La confusione dell’urgenza e il valore dell’attesa

La società che abitiamo appare sempre più dominata dall’urgenza, dalla fretta – che diviene frettolosità – compulsiva, da una reattività smodata la quale, paradossalmente, non contraddice ma amplifica una sostanziale passività cognitiva. Questa frenesia porta molti a non essere più in grado, o non desiderare più, di soffermarsi su nulla, di apprendere dall’esperienza, di riflettere o anche soltanto assaporare le situazioni e le relative opportunità. Si vive soverchiati dall’impressione di non avere tempo quando, in realtà, il tempo è in fondo lo stesso di prima: però è destinato ad altro, sostituito, dirottato. La modalità egocentrica del “tutto e subito”, tipica di certa impazienza (e inesperienza), è affiancata dalla superficialità, dall’approssimazione, dalla supponenza di padroneggiare anche quello di cui non si conoscono che minimi dettagli.

Una qualsiasi notizia riceve attenzione per pochi istanti, il tempo di leggerne o ascoltarne le prime due o tre frasi (spesso fraintendendole), di farsi un’idea genericissima (quindi in genere distorta o del tutto errata), e già l’interesse si rivolge altrove. Otto secondi, questa la media prima che la concentrazione sfumi, dicono le ricerche nel campo delle neuroscienze: meno di quella di un pesce rosso, ha sostenuto qualcuno, non sapremmo dire se scientificamente o ironicamente. 8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione è appunto il titolo di un libro di Lisa Iotti, apparso quattro anni fa, che affronta con rigore e serietà d’indagine una realtà a dir poco desolante.

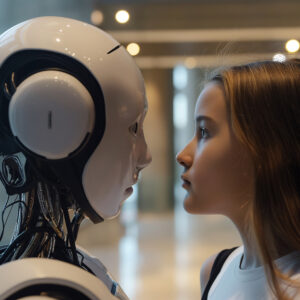

Si tratta di una vera e propria mutazione antropologica, indotta dalla tecnologia che ci sottopone – anche quando, consapevoli, tentiamo di sottrarcene – ad un bombardamento incessante di immagini, suggestioni, richiami, ammiccamenti, messaggi personali e pubblicitari, informazioni vere e notizie errate, tutto rimescolato in un pastone nel quale la molteplicità di fonti e sollecitazioni rende sempre più impegnativo, e quindi sempre meno praticato, un discernimento e assemblaggio coerenti. Per sopravvivere in tale scenario, ma in realtà alimentandolo, ogni sapere viene ridotto in pillole di durata sempre più breve e immediata: poche parole, frammenti di video, concetti ridotti a slogan. Lo stesso diffondersi delle cosiddette “fake news”, le false notizie, non necessita neppure più d’una regia o manipolazione intenzionale: si generano da sole, in conseguenza della confusione complessiva che porta, quasi naturalmente, ad un’imprecisione generale. Appare lontanissimo il tempo in cui un genio anticipatore come Isaac Newton poteva a buon diritto affermare: “Se ho fatto una qualche scoperta di valore, è dovuta più alla paziente attenzione che ad ogni altro talento”.

In un simile contesto, non ci si può stupire se la lettura dei quotidiani – che richiede sempre una certa, sia pur minima, disponibilità all’analisi e al vaglio – appare un’abitudine ormai desueta, con tirature ridotte ad un quinto (o meno) a paragone d’un quindicennio fa, mentre quella dei libri è sempre più una predilezione coltivata da una minoranza e le trasmissioni di cosiddetto approfondimento sono perlopiù duelli o risse verbali, con tempi contingentati e argomentazioni stereotipe o risibili. Le attitudini cognitive e relazionali sembrano aver rinunciato a quella pazienza e quell’attesa che sono le ancelle naturali della memoria e della speranza, non a caso pur esse vittime sacrificali in questo nostro tempo smarrito. “Ricordare è oggi un gesto di educazione, una sfida personale alla dittatura del presente che ci fa tutti informati e distratti, condannati a oblio repentino”, ha detto un artista come Marco Paolini, non a caso tra i più impegnati nel tener viva una coscienza civile.

È così: non siamo più capaci di cogliere la bellezza dell’attesa, che Michelangelo definiva come “il futuro che si presenta a mani vuote”. L’imperativo è riempire, colmare, affollare, in una sorta di parossistico “horror vacui”. Un possibile antidoto è forse ormai destinato alla sensibilità e all’esempio dei singoli, più che alla società nel suo insieme: l’ultimo, recentissimo libro di Mario Calabresi, uno dei nostri maggiori giornalisti, si intitola Il tempo del bosco e racconta le storie di alcuni che hanno scelto di sottrarsi a questa smania, “alla ricerca di un luogo in cui l’attimo presente non sia fine a se stesso, ma si mescoli con il passato e ci parli di futuro”. “Essere grati è il primo passo per godere di ciò che è, e per averne cura”, recita la nota di copertina, al fine di “riflettere su quanto abbiamo ancora bisogno di recuperare l’attenzione, il senso di un istante in cui esistono attesa e noia, e tornare a rimettere al centro delle nostre giornate le cose importanti e non quelle urgenti”.

Una lettura che, come augurio beneaugurante per l’anno che viene, ci sentiamo di consigliare e fare nostra, assieme ad una massima dello scrittore e filosofo tedesco settecentesco Gotthold Ephraim Lessing: “L’uomo più lento, che non perde di vista il fine, procede sempre più veloce di quello che va senza perseguire un fine preciso”. Così è certamente stato nel corso della storia, la speranza e l’auspicio è che possa esserlo ancora. In nome, anche, dello stupore e della meraviglia, tesori che rischiamo di perdere.