“Magna, che xé bon”: breve storia della pasta

La nascita, e progressiva diffusione, di un alimento universale

Perché ti piace la pasta?

Sembrerebbe una domanda facile e dalla risposta scontata, ma solo all’apparenza: perché è buona, ci verrebbe da dire. La pasta, con il suo gusto abbastanza neutro e con una tendenza verso il dolce, mostra caratteristiche in contrasto all’amaro o all’acido che mettono i nostri sensi sul… chi va là. Verso le sue particolarità gustative abbiamo una predisposizione innata: rappresentano per la nostra mente un alto gradimento, molla indispensabile per giustificarne il consumo. Nella masticazione la consistenza passa da elastica a corposa divenendo cremosa, sensazione che tendiamo a preferire rispetto ad altre quali, ad esempio, la secchezza.

Considerata la complessità del procedimento attraverso il quale decidiamo le nostre preferenze in materia di cibo, la pasta combinata con i suoi infiniti condimenti aiuta ad accettare sapori più difficili o a provarne di nuovi. Basti pensare all’infinita pazienza dei genitori nell’invogliare i loro piccoli a provare alimenti, associandoli a qualche formato di pasta, per creare un imprinting positivo. Magari alcuni abbinamenti, nei piatti di pasta che troviamo all’estero, possono lasciarci dubbiosi, ma è il segno di quanto sia un alimento dal gusto universale e flessibile. La pasta inizia a farci felici già in bocca, ma il suo servizio continua nello stomaco, essendo un alimento ricco di amido per il 70-75%, con il 12-13% di proteine, sali minerali, fra i quali spicca il potassio, e minime quantità di grassi tra 0,3 e 2 grammi. Mangiarla favorisce la sintesi d’insulina, che a sua volta facilita l’assorbimento del triptofano, l’amminoacido precursore della serotonina, che regola la sensazione di benessere accendendo meccanismi che agiscono sul nostro umore rendendoci più felici.

Fin dall’antichità tutte le civiltà del Mediterraneo, del Medio Oriente – e in parte quelle indoeuropee – hanno fondato la loro alimentazione su un impasto di acqua e farina da cui discendono diverse preparazioni. Nel mondo romano è nota la presenza della lagana, una sfoglia sottile di acqua e farina, schiacciata, aromatizzata e fritta o cotta al forno. Dal mondo arabo provengono pezzetti di impasto di acqua e farina arrotondate dalle mani delle cuoche, ancora oggi alla base di preparazioni come il cous-cous o la fregola sarda. Gli arabi impiantarono in Sicilia fabbriche di itriya, vermicelli di grano duro, che esportavano in tutto il Mediterraneo, e la cui presenza è testimoniata da varie fonti in diverse città italiane nel Medioevo.

Da questa lunga tradizione emergono due versioni principali dell’impasto di acqua e farina: da un lato la sfoglia, da cui nel Medioevo sarebbero anche derivati i tortelli, cioè paste fresche ripiene di carni e verdure cotti in diversi modi; dall’altro lato i filamenti filiformi, da cui in età moderna sarebbero nati i maccheroni e i vermicelli e il loro più famoso erede, gli spaghetti. Piatti che avevano una presenza marginale fra il popolo e l’aristocratica, utilizzati piuttosto come accompagnamento alle carni o nelle zuppe, oppure come preparazioni dolci arricchite di spezie, miele e zucchero. Fino al Settecento la pasta di grano duro, allora comunemente chiamata maccheroni o vermicelli, resta un prodotto elitario per i suoi alti costi e raggiunge le mense dei ceti poveri molto raramente. Solo in occasione delle festività religiose, nell’Italia settentrionale, si consumavano lasagne e tagliatelle di grano tenero impastate con le uova, mentre nel Mezzogiorno si ricorreva a preparazione domestiche di grano duro come cavatelli, trofie, strozzapreti, fusilli e bucatini. In Veneto nel periodo della Quaresima si consumavano i piatti tipici dei bigoi, tajadele, maltajà e lasagne, e poi a Pasqua ancora con tajadele in brodo di carne. Nel Settecento, periodo di immiserimento, la pasta secca assunse un’importanza strategica per la sua capacità di conservazione e di… riempire le pance, garantendo la sopravvivenza, fenomeno analogo alla polenta di mais in Val Padana.

La pasta, così come la conosciamo oggi, nasce tra Settecento e Ottocento nel napoletano e nel genovese, quando decisive innovazioni tecnologiche consentono di aumentare e stabilizzare la produzione nelle botteghe artigiane, di abbassare i prezzi e di alimentare un commercio su larga scala, che raggiunge molte città non solo in Italia ma in tutto il bacino del Mediterraneo. Nell’Ottocento l’ascesa della borghesia spinge ad una riorganizzazione dei pasti a causa della diversa struttura famigliare, formata solo di genitori e figli, molto diversa da quella contadina o nobiliare, nelle quali la donna era la figura centrale nella gestione del focolare. Una trasformazione dovuta anche al reddito disponibile, che comportava cibi più semplici e pranzi più sobri, e infine ai mutamenti del gusto, che si sposta verso una cucina più naturale e salutare. Tutto questo si traduce in una progressiva centralità del nuovo alimento e nasce così il primo piatto a base di pasta (ma anche di riso), sia asciutta che sotto forma di minestre brodose con verdura e legumi.

Fu Pellegrino Artusi, nel suo celebre ricettario del 1891, a formalizzare questo nuovo approccio alimentare. Alla consacrazione come fenomeno sovranazionale concorse, nella seconda metà del XIX secolo, soprattutto l’emigrazione dei contadini meridionali, che fecero della pasta al pomodoro il loro cibo identitario, nelle piccole o grandi Little Italy nel Nord America.

Alla vigilia della Prima guerra mondiale, l’universo di piccole imprese si era profondamente trasformato. A quelli di Napoli e Genova si erano aggiunti poli produttivi di rilievo negli Abruzzi, nel Lazio, nell’Emilia e in Umbria. Inoltre si erano affermate anche grandi aziende con centinaia di dipendenti, che avevano messo a punto tecniche sempre più moderne. Durante il fascismo i pastifici sopravvivono pur schiacciati dalla politica autarchica, dalla chiusura del mercato americano e dalla stagnazione economica. Nonostante il fascismo abbia condotto una campagna per aumentare i consumi di riso, il nodo tra pasta e nazione diventa sempre più inscindibile, fino a trasformarsi in uno stereotipo che definisce, in tutto il mondo, uno stile italiano.

Il boom economico degli anni Cinquanta e Sessanta porterà uno straordinario e sorprendente incremento dei consumi di pasta, arrivando alla fine del quel ventennio a 30 chili pro-capite all’anno. Alla fine del XX secolo l’Italia torna ad essere il primo produttore, il primo consumatore e il primo esportatore di pasta al mondo.

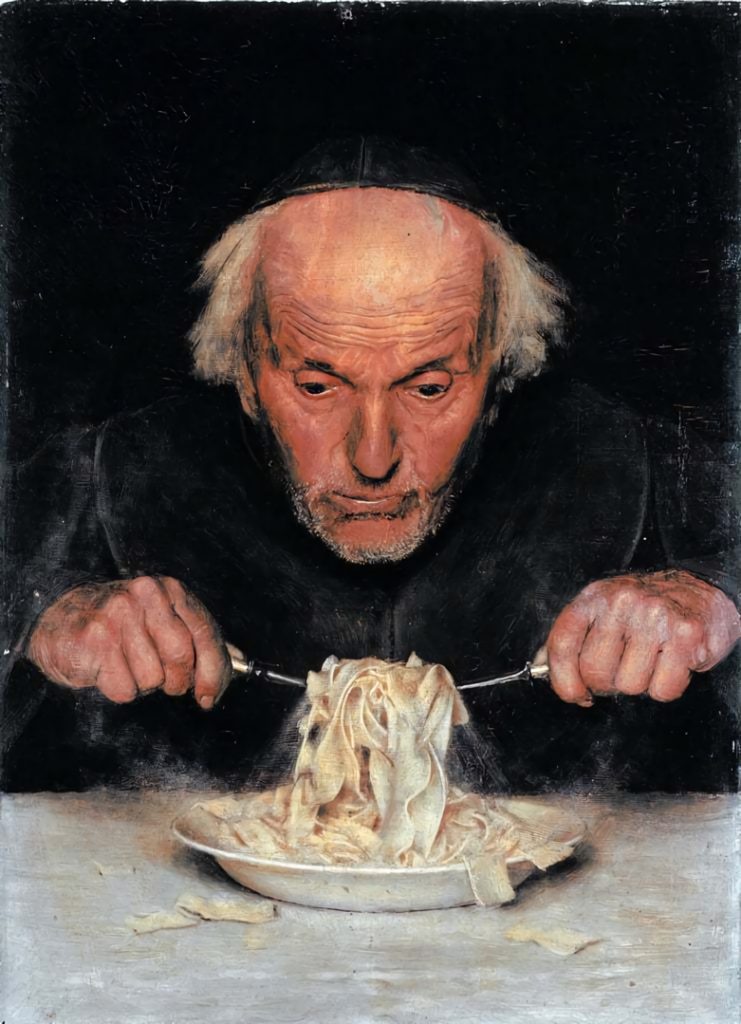

Mangiatore di pasta, anonimo, olio su tela, seconda metà del XIX sec., collezione privata.