Rigenerare borghi, territori e comunità senza perdere l’anima: turismo, cultura e partecipazione

Palù, Palai en Bersntol in mòcheno, ti accoglie con un silenzio che non è vuoto: è ascolto. Qui, nella Valle dei Mòcheni, minoranza germanofona del Trentino, Trentino School of Management e un gruppo di 17 giovani professionisti stanno lavorando su una domanda semplice e difficilissima: come si fa destinazione in aree interne, “a margine”, senza snaturarle, e al tempo stesso trovando un vero spazio di mercato?

L’avvio, ieri, è stato di quelli che mettono a terra le parole. Maddalena Pellizzari (Responsabile Unità Economia del Turismo e Marketing Territoriale di TSM) ha rimesso al centro metodo e comunità; Adriana Miotto, Stefano Negrelli, Chiara Comirato e Gaia Sorgato di Just Good Tourism hanno ideato, gestito ed animato il format di questa Summer School riportando lo sguardo sul valore delle pratiche per generare relzioni tra comunità, cura e cultura; Luca Caputo, direttore di Verona & Garda Foundation, ha mostrato cosa significa fare regia quando destinazioni-motore e aree “di mezzo” si parlano davvero. Poi toccava a noi, e soprattutto ai partecipanti: voci diverse (chi affianca destinazioni, chi lavora in musei e miniere dismesse, chi fa comunicazione) a intrecciare governance, mercato e cura dei luoghi.

Di seguito, tre storie che ci stanno aiutando a comprendere.

Torri Superiore, Ventimiglia (Liguria)

Una coinvolgente e appassionata Lucilla Borio, ha raccontato il caso di questo borgo medievale quasi perduto, recuperato con pazienza a partire dagli anni ’90. Oggi Ecovillaggio Torri Superiore è ospitalità, laboratori, educazione ambientale, comunità. Un caso “lento” che funziona perché tiene insieme restauro coerente, gestione quotidiana sostenibile e un’offerta esperienziale che non ha bisogno di effetti speciali. È un promemoria: rigenerare è un verbo transitivo, ma l’oggetto è la relazione.

Sappada (Friuli-Venezia Giulia)

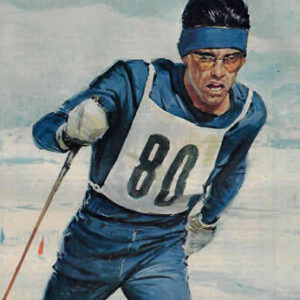

Un paese di 1.300 abitanti, anche qui un’identità linguistica forte (il Plodarisch), natura e tradizioni. Oggi lavora sul tema più spinoso: accogliere senza farsi travolgere. Scelte concrete – ZTL estese, navette e TPL gratuiti, cura delle borgate, percorsi dolci – per tenere insieme qualità della vita dei residenti e qualità dell’esperienza per chi arriva. La politica locale, con Silvio Fauner (vicesindaco, olimpionico del fondo), interpreta bene il ruolo: non spettacolo, ma manutenzione del patto sociale.

Verona Garda Foundation e i suoi “marchi d’Area” (Veneto)

Dentro il Castello Scaligero ha aperto il nuovo ufficio turistico (IAT): non un “bancone”, ma un presidio che connette la “Pianura dei Dogi” gli altri “marchi d’area” (Lessinia, Valpolicella, Soave-Est Veronese, con le due grandi locomotive, Verona e Lago di Garda. Regia della Destination Verona & Garda Foundation: ancora Luca Capito ha raccontato cosa significhi gestire un attrattore, unire i punti, dare servizi, fare marketing in modo coerente, tenendo insieme realtà locale e sistema. È un gesto semplice e strategico: collocare l’accoglienza nel simbolo, e il simbolo al servizio della rete.

Ciò che abbiamo capito (finora)

Nelle aree interne il turismo non è “la” soluzione, ma può diventare una pratica trasformativa quando la governance è chiara, multilivello e dialogante. Qui la letteratura e l’esperienza della Lucerne School of Business (HSLU) aiutano: non esiste un unico modello, ma un compito diverso per ogni livello, da orchestrare come una partitura.

Chi fa cosa, a quale livello

– Borgo/comune/marchio d’area (locale): ascolto attivo della comunità, gestione degli spazi (mobilità, sosta, living Heritage), informazione accoglienza, calendario minuto, prime metriche di impatto (es. soddisfazione residenti/visitatori). È il livello della qualità dell’abitare.

– Area intermedia / DMO territoriale: costruzione prodotti/esperienze, storytelling coerente, integrazione canali, DMS e dati operativi, coordinamento dei servizi di accoglienza (IAT e info-point), politiche di capacity e di distribuzione dei flussi. È il livello dell’orchestrazione.

– Regione (qui la Provincia Autonoma): normativa, organizzazione, cornice strategica, standard (qualità, sostenibilità), reti IAT, investimenti abilitanti (digitale, formazione, incentivi alle imprese e alle destinazioni), osservatori e data governance unificata. È il livello dell’abilitazione.

– Nazionale / europeo: norme e incentivi (PNRR, strategie turistiche), cornici per la sostenibilità (GSTC, GDS-Index), promozione-paese, benchmark e ricerca. È il livello della direzione di marcia.

Il punto non è fare tutto dappertutto, ma saper smettere di farlo nel posto sbagliato. Quando Villafranca apre un IAT dentro un castello e lo connette a marchi d’area e città-regione, sta dicendo: “al locale l’accoglienza di prossimità; al livello intermedio il prodotto e i dati; alla regione il quadro e le infrastrutture abilitanti”. E quando Sappada regola accessi e mobilità, sta agendo dove ha senso agire: sul metabolismo del paese, non sul logo.

Tre bussole per i prossimi passi

1) Identità prima dell’offerta. Torri Superiore insegna che la rigenerazione funziona quando l’ospite entra in una storia che esisteva prima di lui. L’autenticità non si progetta: si protegge e si apre.

2) Dati utili, non solo “dashboard”. In aree interne i pochi dati giusti (mobilità, capacità di carico, sentiment dei residenti, stagionalità della domanda) contano più di arrivi e presenze: senza feedback loop non c’è management, solo promozione.

3) Alleanze asimmetriche. Piccoli borghi + città/aree forti non è una relazione coloniale se è chiaro il give & get: distribuzione dei flussi e nuovi motivi di viaggio in cambio di autenticità, tempo lungo e qualità di esperienza. DVG Foundation con i suoi marchi d’area lo sta facendo vedere.

La Summer School di TSM e Just Good Tourism a Palù è occasione non per parlare di marginalità, ma per lavorare con un margine che prova a diventare bordo: un luogo dove la comunità è ancora soggetto, la lingua (mòchena) è patrimonio vivo e la distanza è una risorsa narrativa, non un difetto logistico. Qui i nostri 17 partecipanti stanno costruendo micro-strumenti: un toolkit per l’ascolto, un canvas per i prodotti low-impact/high-meaning, schemi minimi di governance (chi decide cosa, con quali dati). Piccole cose, subito usabili.

La scommessa è tutta qui: non chiedere ai borghi o ai territori “a margine” di inseguire la rendita del turismo, ma di usare il turismo per difendere il tempo lungo dei luoghi. Se ci riusciamo, il mercato, quello vero, fatto di persone, ci raggiunge volentieri.