La famiglia D’Agostini: ricordi dell’ultimo anno di guerra a Cervarese Santa Croce

(Prosegue, con questo articolo, il racconto della storia della famiglia, iniziato sul numero di luglio)

Mi me ricordo l’ultimo anno di guerra. Abitavamo alle Sacchette di Cervarese Santa Croce. Lì l’elettricità non arrivava e si faceva luce con il lume a petrolio; ma già nel 1944 non se ne trovava più e allora ci si arrangiava con il lume a carburo o qualche mozzicone di candela, avendo attenzione a spegnere tutto quando passava Pippo, il ricognitore americano. Mio padre, con i risparmi degli anni trascorsi in Francia, aveva costruito una casetta con malta di calce viva annegata in una buca, avvalendosi del muratore Toninato che molti ricordano ancora.

Andai in prima elementare all’inizio di ottobre del 1944 e la maestra Bice, il primo giorno, ci insegnò a salutare alia romana, con il braccio teso. La scuola di via Roma aveva solo due aule ed una era occupata da una guarnigione tedesca; perciò si andava a scuola un giorno sì e uno no in modo che quattro classi si alternassero in due giorni, mattina e pomeriggio. Molti bambini venivano da famiglie di sfollati che avevano trovato precarie sistemazioni in paese.

Poco lontano da casa mia abitava una mia compagna che si chiamava Luigina. Veniva a prendermi e si faceva la strada insieme. Se per qualche motivo io non andavo a scuola, non voleva andarci neppure lei. Qualche anno dopo, in quinta, il maestro Rossetto fece l’elezione del capoclasse “a scrutinio segreto”, con i bigliettini. Io ricevetti un voto e il maestro mi guardò sorridendo, pensando che mi fossi autovotato. Invece avevo votato per il mio compagno di banco. Mi voltai verso i banchi delle ragazze e la Luigina mi sorrise, facendomi cenno che era stata lei a votare per me. Anni dopo la mia famiglia si è trasferita e la Luigìna non l’ho più rivista. Ma mi me ricordo…

Era bello vivere alle Sacchette. C’era la guerra, passavano stormi di aeroplani e, ogni tanto, si sentiva il rombo dei bombardamenti, ma era bellissimo slissegare per i fossati ghiacciati con le sgàlmare chiodate: una breve rincorsa e poi via! Dieci metri, venti, di più; rossi in viso per il gelo e per l’entusiasmo. E la sera tutti al filò nella stalla grandissima dei Monegato. Le donne e i bambini giocavano a tombola; gli uomini, quelli anziani che non erano stati richiamati, giocavano a briscola, ma più spesso andavano all’osteria del paese per sentire le ultime notizie.

Qualche volta, al pomeriggio, capitavano alcuni soldati tedeschi in libera uscita. La Gigetta Monegato offriva mezzo bicchiere di vino e loro ridevano e scherzavano con le ragazze. Uno si chiamava Peter. Peter, diceva la Francesca, presto ti faremo il pesse baùco. Peter non capiva, scuoteva la testa e diceva: “Niente piacere pesce”. E tutti ridevano. Solo la vecchia Emma non rideva: le avevano comunicato che suo figlio Eugenio era morto in Russia.

A Cervarese c’erano alcuni repubblichini; facevano vedere di essere armati e si diceva che indirizzassero i rastrellamenti, per cui molti che erano ritornati a casa dopo l’8 settembre passavano la notte nascosti nei capanni.

Mio nonno materno abitava a Carrara San Giorgio. Era stato molti anni in Canada, prima a Niagara Falls e poi nel nord del Manitoba, e masticava un po’ d’inglese. I partigiani gli portarono due soldati neozelandesi, che erano sfuggiti ai tedeschi, e mio nonno li nascose nel fienile per un paio di mesi. Così passò quell’inverno del ’44-’45.

Ad aprile cominciò la ritirata dei tedeschi. Prima alla spicciolata, poi a gruppi sempre più numerosi, infine una fiumana di soldati invase le Sacchette dirigendosi verso il ponte di Montegalda che ancora non era saltato. Erano affamati e con le divise lacere, ma avevano le armi e un portamento dignitoso. C’era una grande differenza fra questi soldati e gli italiani, sbracati e senza armi, che avevo visto tornare un anno e mezzo prima.

Entravano nelle case e chiedevano di mangiare qualche cosa. Molti parlavano un discreto italiano. “Presto finire guerra”, dicevano mestamente. Mio padre, che era del ’99 ed era stato sul Piave dopo Caporetto, invitava i più anziani a fermarsi un po’ e discorrere della prima guerra e di questa. Ma avevano fretta di tornare a casa, per quanto possibile.

Un giorno alcuni si fermarono per qualche ora e, sfiniti, si accasciarono e si addormentarono su un mucchio di fascine sotto il nostro portico. Solo che sotto quelle fascine mio padre aveva scavato una buca e vi aveva nascosto la bicicletta e qualche sacco di grano. Ricordo ancora il terrore che mi assalì: mi aspettavo che da un momento all’altro tutto crollasse e ci fucilassero tutti.

Un altro giorno ci fu un passaggio dei caccia americani. In pochi minuti tutti si gettarono nei fossi o si nascosero fra gli alberi. Un giovane ufficiale con alcuni soldati entrò nella nostra stalla, ma i soldati ne uscirono subito e, appostati dietro la legnaia, cominciarono a sparare agli aerei. Mia madre, spaventatissima, pregò l‘ufficiale di farli smettere: se arrivava una bomba era finita per tutti. Lui la tranquillizzò dicendo che i caccia non avevano bombe. Guardava mio fratello Paolo, che aveva due anni ed era biondo (ora lo è un po’ meno). “Ho anch’io a casa un bambino biondo come questo” disse. Chissà se nella Germania sconvolta avrà potuto ritrovare il suo bambino biondo.

Dopo la metà di aprile il passaggio diminuì. Un ultimo gruppo di soldati entrò con protervia in casa nostra, dicendo a mia madre che volevano mangiare. Ci chiesero se c’erano partigiani e due salirono ad ispezionare le stanze con il mitra spianato. Non avevamo più nulla e mia madre prese le uova, che aveva messo a covare da una settimana, e preparò quelle. Mangiarono e poi si stesero qua e là, parlando in maniera arrogante. Anche per i tedeschi la dignità era finita. Quando se ne andarono lasciarono in un angolo una bomba, di quelle simili ad una bottiglia. Mia madre rincorse e gridò loro di portarsela via. Uno di loro, ricordo che aveva la fondina della pistola di cuoio chiaro, si voltò, fece un gesto con la mano e proseguì.

Il giorno successivo non passò più nessuno e alle Sacchette, dopo il trambusto dei giorni precedenti, pareva di vivere in un grande silenzio, quel silenzio che al cinema precede l’azione finale. Mio padre mise la bomba in una sporta per portarla non so dove. Incontrò un gruppo di vicini, fra cui un partigiano che si chiamava Gabriele e che conoscevamo di vista. “La faccio scoppiare io” disse Gabriele. Era tutto contento di farlo. Liberò la spoletta e gettò l’ordigno in un fossato, mentre tutti gli altri stavano acquattati per terra. Il botto fu tremendo e a casa ci chiedevamo cosa fosse successo, ma mio padre arrivò quasi subito e ci spiegò con ampi particolari.

Infine una sera sentimmo le campane suonare a distesa. Passò Bepi Longo e disse “Forse è la pace”. I partigiani acchiapparono il più sprovveduto dei repubblichini, un poveraccio che, tra l’altro, aveva perso un figlio, e gli dettero un po’ di nerbate. Gli altri si nascosero e quando tornarono in circolazione nessuno più fece caso a loro. La gente voleva vivere.

Poi cominciò il ritorno di chi era stato prigioniero o internato. Dalla Germania ritornò mio zio Antonio, che pesava 35 chili. Dalla Germania ritornò anche Bepi, che abita a Montegrotto, e mi racconta che, arrivato a Padova in condizioni pietose, prese il tram per Abano, ma il bigliettaio voleva farlo scendere perché non aveva i soldi per il biglietto. Non ritornò dalla Russia il marito di mia cugina Adele che vive all’Arina di Lamon, da dove proviene la mia famiglia. Lei non volle mai credere che suo marito fosse morto e si rifiutò di dare la foto da mettere nell’elenco dei dispersi. Dicono che per molto tempo l’Adele fu vista andare alla fermata della corriera, sperando ogni volta che arrivasse il suo uomo.

Era bella l’estate alle Sacchette. l filari di pioppi erano pieni di nidi. I ragazzi correvano scalzi e le donne cantavano mentre rastrellavano il fieno. All’imbrunire i vecchi guardavano il cielo e facevano le previsioni meteorologiche.

Mi me ricordo…

Nostro cugino Antonio Campigotto vive a Bologna e, leggendo Mi me ricordo, si è alquanto meravigliato del clima di convivenza quasi pacifica che si viveva a Cervarese nel 1944-’45 tra fascisti, partigiani e tedeschi. Certo a Bologna la situazione doveva essere molto diversa, ma c’è da dire che i ricordi che abbiamo di quando eravamo bambini col tempo assumono una colorazione sfumata. Inoltre noi vivevamo in un ambiente contadino, quello di una volta, dove le cose più importanti erano quelle che riguardavano i propri campicelli.

Eppure anche a Cervarese c’erano stati avvenimenti drammatici. Il cappellano don Felice, che nascondeva in casa sua un paio di renitenti, quando una notte una squadra di fascisti cominciò a bussare e a schiamazzare, si affacciò alla finestra e una sventagliata di mitra lo colpì a morte.

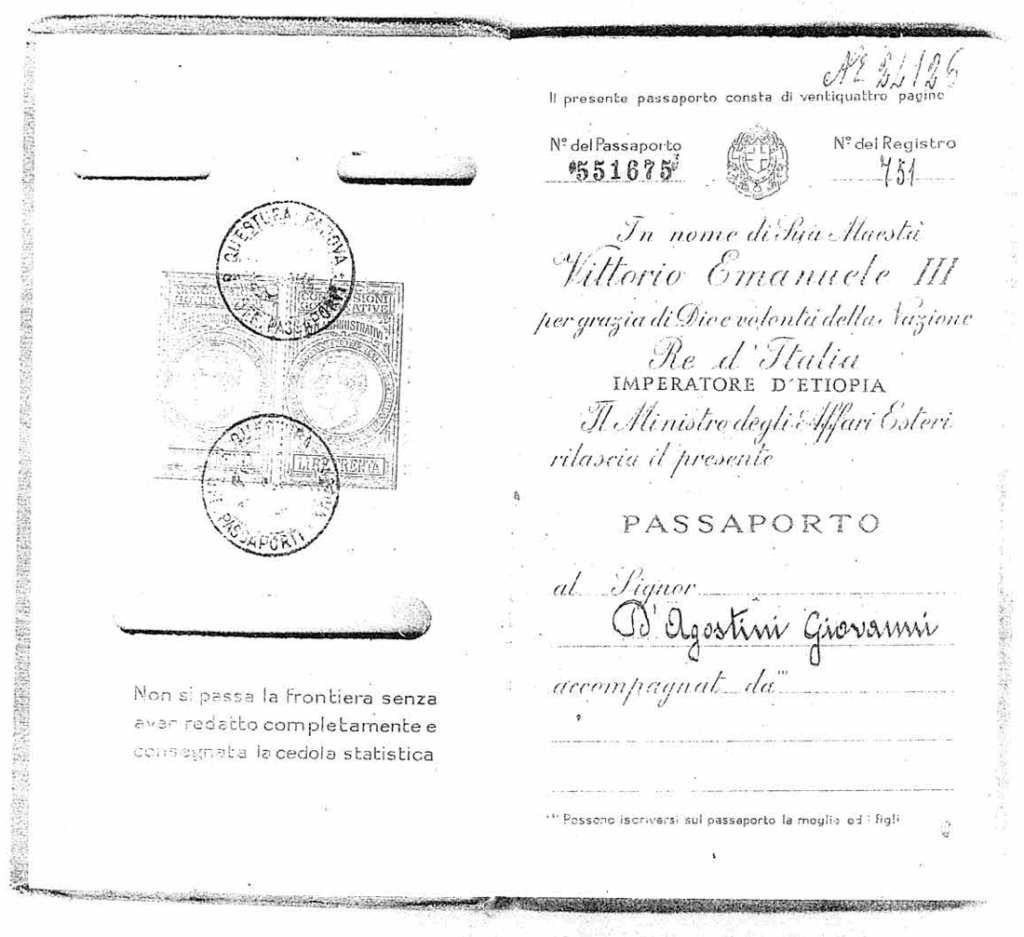

Anche la nostra famiglia aveva vissuto un’esperienza traumatica. Nostro padre aveva sempre fatto il venditore ambulante di articoli di vestiario, durante gli anni ’20 nei mercati del Padovano e successivamente in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Savoia. Noi, Antonio e Agostino, siamo nati nella provincia di Cuneo. Nel 1941 scoppiò la guerra con la Francia e siamo rientrati prima ad Abano e, nel ’43, a Cervarese, dove per un po’ di tempo nostro padre continuò il suo mestiere nei mercati limitrofi.

Agli inizi del ’44 nostro padre non ottemperò all’ordine dì ammasso della Repubblica Sociale Italiana e nascose alcune casse di mercanzia presso i vicini. Non sappiamo come i fascisti l’abbiano saputo (abbiamo solo qualche sospetto); fatto sta che dopo poco tempo arrivò a casa nostra una macchina con tre giannizzeri, mentre un camion andava direttamente dai vicini a prelevare le casse.

Fecero salire nostro padre nella macchina, mentre nostra madre urlava disperata e noi tre bambini restavamo impietriti uno accanto all’altro a lato del cancello. Probabilmente anche i tre sgherri rimasero un po’ scioccati dalla scena, tant’è vero che nostro padre ci raccontò poi che, appena arrivato alla casa di pena di Piazza Castello a Padova, un ufficiale gli disse “Lei non abbia paura”.

Papà venne trattenuto a Piazza Castello per 14 giorni. Sembrerà strano ma in famiglia metabolizzammo l’avvenimento abbastanza presto, tanto che lui raccontava poi con arguzia vari episodi di quella permanenza. Nel 1952 ci siamo trasferiti a Montegrotto e la nostra vita ha avuto una nuova svolta.