De Ciceronis epistularum sermone

Pubblicata nel 2022 la tesi di laurea di Sebastiano Schiavon

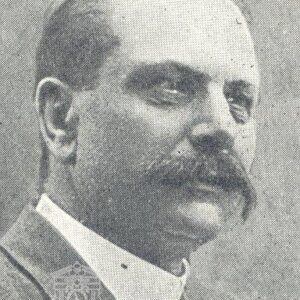

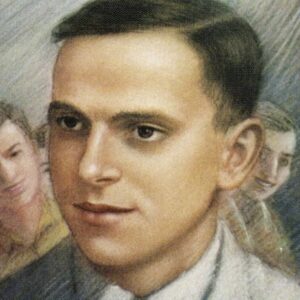

Veder pubblicata una tesi di laurea non è ai tempi nostri una cosa rara come in passato. Ma cosa più unica che rara resta ancora che a pubblicarla siano, dopo più di un secolo, i discendenti: come è avvenuto, per iniziativa di nipoti e pronipoti, a quella di Sebastiano Schiavon De Ciceronis Epistularum Sermone, nella ponderosa ben curata edizione della Valentina Editrice di Padova. Si tratta di un lavoro diviso in due parti: la prima, relativamente molto breve, su Cicerone, il suo ambiente, i suoi corrispondenti; la seconda, di carattere specificamente linguistico, sullo stile delle sue lettere.

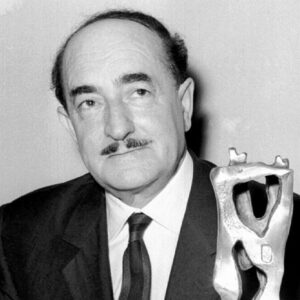

Forse però, per capire il senso di questo retrospettivo riconoscimento e recupero familiare, sarà utile ricordare, come del resto viene fatto nell’introduzione, la vita e le opere di Sebastiano Schiavon. Figlio di contadini, studia in Seminario a Padova, dove nel 1907 si laurea in Lettere. Subito dopo, se non già prima, prende l’unica strada concepibile per lui: quella dell’impegno sociale e politico. Nel 1908 è segretario dell’Ufficio cattolico del lavoro, nel ’10 fonda il Sindacato Veneto dei Lavoratori della terra, nel ’13 è il più giovane deputato del parlamento italiano. Riformato per ragioni di salute, durante la guerra del ’15-’18 si prodiga continuamente per i soldati e per i profughi. Nel 1919 è uno dei fondatori del Partito Popolare Italiano di don Sturzo, viene eletto per la seconda volta in parlamento e successivamente, per far fronte alla violenza delle Leghe rosse, riorganizza l’Ufficio cattolico del lavoro e fonda le Leghe bianche. Muore di tisi a trentott’anni, nel gennaio del 1922. «è l’uomo nuovo, che sconvolge il mondo politico padovano, cancella tutto il vecchio nobilitato liberale, si impadronisce della rappresentanza politica, mette per la prima volta all’ordine del giorno le esigenze delle campagne, degli emarginati, dei ceti popolari…».

Un rivoluzionario, dunque? In un certo senso: non per nulla lo chiamavano strapazzasiori. Ma, diversamente da quasi tutti i rivoluzionari, capiva anche che per cambiare davvero le cose non serve abolire e cancellare il passato, bensì innestarvi il cambiamento senza dividere quello che vorremmo diventare da quello che siamo e siamo stati. E da questo punto di vista Sebastiano Schiavon avrebbe ancora molto da insegnare, dopo che al ventesimo, anche al ventunesimo secolo…

Tornando alla sua tesi di laurea, già questa lascia intravedere lo spirito anticonformista del giovane autore, che del più classico e “regolare” fra i prosatori latini sceglie l’opera più atipica, irregolare e libera, le Epistulae, e di esse l’aspetto meno facilmente attraente, il sermo, cioè la forma espressiva o stile che dir si voglia. Pubblicate dopo la sua morte dal fedele segretario Tirone e dal figlio Marco, le lettere di Cicerone sono quasi novecento, divise in quattro gruppi: all’amico Attico, ai familiari, al fratello Quinto, a Bruto. Sebbene essenzialmente interessato all’analisi linguistica, Sebastiano Schiavon non può prescindere del tutto dalle relazioni umane che questo linguaggio intreccia né dai corrispondenti con i quali Cicerone «conversa per lettera».

è, come avviene fra persone che si conoscono per antica consuetudine e si vogliono bene, una conversazione che non ha inizio né termine, fatta di confidenze («in questo momento non c’è niente che mi manchi quanto una persona alla quale poter comunicare tutto quello che mi preoccupa… con la quale io possa parlare senza fingere…») di dettagli personali («tutto ciò che mando ad effetto, o su cui vado meditando, lo riservo a quando riesco a fare una passeggiata»; «Questa la scrivo prima dell’alba, avendo a fianco un candeliere di legno, al quale sono affezionato perché l’hai fatto intagliare tu, quando ti trovavi a Samo»; «Qualunque penna mi capiti in mano, io la uso come se fosse in buono stato»); e anche di pettegolezzi, ripetizioni affettuose, per il puro e semplice piacere di parlarsi: «Se non avrai alcun argomento, scrivi quello che ti viene alle labbra».

Insomma, quello che il cuore detta e come viene alla bocca: una disadorna spontaneità che Cicerone stesso mette in evidenza e dal contenuto si trasmette alla forma, ben diversa da quella, elegante, forbita e controllatissima delle orazioni, dei trattati e anche delle lettere ufficiali: «Senza dubbio, com’è abitudine per noi che viviamo all’inizio del ventesimo secolo, Cicerone nelle lettere non opera alcuna scelta delle parole, ma le prime che gli vengono in mente le butta giù velocemente, affinché, quando la sua mente si apre a qualcosa di gioioso, la parola facile fluisca quasi dai fatti stessi» nella efficacia di una lingua colloquiale, familiare e libera, che ha molto in comune con quella della commedia di Plauto e Terenzio.

Attraverso una grande ricchezza di citazioni, confronti e rinvii, la prima parte della tesi arriva così ad elaborare una definizione critica di linguaggio «popolare» che doveva essere assai congeniale al futuro sindacalista, il quale, come Quinto, avrebbe potuto dire a Cicerone: «Nelle lettere ti riconosco completamente».

Già s’è detto che questa tesi di laurea non è sulle epistulae ma sul sermo delle epistulae di Cicerone: dunque non c’è da stupirsi che per la massima parte consista in uno specifico lavoro tecnico di analisi lessicale, grammaticale e logica, che andrebbe valutato per mezzo di una analisi altrettanto puntuale. Qui basterà darne un’idea con qualche esempio:

– la ricerca dei substantiva quae solum in Ciceronis epistulis leguntur: inhibitio, remigatio, obiratio ecc.;

– sull’uso dei casi: ad esempio, tutte le varianti del dativo tibi;

– sulla consecutio temporum;

– sulle parole che deminuendi vim non servarent ac novam significationem receperunt: bacillus, osculus, asellus, pagella, libellus ecc. e così via per più di quattrocento pagine.

Resta da notare che, come non si è potuto capire dalle citazioni benevolmente tradotte, tutta la tesi di Sebastiano Schiavon è scritta in latino. Sebbene ai suoi tempi – tempi in cui Giovanni Pascoli vinceva regolarmente i concorsi europei di poesia latina – la cosa non fosse così sorprendente come ai nostri, viene pur sempre fatto di chiedersi: perché? Diverse possono essere state le ragioni dell’autore e si può sospettare perfino una specie di contrappasso intellettuale alla «popolarità» dello stile preso in esame. Ma una cosa è certa e non riguarda lui, riguarda noi che, prima di cancellarla dalle nostre scuole, dovremmo essere indotti dal suo esempio a considerare quanta chiarezza logica, agilità di articolazione e solidità di struttura la lingua latina possiede e potrebbe ancora trasmettere al nostro modo di esprimersi e di pensare.

(Contributo apparso nel numero 5 dei Quaderni di Storia dell’Associazione Centro Studi Onorevole Sebastiano Schiavon, curato da Massimo Toffanin e Francesco Jori, Valentina Editrice, Padova, febbraio 2024)

Qui è possibile visionare la tesi (è necessario qualche istante per il caricamento): http://www.onorevoleschiavoncentrostudi.it/documenti/Schiavon_tesi_Cicerone-compresso.pdf