Giotto prospettico e protorinascimentale

Due piccoli affreschi, all’interno della Cappella degli Scrovegni, spesso ignorati ma di grande importanza interpretativa

Nell’Arena di Padova, all’interno della Cappella commissionata da Enrico Scrovegni e precisamente sull’arco trionfale che incornicia l’abside, troviamo due piccoli affreschi che passano praticamente inosservati alla moltitudine di visitatori che ogni giorno affolla il capolavoro dipinto da Giotto. Si tratta di due ambienti illusori, due spazi immaginari, dipinti con grande maestria: si possono notare le volte a crociera con i costoloni, gli eleganti lampadari in ferro battuto e le altrettanto eleganti bifore gotiche che ci fanno intuire un terso cielo azzurro. Tutto naturalmente dipinto, un vero e proprio trompe l’oil ante litteram che ha solo una apparente funzione ornamentale. Infatti questi due piccoli spazi non hanno nessun collegamento con il grandioso ciclo di affreschi che il pittore fiorentino ha dedicato alle Storie della Vergine e alla Passione di Cristo; questi dipinti servono solo ad “allargare” lo spazio architettonico e ad alleggerire la tensione emotiva che si dipana dalle pareti lunghe della cappella. A questi due affreschi il grande critico Roberto Longhi, nel 1952, dedicò un illuminante saggio – dal titolo Giotto Spazioso – pubblicato sulla rivista “Paragone Arte”, a cui rimando il lettore per eventuali approfondimenti.

Ma perché questi due piccoli riquadri sono così importanti nello straordinario contesto del cantiere pittorico degli Scrovegni? Per quale motivo il più grande storico italiano del XX secolo ha sentito il bisogno di dedicarci un articolo tralasciando altri capolavori come, ad esempio, Il Compianto sul Cristo Morto che troneggia sulla parete di destra nella stessa cappella?

La risposta è semplice e complessa nello stesso tempo; semplice perché Giotto come questo artificio pittorico anticipa la ricerca prospettica brunelleschiana che sarà una caratteristica peculiare di tutti i pittori del XV secolo che noi definiamo “rinascimentali”. Complessa perché una tale innovazione non ha precedenti nella pittura trecentesca e come tutte le novità che si allontanano radicalmente dalla tradizione provocano stupore e smarrimento. Emerge chiaramente che il pittore fiorentino, come scrive Longhi, “ha piena coscienza delle regole prospettiche” e conclude un suo percorso iniziato sui muri della Basilica Superiore di Assisi, una decina di anni prima, e che aveva avuto nell’affresco del Presepe di Greccio forse il suo apice compositivo. Occorre anche considerare che i Coretti padovani anticipano di quasi quattro decenni la celebre Annunciazione del senese Ambrogio Lorenzetti (firmata e datata 1344) la quale, secondo molti storici dell’arte è il primo tentativo di ricreare un piano prospettico scientificamente coerente. Un altro elemento che lascia sorpreso l’osservatore è il grande realismo che traspare dai coretti: si noti in particolare il cielo azzurro che spunta da dietro le due bifore gotiche: è il cielo di una giornata di primavera a Padova e non il pesante sfondo blu simbolico degli affreschi presente agli Scrovegni. Bisogna infatti ricordare che il cielo dei dipinti su muro trecenteschi, e quegli Scrovegni è addirittura dipinto con il prezioso lapislazzuli, rappresenta il paradiso terrestre simbolicamente del tutto simile al fondo d’oro delle tavole medievali.

Questa rappresentazione spaziale illusionistica sarà quindi fonte di ispirazione per numerosissimi artisti rinascimentali, non ultimo il padovano Andrea Mantegna vero maestro dell’illusionismo prospettico come dimostra il celeberrimo oculo della Camera degli Sposi nel Castello di San Giorgio a Mantova.

Concludendo, appare chiaro che il primo seme di quella che sarà la straordinaria pianta del Rinascimento Italiano viene piantato proprio a Padova, nei primissimi anni del XIV secolo e, citando ancora Roberto Longhi, “qui, in queste marginalia è lecito veramente parlare di prospettiva in toto: in accezione intendo dire pienamente quattrocentesca.

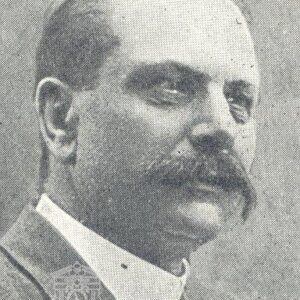

Giotto da Bondone, Coretti, Cappella degli Scrovegni (Padova)

Ambrogio Lorenzetti, Annunciazione del 1344, Pinacoteca Nazionale (Siena)

Giotto da Bondone, Presepe di Greccio, Basilica Superiore di San Francesco (Assisi)