Jacopo da Montagnana, un pittore padovano tra Mantegna e i Bellini

Un’epoca in cui la città del Santo fu il centro artistico più moderno e innovativo di tutto il Nord Italia

Trittico della Annunciazione con i Santi Michele, Tobia e l’Angelo – Palazzo Vescovile – Padova

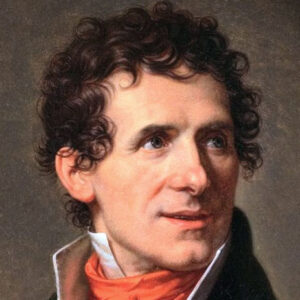

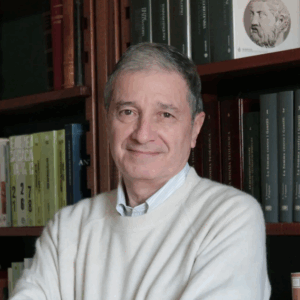

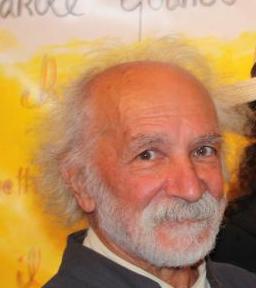

Dedico questo intervento su Jacopo Parisati da Montagnana al compianto Paolo Toffanin; infatti fu lui, durante uno dei nostri pellegrinaggi tardo estivi a Padova, a portarmi al Palazzo Vescovile e in particolare alla Cappella Barozzi. La visione dello spettacolare Trittico della Annunciazione con i Santi Michele, Tobia e l’Angelo, lì conservato mi colpì profondamente. Quello che per me era solamente uno dei tanti pittori che avevano frequentato la bottega dei Bellini – anche se citato addirittura da Giorgio Vasari nell’edizioni torrentiana delle Vite – si rivelava invece pittore dal talento cristallino, capace di sintetizzare con originalità l’esperienza mantegnesca con il calore cromatico tipico soprattutto del Giambellino.

Delineare la figura di Jacopo Parisati da Montagnana significa soprattutto delineare il panorama artistico della sua città di adozione, Padova, sicuramente il centro artistico più moderno ed innovativo di tutto il Nord Italia. L’arrivo in città di Donatello nel 1443, che per un decennio lavorerà all’altare bronzeo della Basilica del Santo, la fondamentale esperienza della bottega dello Squarcione, vera e propria palestra per giovani pittori non solo padovani (vedi l’influenza sulla scuola ferrarese) e soprattutto i lavori a fresco nella Cappella Ovetari agli Eremitani condotti da Andrea Mantegna e Nicolò Pizolo fecero di Padova un laboratorio artistico che influenzò profondamente la pittura padana in generale e veneziana in particolare.

Nel 1458, in questo grande fervore culturale, Jacopo arrivò a Padova, entrando nella bottega di Francesco Bazelieri, pittore di origine emiliana, di discreta fama in città il cui catalogo è praticamente andato del tutto perduto. Dai documenti raccolti e pubblicati nel 1925 dal Moschetti, sembra certo che Jacopo lasci la bottega del Bazelieri nel 1461 e fino al 1469, anno in cui il Parisati si iscrive alla Fraglia dei Pittori di Padova, non abbiamo più sue notizie documentate né tantomeno opere datate. È probabile che proprio a partire dai primissimi anni ’60 del Quattrocento sia da collocare la collaborazione tra il giovane Giovanni Bellini e il quasi coetaneo Jacopo. Che i Bellini considerassero Padova centro di primaria importanza per il rinnovamento del pingere in moderno è fuor di dubbio; considerazione che aumenta ulteriormente dopo il matrimonio tra Nicosia Bellini, sorella di Gentile e Giovanni, e Andrea Mantegna avvenuto nel 1453. Altra data fondamentale in questa temperie artistica è il 1460: in quell’anno infatti Leonessa Gattamelata, vedova del celebre condottiero già celebrato dal monumento equestre di Donatello, commissiona alla bottega dei Bellini una importante pala d’altare da posizionare nella Cappella voluta proprio dalla vedova nel lato perimetrale destro della Basilica e edificata tra il 1457/58 (oggi Cappella del Santissimo Sacramento). Per la realizzazione di questa Pala, oggi di difficilissima e complessa ricostruzione, partecipò, secondo Marcantonio Michiel, tutta la famiglia Bellini (Jacopo, Gentile e Giovanni). L’incarico della decorazione delle pareti ad affresco fu affidata a Pietro Calzetta (futuro cognato di Jacopo da Montagnana) e Matteo da Pozzo. Alla prematura morte di quest’ultimo subentrò proprio Jacopo da Montagnana. Secondo il Moschetti e Ettore Merkel fu proprio in occasione della commissione della Pala Gattamelata che Jacopo entrò nella bottega belliniana non tanto come allievo quanto come collaboratore. Ricercare la mano del nostro nei lavori giovanili di Giovanni Bellini, come ad esempio nei Trittici Dolfin, Molin e Zorzi tutti per la chiesa della Carità a Venezia, appare operazione certo meritoria ma anche complessa e rischiosa. Quel che è certo è che la pittura di Jacopo si addolcisce notevolmente e che certe asperità della sua pittura di derivazione mantegnesca sfumano in un cromatismo visibilmente belliniano. Tale sintesi tra Mantegna e Bellini la troviamo nella bellissima Madonna con Bambino (foto 1) eseguita per il Santuario del Tresto a Ospitaletto Euganeo, databile 1468/70 e oggi conservata alla Fondazione Cini a Venezia. Accanto alla Madonna del Tresto possiamo collocare una piccola serie di Madonne con Bambino – ricordo soprattutto quella della Pinacoteca Nazionale di Ferrara – e la bella Pala d’Altare, già nella Chiesa di Santo Stefano a Padova e oggi alla Galleria della Accademia di Venezia. Da ricordare poi la Deposizione dalla Croce conservata ad Hannover (foto 2) in cui è particolarmente evidente il debito che il pittore di Montagnana ha contratto con il Mantegna della Pala di San Zeno a Verona.

Madonna del Tresto, Fondazione Cini – Venezia

Deposizione dalla Croce, Niedersächsisches Landesmuseum– Hannover

Per concludere questa rapida carrellata sui lavori di uno dei protagonisti della pittura padovana non può mancare un veloce accenno alla Cappella Barozzi, nel Palazzo Vescovile di Padova e al bellissimo trittico che la completa. Il committente fu Pietro Barozzi, che divenne vescovo di Padova il 14 marzo 1487: uomo di grandissima cultura sia umanistica che scientifica fu un grande appassionato della architettura albertiana ed intervenne direttamente nel drastico rinnovamento del Palazzo Vescovile che all’epoca della sua elezione era in uno stato di semi abbandono. In quella occasione Barozzi fece edificare la sua cappella personale affidando la parte architettonica a Giovanni di Riccardo e affidando nel 1494 gli affreschi a Jacopo (foto 3).

Cappella di Santa Maria degli Angeli – Palazzo Vescovile – Padova

Nel 1495 allo stesso pittore fu commissionata anche la già citata pala d’altare. Tralasciando gli affreschi, per motivi di spazio, la Pala è uno dei capolavori della pittura veneta della seconda metà del XV secolo. Valore aggiunto del trittico, oltre all’ottimo stato di conservazione, è la presenza della cornice originale, di matrice lombarda, che permette una lettura completa dell’opera. Lo scorcio prospettico e i particolari architettonici della tavola centrale, L’Annunciazione (foto 4), sembrano provenire direttamente da uno dei disegni dei Quaderni dei Disegni di Jacopo Bellini conservati al Louvre e al British Museum. L’Arcangelo Gabriele e la Vergine invece rimandano al Mantegna più maturo. Se confrontiamo questa Annunciazione con quella, purtroppo decurtata, dipinta da Jacopo a Monteortone vicino a Padova (foto 5) qualche anno dopo notiamo come in quest’ultima il processo di adesione verso canoni belliniani sia molto più maturo. Tornando al Trittico Barozzi le tavole laterali, in cui i santi e gli angeli sono immersi in uno sfondo scuro che ne esalta la volumetria, rimanda ancora una volta al Mantegna ma anche alla pittura fiamminga la cui influenza al calare del secolo era particolarmente evidente in tutta la Marca Veneta.

Annunciazione (part.) – Cappella Barozzi – Palazzo Vescovile – Padova

Annunciazione (part.) – Galleria della Accademiai – PalVenezia