Vecchiaia, saggezza, eternità in Romano Guardini

Le riflessioni di uno dei più importanti filosofi del Novecento

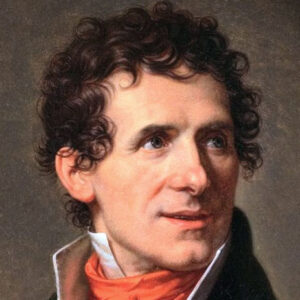

Romano Guardini (1885-1968), filosofo e teologo cattolico tra i più significativi del ‘900, pubblica Le età della vita nel 1957, quando di anni ne ha 72. È un’età che gli consente di sostenere per esperienza quanto scrive a proposito della vecchiaia. Beninteso, il suo studio parla anche delle altre età della vita, non esclusivamente di quella che per ciascuno sarà l’ultima. La sua riflessione infatti inizia considerando la vita fin dal grembo materno, passando per la giovinezza, per l’età adulta, per finire appunto con la vecchiaia.

Soffermiamo la nostra attenzione proprio su questo momento della vita umana, momento in cui, dice Guardini, “si avverte il senso della caducità delle cose”, “si fa un bilancio delle proprie possibilità”, si vede “venir meno il senso dell’attesa”, per il fatto che “quanto più l’uomo invecchia, tanto meno si aspetta qualcosa e tanto più intensamente avverte la fine” e sente la vita scivolargli via sempre più velocemente.

In quell’età ha la sensazione che qualcosa sia continuamente alla fine, è sempre più consapevole “che quanto si fa ora lo si è fatto anche ieri, che l’esperienza fatta oggi è quella di otto giorni fa”. A questo si aggiunge anche un altro elemento, non legato al tempo che passa, ma al modo in cui vengono vissuti gli avvenimenti, e cioè che essi si fanno labili, nel senso che “chi li vive ne è meno toccato e non li considera più così seriamente”. L’uomo che invecchia, anzi, dimentica con facilità quanto accade e ai suoi occhi acquistano invece sempre più importanza “gli avvenimenti di un tempo”, il passato, la vita trascorsa.

Risultano essere queste le caratteristiche della crisi di questa età e il modo per superarle, avverte Guardini, dipende da come viene accettata la prospettiva della morte, al punto che sarà vecchio, ma in senso negativo, colui che vecchio non vuole proprio diventare. Guardini a tal proposito osserva, e siamo nel lontano ’57, come uno dei fenomeni più inquietanti dell’epoca moderna sia l’opinione che il vero valore della vita coincida con la giovinezza, generatore di quella sorta di “materialismo senile” che mira solo a cose tangibili, quali “il mangiare e il bere, il conto in banca, la poltrona comoda”. Per Guardini ne deriverà quella che egli chiama “testardaggine senile”, fatta di smania di mettersi in mostra, voglia di tiranneggiare gli altri solo per la convinzione “di essere ancora qualcuno”, quando invece bisognerebbe “accettare il fatto che si diventa vecchi”. Solo così infatti si potrà superare positivamente la crisi di questa età, solo così si realizzeranno comportamenti e valori fondamentali per la totalità della vita, come il discernimento, il coraggio, la pacatezza, il superamento dell’invidia verso i giovani, il risentimento verso le novità che si presentano nella storia. Solo così, cioè, si forma quella figura del vecchio inteso come saggio, da caratterizzare come “colui che è conscio della fine e l’accetta”, perché si trova sempre più preparato a ciò che gli dovrà succedere. È accettando la fine infatti che il comportamento dell’uomo “acquista pacatezza e superiorità”, superiorità da intendere SE come “superamento dell’angoscia, del desiderio di gustare il piacere, della fretta di vivere quanto resta da vivere, dell’ansia con cui si sfrutta all’estremo ogni attimo del tempo che si va accorciando”.

E sarà proprio il senso di caducità che si manifesta nella vecchiaia a produrre la coscienza “di ciò che non passa, di ciò che è eterno”. Guardini però ci avvisa subito che eterno non è ciò che continua come quantità incommensurabile, “ma qualcosa di qualitativamente Altro, libero, incondizionato”, non essendo in rapporto con la vita biologica, ma con la persona che nell’eterno non è conservata e perpetuata, ma “realizzata in senso assoluto”.

È l’esperienza – che consente di distinguere ciò che importa da ciò che risulta irrilevante, ciò che è autentico – a farci comprendere “l’unità della vita e il significato che in essa hanno i singoli momenti”. Questo è la saggezza, da intendere come “ciò che si viene a creare quando l’assoluto e l’eterno penetrano nella coscienza contingente e finita, e da questa gettano luce sulla vita”.

Purtroppo l’uomo di oggi ha dimenticato del tutto il significato della vecchiaia. La norma è il giovane e “il vecchio non sarebbe altro che un giovane sminuito”. Di conseguenza sono venuti meno i valori propri della vecchiaia quali la saggezza nelle sue varie forme, la capacità di discernimento e di giudizio.

Orbene, “solo colui che diventa vecchio nel modo giusto diventa capace di comprendere la totalità della vita”, non avendo egli più un futuro, ma solo un passato cui rivolgere lo sguardo, ma sarà proprio con quello sguardo che potrà vedere “i fatti nel loro contesto” (conquiste, rinunce, gioie, dolori). E poi “l’uomo che invecchia si avvicina non alla fine ma all’eterno”, cioè a Dio e al suo “regno senza tempo”.

Nella vecchiaia “gli avvenimenti della vita immediata perdono la loro urgenza”, mentre invece acquista importanza ciò che prima era considerato irrilevante. “Si tratta di un’anticipazione di ciò che il linguaggio religioso chiama giudizio”. “Giudizio -dice Guardini- significa che le cose sono liberate dai camuffamenti delle chiacchiere e dalle confusioni operate dalla menzogna e dalla violenza, e vengono portate nella pura potenza della verità di Dio, che non può essere né corrotta né ingannata. Di questo giudizio, che avrà luogo dopo la morte al cospetto di Dio, si attua, nella vecchiaia giusta, una specie di preparazione”. Questo giudizio “dà alla vecchiaia un senso che non ha nessun’altra fase della vita”.