John Ruskin e la chiesa veneziana di San Moisè

Il giudizio del celebre storico e scrittore sull'”insolito ateismo” della famiglia Fini

John Ruskin (1819-1900), docente di Storia dell’Arte a Oxford, nel suo libro più famoso Le pietre di Venezia (1852) si occupa brevemente della chiesa di San Moisè, la cui facciata marmorea venne realizzata nel 1668 da Enrico Meyring su disegno dell’architetto Alessandro Tremignon per volontà della famiglia Fini quale monumento sepolcrale della stessa. I Fini erano tra le famiglie più in vista della Serenissima, proprietari di un notevole palazzo sul Canal Grande e di una villa padronale con vasti possedimenti terrieri a Limena (oltre 1300 campi, circa un terzo dell’attuale territorio comunale).

Vincenzo Fini (1606-1660), appartenente alla nobiltà cretese, divenne avvocato di successo a Venezia e nel 1649, sborsando centomila ducati, ottenne l’iscrizione nel “Libro d’oro” della nobiltà veneta e nel 1658 anche l’importante carica di “Procuratore de citra” (la più alta, dopo quella del doge), pagando altri cento mila ducati, quando di solito ne bastavano ventimila. La facciata di San Moisè venne finanziata con un primo lascito testamentario di trenta mila ducati proprio da Vincenzo e con un secondo di sessanta mila da Girolamo.

Ebbene, Ruskin in questo sua opera, omaggio al suo amore infelice per Venezia, non usa mezzi termini per definire questa facciata “volgare” e “come manifestazione d’insolito ateismo”, oltre che come “culmine d’ogni follia architettonica”, dedicata al culto di una famiglia anziché a Dio. E comunque ancor più taglienti sono stati i giudizi di Pietro Selvatico e di Jacob Burckkardt. Per il Selvatico siamo infatti di fronte al “culmine d’ogni architettonica follia, sregolatezza di una meschina mente a cui manca l’ingegno” e per il Burckhardt non si tratta di “vera architettura, bensì di lavori di ebanisteria eseguiti in marmo”.

Su di essa, tra putti e ornamenti floreali, dominano a sinistra il busto di Girolamo Fini, a destra quello del nipote Vincenzo e al centro su di un obelisco quello del capo famiglia Vincenzo Fini “con relative lapidi indicanti onori e uffici, meriti civili munificenza religiosa e le date di morte a memoria perenne di gloria. Le figure di cammelli sopra la porta centrale indicano le vie del loro mercato”, scrive Attilio Costantini. Inoltre, la figura della Fama che suona la tromba sembra voler proclamare nei secoli la loro gloria. Il busto di Vincenzo, poi, reca l’iscrizione: omne fastigium implet Vincentius Fini (Vincenzo Fini riempie di virtù ogni fastigio). Simile nella volontà celebrativa doveva essere anche l’iscrizione posta sul frontone della villa limenese che col suo fermo annuncio: nondum finis voleva dichiarare al mondo il destino perpetuo della potente famiglia.

Sappiamo come andò a finire. La villa limenese scomparsa, le proprietà terriere vendute nel 1813 dalla vedova di Girolamo Vincenzo Fini per il sostentamento della famiglia e per l’educazione dei figli, il palazzo sul Canal Grande, dopo la caduta della Serenissima, prima frazionato e affittato, poi definitivamente venduto e trasformato in Grand Hotel e dal 1972 proprietà della RegioneVeneto.

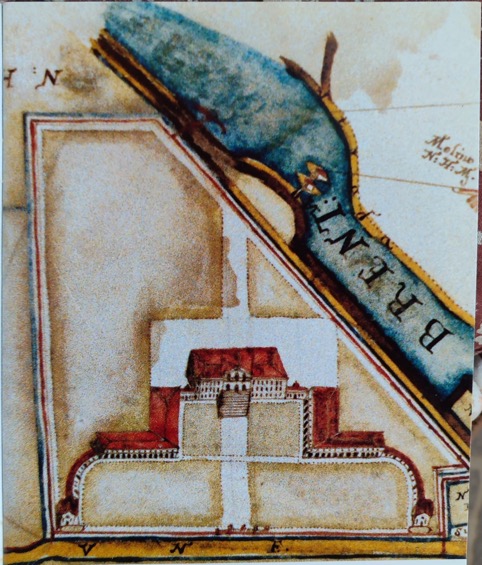

(Qui sotto: il complesso della Villa Fini a Limena, ora scomparsa, in un disegno del 1722)