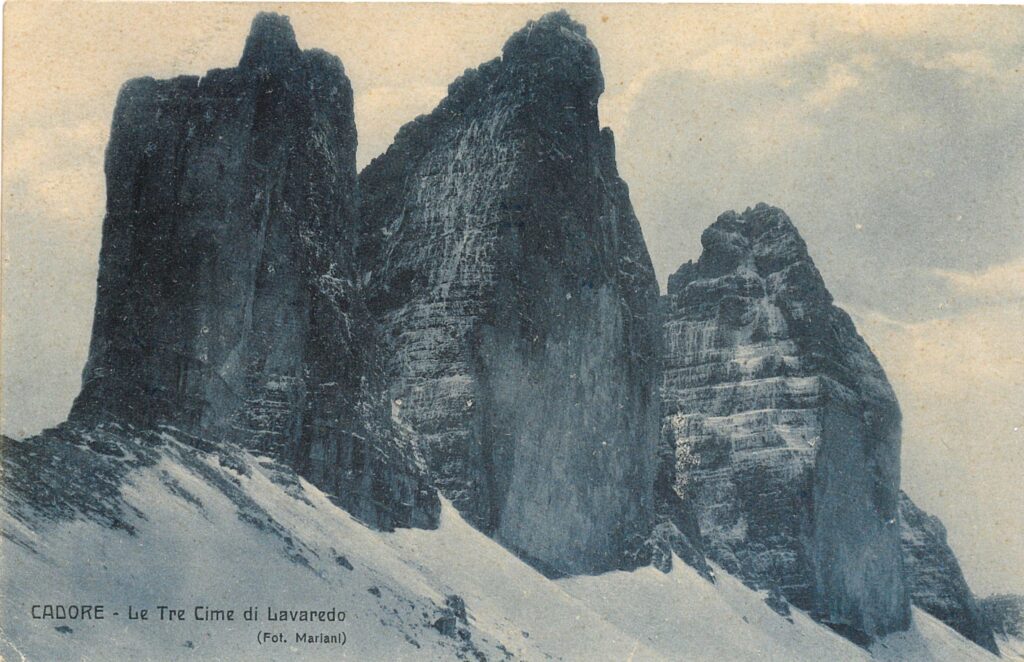

Quando alle Tre Cime si saliva a piedi

In questi tempi di turismo caotico e indiscriminato, una rievocazione dei tempi in cui l’approccio all’ambiente era diverso

“Tre Cime, parcheggi solo su prenotazione. Il costo per le auto passa da 30 a 40 euro. Il Comune ha dato il via libera all’introduzione del nuovo sistema che sarà operativo dalla prossima estate”. Così ha titolato il Corriere delle Alpi l’8 marzo 2025, a seguito della rivoluzione avvenuta riguardo all’accesso estivo ai parcheggi del Rifugio Auronzo, con la soppressione del casello per il pedaggio e la limitazione ad 800 autoveicoli, esclusivamente con prenotazione e pagamento online.

Con questa misura – presa dal Comune di Auronzo di concerto con le amministrazioni comunali di Sesto, San Candido, Dobbiaco, Villabassa e Braies, tutte interessate all’accesso dei propri ospiti in quota – si è voluto porre un primo sperimentale rimedio al turismo eccessivo e caotico del territorio delle Tre Cime. L’accesso limitato nel periodo estivo non è peraltro una novità in zona, essendo già da anni in vigore in Val di Braies, sia verso il lago che verso l’altipiano di Prato Piazza.

Certamente i puristi non saranno soddisfatti, ma la evidente caratteristica dell’altipiano delle Tre Cime è che le già importanti vette si elevano su avancorpi di inusuale altezza e imponenza, tanto che, se non esistesse la deprecata strada a pedaggio tra Misurina ed i parcheggi del Rifugio Auronzo, l’accesso alle panoramiche zone sommitali – Forcella Lavaredo, Forcella del Col di Mezzo, Forcella di Toblin con il Rifugio Locatelli-Innerkofler – sarebbero appannaggio dei pochi in grado di affrontare in giornata una salita di circa 600/700 metri di dislivello, oltre ad un cospicuo sviluppo, solo per giungere in quota, con l’aggiunta poi delle ulteriori escursioni e della lunga discesa.

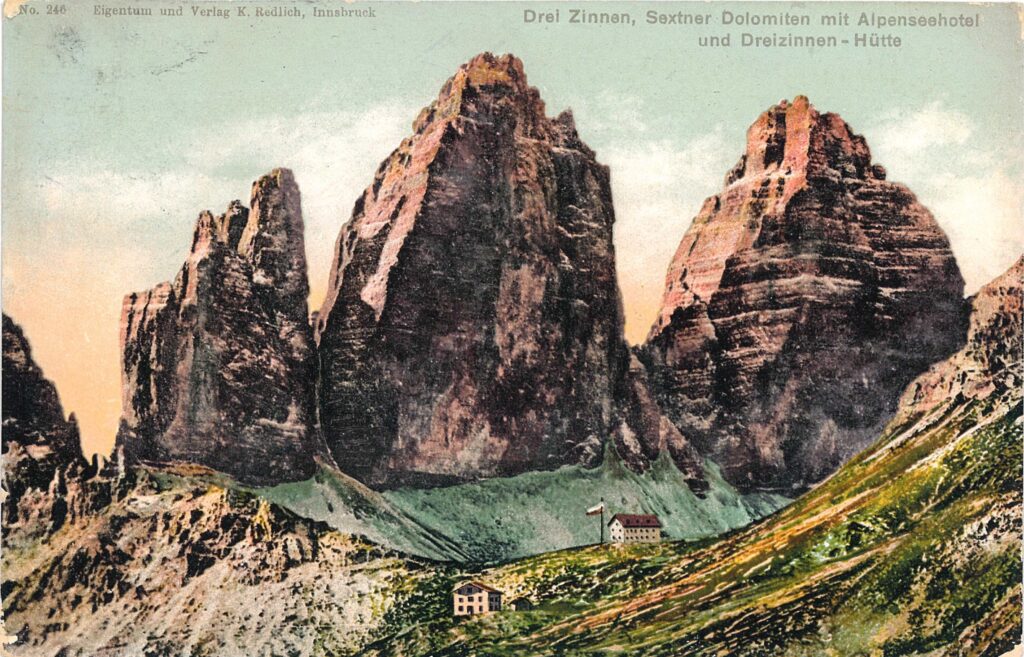

Ma la comoda strada è sempre esistita? La risposta è ovviamente negativa. Furono le truppe italiane, tra il 1915 ed il 1917, ad ampliare e adattare a strada bianca carreggiabile il sentiero che da Misurina saliva a Casera Rimbianco – unica possibilità di pernotto sino alla inaugurazione nel 1883 della Dreizinnenhutte (ora Rifugio Locatelli-Innerkofler) – e raggiungeva Forcella Lavaredo, confine tra il Regno d’Italia e l’impero asburgico.

Prima della Grande Guerra la salita a piedi era d’obbligo (e lo rimase ancora per anni per chi non poteva permettersi il servizio con autoveicoli), ed i primi frequentatori delle Dolomiti erano in grado di intraprendere tale percorso con andature quasi impensabili ai giorni nostri. Il 20 agosto 1863, Paul Grohman con le guide Peter Salcher e Franz Innerkofler (quest’ultimo con ingombranti e delicati barometri legati dietro al sacco) impiegarono solo 95 minuti per raggiungere da Casera Rimbianco l’attacco della Cima Grande, al termine del canalone con la Piccola, e in meno di ulteriori due ore e mezza, su percorso mai affrontato o descritto, ne divennero i primi salitori.

Col tempo la frequentazione delle più belle zone alpine cessò di essere terreno di formazione di elite illuminate e le Alpi incominciarono ad attrarre l’interesse di sempre più appassionati verso la conoscenza delle montagne, grazie alla letteratura, alle scienze a alle arti. Il Club Alpino Italiano, fondato nel 1863, da consesso elitario incominciò con il Novecento ad aprirsi, seppure tra polemiche, alla media e piccola borghesia e dette impulso alla frequentazione della montagna (pur contando solo 9.789 soci nel 1914). Anche un altro importante sodalizio associativo ebbe parte importantissima nella divulgazione e nella conoscenza del territorio alpino: il Touring Club Italiano (fondato a Milano nel 1894, nel 1912 già contava 110.000 soci) ed in breve divenuto partner del CAI con la pubblicazione congiunta della celebre e tutt’oggi esistente Guida dei Monti d’Italia, la cui prima serie venne edita a partire dal 1908.

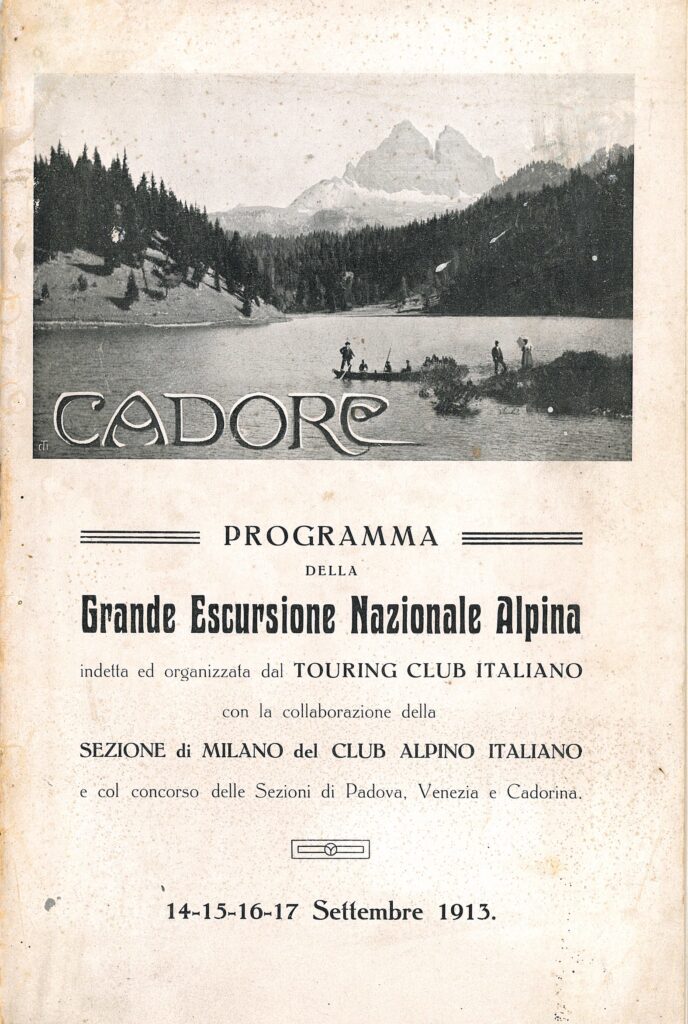

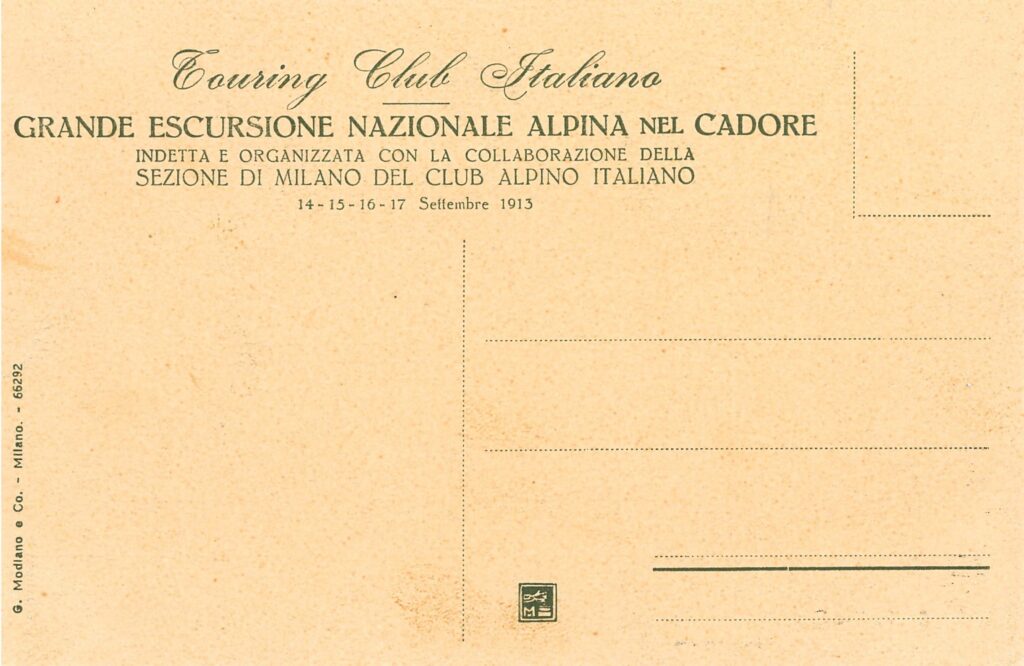

L’eccellente rapporto tra le due associazioni si manifestò anche con l’organizzazione nel 1913 – al culmine del progresso economico e sociale che quasi cinquant’anni di pace in Europa aveva consentito e in coincidenza, non casuale, con il cinquantenario della fondazione del CAI – di una “Grande Escursione Nazionale Alpina” indetta e organizzata da TCI con la collaborazione della Sezione di Milano del CAI e col concorso delle Sezioni di Padova, Venezia e Cadorina. Dal 14 al 17 settembre 1913 i partecipanti all’impegnativa escursione, che oggi chiameremmo trekking, da Perarolo avrebbero raggiunto Padola nel Comelico, passando per Misurina e le Tre Cime di Lavaredo, arrivando ai confini del Regno d’Italia.

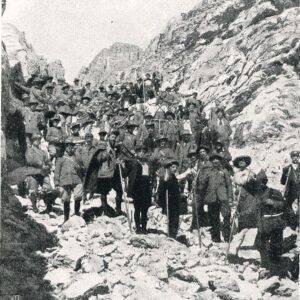

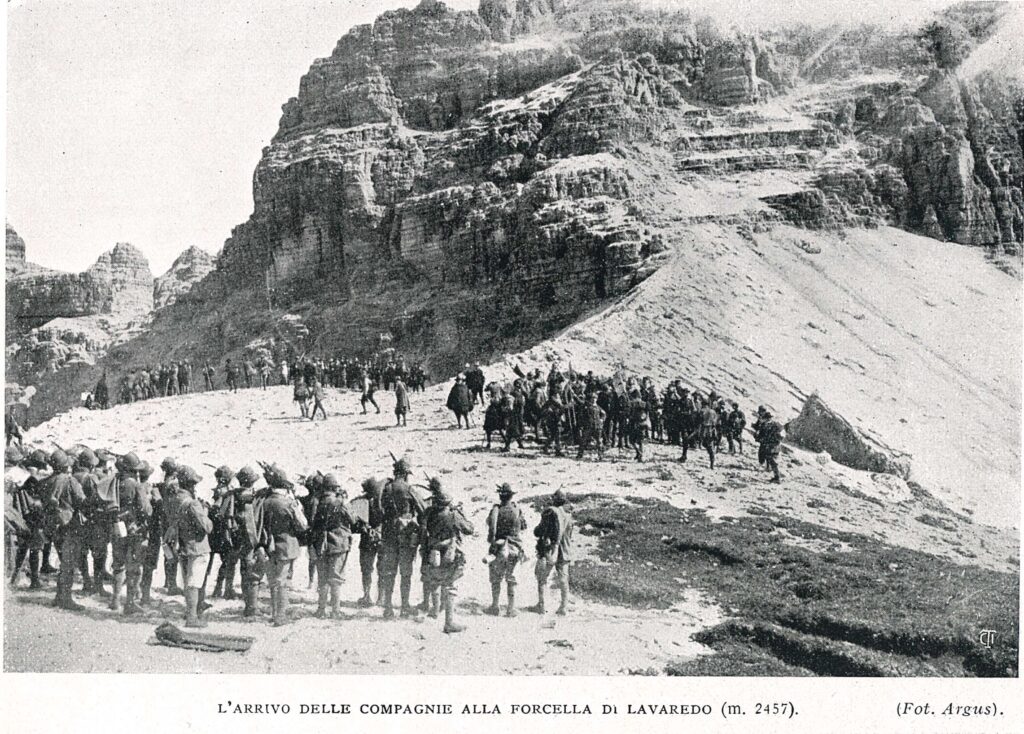

Lo sforzo organizzativo fu enorme. L’adesione non solo venne promossa dalle riviste mensili del TCI e del CAI, ma il Corriere della Sera – il più autorevole e diffuso quotidiano dell’epoca – intervenne con un contributo “perché alla escursione potessero prender parte elementi operai”, pagando metà quota di iscrizione a 106 partecipanti sui circa 800 totali. Fu organizzato un treno speciale da Milano a Belluno e ritorno ed il Ministero della Guerra intervenne in modo determinante, mettendo a disposizione “i soldati, il materiale ed i quadrupedi necessari alla formazione dei due grandi accampamenti …”, ma anche una fanfara, probabilmente del 7° Reggimento Alpini, che accompagnò tutto il percorso (e le fotografie della quale a Forcella Lavaredo vengono spesso erroneamente pubblicate come risalenti alla Grande Guerra).

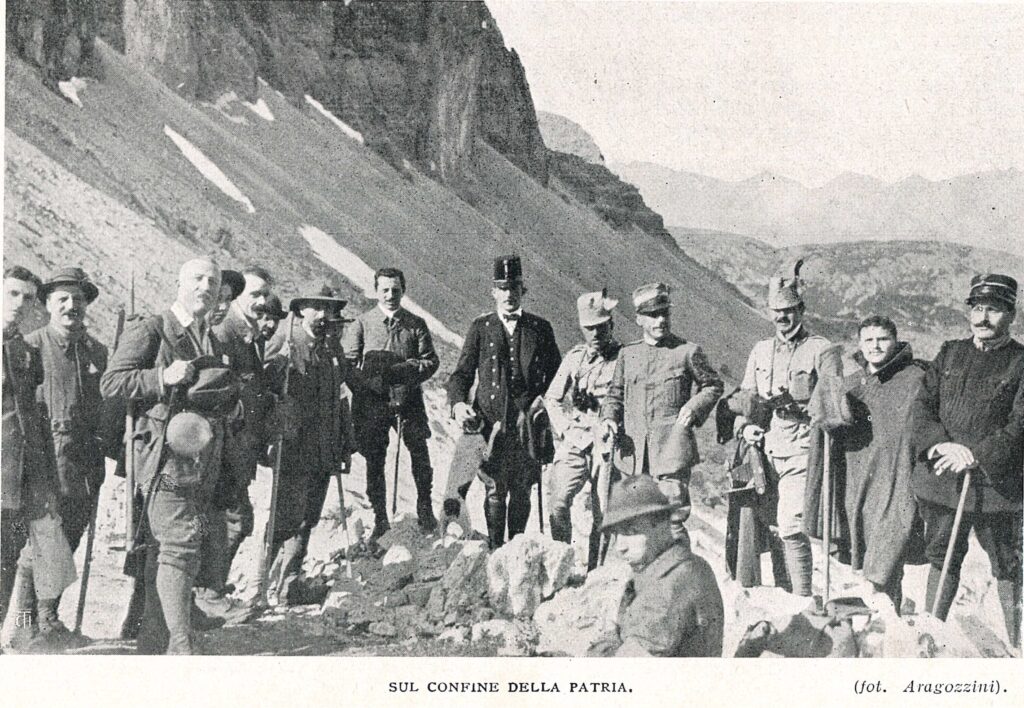

Se il corposo opuscolo/programma dell’escursione specifica in apertura che la Commissione per l’avvenire della Regione Dolomitica ha invitato il TCI ad organizzarla “allo scopo di far meglio conoscere alla gioventù italiana quel magnifico e lontano lembo della Patria nostra”, il coinvolgimento del Regio Esercito e le affermazioni che emergono qua e là da presentazioni e resoconti lasciano trasparire il carattere politico-nazionale che all’epoca (le nubi dell’immane tragedia andavano addensandosi) il CAI (e non da meno il TCI) manifestavano al proprio interno. “Sull’estremo confine della Patria, dalle altezze superbe che ne costituiscono il più sicuro baluardo, il fremito dei piccoli lembi di seta (n.d.r -il vessillo delle sezioni CAI) spiegati al vento, dirà la fede e la speranza della gioventù ardimentosa e forte nei futuri destini della nostra Italia!”. Così scriveva la Rivista mensile CAI dell’agosto 1913, che pure definiva l’escursione come “una manifestazione di schietta italianità”.

I circa 800 partecipanti, arrivati a Perarolo nella mattina del 14 settembre 1913, furono festosamente accolti in ogni paese attraversato e trascorsero la prima notte sotto le tende predisposte tra Borca ed il Rifugio San Marco. All’una di notte del 15 la fanfara già li svegliava per la seconda tappa, che raggiunse Misurina dopo ore di pioggia incominciata a Forcella Grande. Passata la notte negli alberghi del lago, il giorno 16 il sole favoriva la salita, ovviamente a piedi, di 600/700 metri di dislivello e considerevole sviluppo, da Misurina a Forcella Longere (attuali parcheggi in quota) e quindi a Forcella Lavaredo.

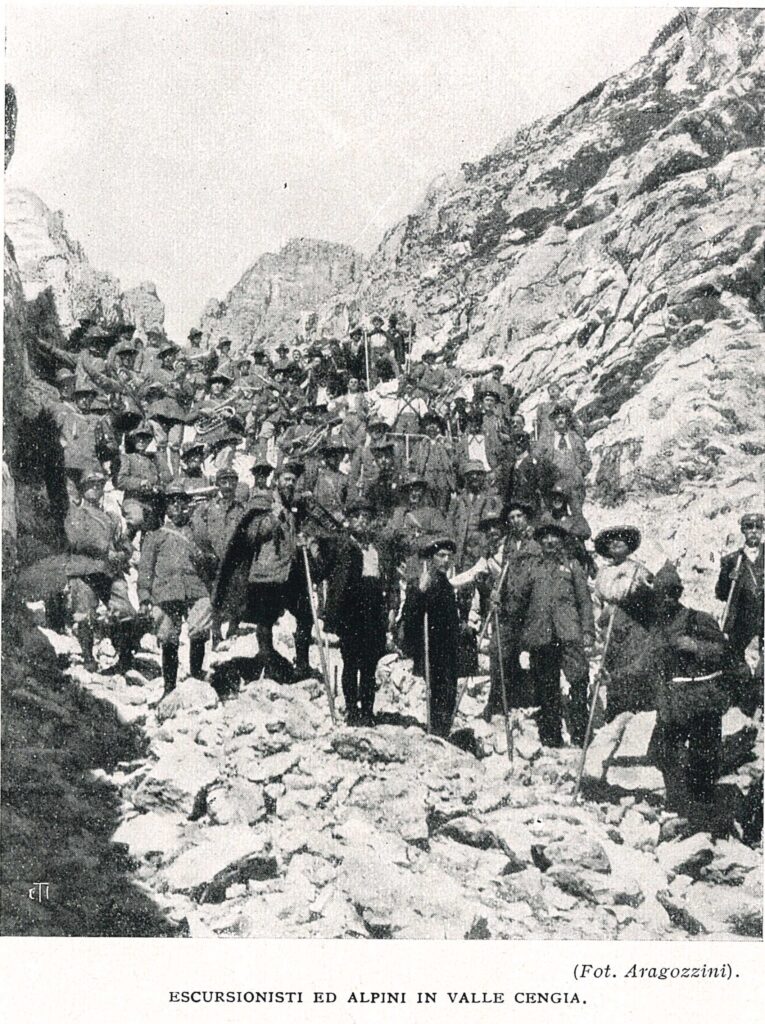

Si legge nel resoconto – con belle fotografie – della rivista di ottobre 1913 del TCI: “Le quindici compagnie salgono con magnifico impeto ed in bellissimo ordine sulla Forcella e scambiano saluti cordiali cogli ufficiali austriaci, venuti dalla Valle di Sesto a porgere omaggio alla carovana italiana, mentre la fanfara dei nostri alpini squilla le note della marcia reale a due passi dalla linea di confine”. Ed il giornalista commenta, ahimè, profeticamente: “… lembo di terra, ove sono convenuti fratelli di tutta Italia, soldati di eri, soldati di oggi e soldati di domani …”. La discesa per la Val di Cengia portava gli escursionisti al pernotto in tende ad Auronzo, ed il giorno successivo il cammino si concludeva a Padola nel Comelico. In tre giorni e mezzo la carovana aveva percorso 76 chilometri di cammino e aveva superato un dislivello totale di circa 3.700 metri.

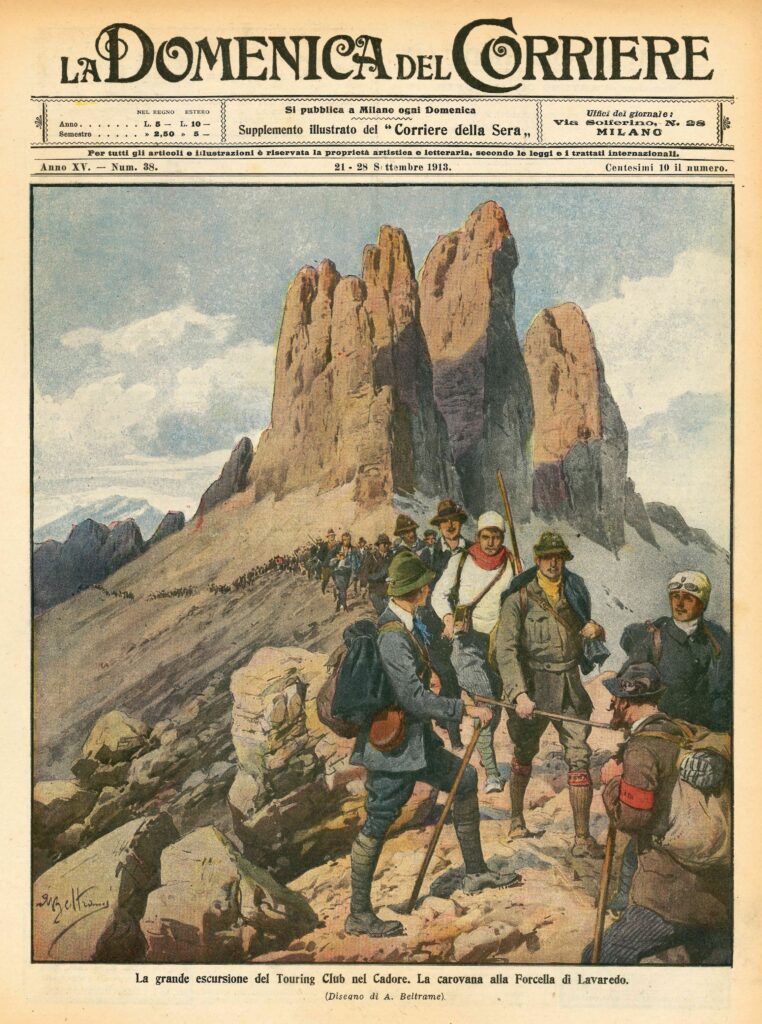

Di quella eccezionale escursione collettiva, oltre alla specifica documentazione ed una suggestiva copertina della Domenica del Corriere del settembre 1913, sono giunti ai giorni nostri alcuni oggetti ricordo, tra i quali due straordinarie testimonianze dell’artigianalità artistica dell’epoca: una splendida medaglia d’argento consegnata a tutti i partecipanti, ed un rarissimo distintivo a spilla in metallo e smalto, evidentemente prodotto per agiati partecipanti.

Cosa trarre infine da questo “escursionismo della memoria”, tra documenti, immagini e manufatti d’epoca? Sicuramente lo stimolo, in un’alba estiva, a salire da Misurina a Forcella Lavaredo, scarponi ai piedi e zaino in spalla, senza preoccuparci di prenotazioni e pagamenti online. Buona camminata!

Referenze iconografiche: Archivio storico Dott. Andrea Cattabiani – Parma

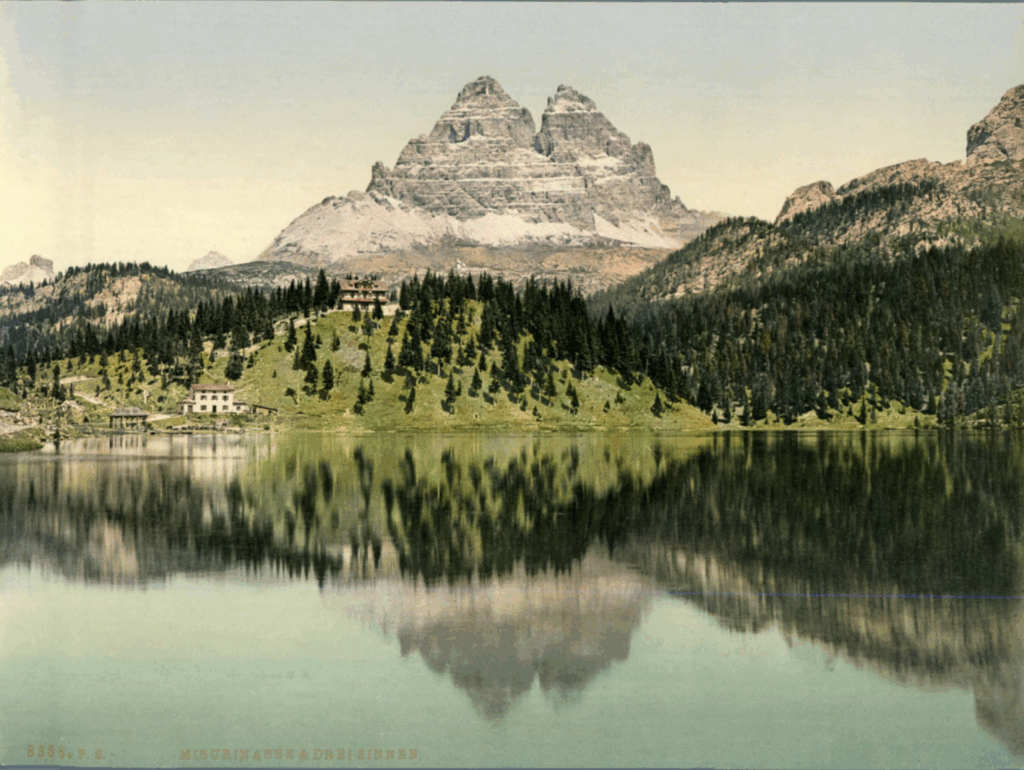

1 – Cromofotografia del 1880, con la panoramica che ebbero gli escursionisti delle pareti meridionali delle Tre Cime dal lago di Misurina.

2 – Il dettagliato Programma appositamente pubblicato, con accurate istruzioni per i partecipanti.

3 – Copertina della Domenica del Corriere del 1913 dedicata all’escursione in Cadore, con la prospettiva laterale che si aveva dal confine del Regno d’Italia a Forcella di Lavaredo-Paternsattel, mentre per avere la classica veduta delle pareti nord si doveva entrare in territorio asburgico.

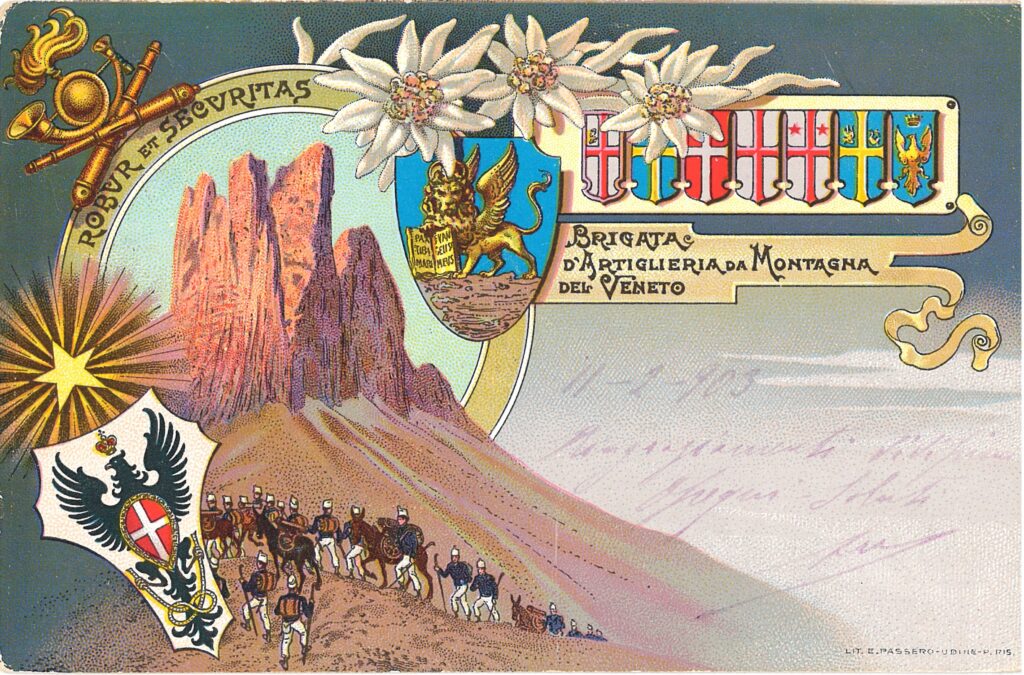

4 – Cartolina militare italiana, viaggiata nel 1903, sempre con prospettiva laterale dal confine italiano a Forcella Lavaredo, ma inverosimile provenienza della colonna dal versante nord austriaco.

5 – La fanfara degli alpini si esibisce a Forcella Lavaredo, confine con l’Austria-Ungheria. Sullo sfondo la Croda Passaporto.

6 – Militari e doganieri austriaci e italiani a Forcella Lavaredo con gli escursionisti

7 – Discesa in Valle Cengia

8 – Il 12 agosto 1913, poco prima della grande escursione, questa cartolina veniva spedita in Germania. Sul verso reca il timbro del mitico Bergfuhrer (guida alpina) Sepp Innerkofler, gestore della Dreizinnenhutte del Deutsch und Osterreich Alpen Verein (Club Alpino Austro Tedesco (oggi Rifugio Locatelli-Innerkofler). La costruzione sottostante è l’Alpensee Hotel, distrutto nel 1915 e mai più ricostruito.

9 – Artistico distintivo a spilla realizzato e prodotto a Milano dallo Stabilimento Johnson.

10 – Cartolina edita dal TCI (fronte e retro).

11 – Medaglia d’argento distribuita a tutti i partecipanti all’escursione (fronte e retro).

12 – Purtroppo ben altre medaglie sarebbero state in breve coniate: “BATTAGLIONE ALPINO VAL PIAVE 1915-16-17” è scritto sulla medaglia di reparto – realizzata dallo Stabilimento Johnson di Milano- con l’aquila che sorvola Forcella Lavaredo e le Tre Cime.