L’impotenza a cambiare le cose non può tramutarsi in rassegnato silenzio

Nel 2024, il premio Oscar per il miglior film straniero è stato assegnato, con unanimità di consensi, al film La zona d’interesse del regista svizzero Jonathan Glazer. Consiste nella rappresentazione, ovviamente ricreata (non è un documentario), della vita quotidiana in una piccola tenuta che ospita, come fosse una normale comunità, i militari responsabili di un campo di concentramento nazista, assieme alle loro famiglie. Questo spazio è costruito proprio a ridosso del lager, che non si vede mai ma del quale, al di qua del muro di cinta, arrivano i rumori: grida, spari, ordini. Chi risiede nella piccola oasi sa benissimo cosa stia accadendo, quando addirittura non sia attivamente coinvolto nelle atrocità, compiute quasi fosse un normale lavoro o un ufficio al quale recarsi la mattina e dal quale tornare a casa la sera. Tutti sentono, e sanno, ma proseguono nella loro ordinarietà come nulla fosse, come non sentissero né sapessero.

Oltre ad avere una sua valenza artistica, la pellicola è una evidente allegoria. Nel secondo dopoguerra, appena fu chiara la portata dell’orrore hitleriano, molti chiesero a chi in quell’epoca c’era: voi sapevate? Dove eravate, come avete potuto tacere? Al che i più, quasi tutti, si discolparono dicendo di non aver saputo né immaginato nulla. Qualcuno, certamente, mentì; molti, più o meno sinceri, nonostante il moltiplicarsi di voci e testimonianze sulle deportazioni, si avvalsero del fatto che questa mancanza di una reale consapevolezza risultasse, quantomeno, credibile o ipotizzabile.

Un domani qualcuno chiederà lo stesso a noi: noi che assistiamo impotenti alle disumanità di questo tempo, dove tutto sembra concertarsi affinché venga tramandato come orribile. Dov’eravate, ci verrà chiesto, quando questo accadeva? Dov’eravate, dov’eravamo durante i massacri degli ultimi decenni, ad iniziare da quelli balcanici degli anni Novanta – pienamente documentati anche senza il web – fino all’ultimo ed ennesimo attualmente in corso, il martirio degli abitanti di Gaza, cui da oltre un anno e mezzo (nessun blitz, nessuna azione fulminea ma un lentissimo, reiterato, deliberato stillicidio di morte) possiamo assistere minuto per minuto e quasi vittima per vittima? Dov’eravate, dov’eravamo quando i soldati, spogli d’ogni minimo residuo d’umana pietà, uccidevano a colpi di mitragliatrice e a sangue freddo uomini, donne e bambini accalcati semplicemente per ricevere, dopo giorni o settimane di digiuno, un po’ di cibo?

Dov’eravate, dov’eravamo: questo ci chiederanno e nessuno, nessuno potrà dire di non aver saputo. Porteremo a discolpa, comprensibilmente, la nostra impotenza, quella cui ci condanna il potere assoluto di chi arbitrariamente decide della vita e della morte di singoli individui e interi popoli. Ma non potremo dire, mai, che non sapevamo, che non vedevamo.

Personalmente mi riprometto d’avere abbastanza dignità, tra cinque o dieci o vent’anni, per rispondere, senza balbettare scuse prive di senso: sapevo, come tutti, sapevo e vedevo e non ho fatto nulla, non ho potuto far nulla, come quasi tutti. Ma quel “quasi tutti” non mi giustificherà in alcun modo, non mi renderà meno colpevole, non mi emenderà: né di fronte alla storia, né a me stesso, né al giudizio del cielo. Se verrò assolto, sarà solo in nome di una misericordia più grande e superiore, non certo grazie a quella che – sempre più esile, sempre più fragile – sembra ormai farsi piccola, inerme, muta sulla terra, fino a sparire dalla scena umana.

Dov’eravamo, dove siamo? Qui, senza alcun potere concreto per cambiare le cose. Ma almeno cerchiamo, ciascuno nel suo piccolo e a proprio modo, di non preferire un rassegnato silenzio. Altrimenti, presto, dove saremo?

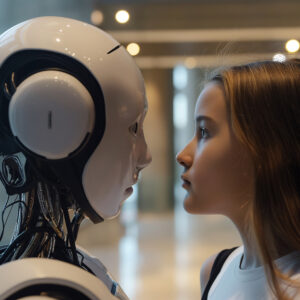

[immagine da festivaldeipopoli.org. Utilizzo equo]