Contro il predominio dei conflitti, rimanere umani nella quotidianità del bene

Pirandello, un secolo fa, aveva compreso tutto. Lui parlava della natura umana in generale, ma il suo genio letterario aveva intuito, assieme ad altri suoi coevi – artisti, pensatori, scienziati, umanisti – come il “così è se vi pare”, riferito ad una verità e un’oggettività molteplici o inafferrabili, fosse ormai divenuto il modello e il suggello del suo tempo e, soprattutto, sempre più del tempo che sarebbe seguito.

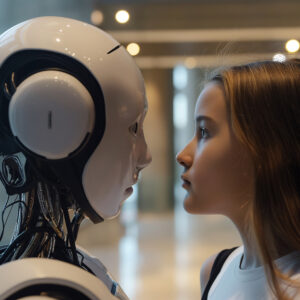

Il processo, ora, sembra arrivato alle sue estreme conseguenze. Non è soltanto l’irrompere invadente, e prevedibilmente di qui a poco dominante, dell’intelligenza artificiale, pur destinata a sovvertire il nostro modo di guardare alla realtà e interpretarla, di comunicare, di ricevere o diffondere informazioni. In questo passaggio storico, sembrano cumularsi a precipizio più e più ragioni d’incertezza, ad iniziare da quelle che riguardano l’assetto geopolitico (e per conseguenza, socioeconomico) del pianeta, più che mai diviso in blocchi e aree governate da equilibri e alleanze ondivaghe e volubili.

Le aggressioni militari – esiziale quella russa, mostruosa quella israeliana, condotta secondo le modalità della carneficina – sono così la punta di orrore e terrore di una generalizzata precarietà, fomentata da continue scaramucce ideologiche e prese di posizione espresse come capricci di giornata (si pensi alla questione dei dazi sulle esportazioni e importazioni), minacce brandite e revocate, rassicurazioni fasulle o artefatte, decisioni e imposizioni a senso unico e senza margini di trattativa e dialogo (qual è, primo e peggiore esempio, l’obbligo dello sconsiderato aumento dei bilanci militari), in una disordinatissima partita a scacchi dove anche le regole del gioco, alle quali un tempo si poteva sperare d’affidarsi, sono continuamente messe in dubbio, aggirate, violate. Si vorrebbe, almeno, che tutto facesse parte di una qualche strategia, seppur perversa e non decodificabile, ma la sensazione è invece quella di un procedere a caso, secondo l’umore della mattina, quasi il destino di milioni d’individui, se non d’intere nazioni, e la miccia d’un possibile conflitto globale fossero il trastullo dei pochi decisori.

Chi cerca di resistere a questa marea dice: ribellarsi fin dove si può, anche nei piccoli gesti quotidiani, e informarsi nel modo migliore. Quanto al primo punto, va benissimo, ma è evidente come smettere d’acquistare, al supermercato, i prodotti d’una o d’altra provenienza ha il valore d’un gesto unicamente ideale e simbolico: sull’esito delle guerre non incidono, se non in minima parte, le sanzioni macroeconomiche e strutturali, figuriamoci il carrello della spesa. Riguardo all’informazione, poi, si sta verificando qualcosa di simile a quanto accaduto nel 2020, l’anno della pandemia. “Ascoltate gli esperti, ascoltate gli esperti” dicevano tutti, a ragione, ma poi gli esperti si delegittimavano e sconfessavano l’un l’altro e potendo si sarebbero presi a randellate (in alcune situazioni, forse, non solo metaforicamente), sicché anche con le migliori intenzioni non era possibile giungere ad un’idea condivisa.

Come esempio eclatante penso, nel momento presente, a quanto sta accadendo a Francesca Albanese, relatrice alle Nazioni Unite per la situazione del popolo palestinese. Sul web si trovano posizioni, argomentatissime, del tutto a suo favore e altre, altrettanto ben argomentate, ferocemente critiche riguardo alla sua persona e al suo operato. Ripeto, non si tratta della triviale caciara che riempie la rete, ormai parcellizzata in cieche tifoserie, ma di ragionamenti e valutazioni espressi lucidamente, basati in massima parte su considerazioni razionali e riscontri fattuali: eppure, a seconda della prospettiva da cui si muove, si perviene a conclusioni del tutto contrapposte. Come del resto accade per il conflitto russo-ucraino, come avviene persino per il massacro di Gaza, nonostante si compia sotto gli occhi di chiunque grazie all’abbondanza di immagini, video, registrazioni, riprese. Ancora, sempre, “così è se vi pare”, anche partendo dalle migliori intenzioni, anche di fronte a quel che parrebbe oggettivo.

Né peraltro è vero, come sostengono i critici più feroci, che gli organismi internazionali siano del tutto inerti o indifferenti: risoluzioni ufficiali, relazioni, prese di posizione ce ne sono state a iosa, da sempre e anche nei conflitti attuali. Il Tribunale dell’Aia, alcuni mesi fa, si è espresso chiaramente su quanto sta accadendo in Palestina. Semplicemente, si tratta di strumenti del tutto inefficaci, di fronte ai quali i detentori del potere e i rappresentanti delle nazioni implicate fanno spallucce, sapendone bene l’irrilevanza giuridica e pratica e disponendo, in certe sedi, anche del diritto di veto da spendere a proprio beneficio.

Cosa resta da fare, dunque? Se nulla possiamo, come individui, contro le guerre che lacerano il pianeta, è invece in nostro pieno potere evitare di accenderne e condurne altre, quelle che quotidianamente combattiamo tra noi. Guerre d’inimicizie talora grandi, ma soprattutto piccole o anche solo dichiarate attraverso parole smodate, opinioni distorte, gesti privi di cura e rispetto, come avviene massivamente anche sul web. Sono queste, nei giorni e nelle ore di ciascuno, le guerre che avvelenano l’umanità. C’è un immenso precetto che proviene dal cristianesimo e che solo per questo, a priori, molti rifiutano in nome di un frainteso laicismo, ma che non ha nulla di confessionale o dottrinale, proprio nulla, e sarebbe invece da solo, applicato a ogni circostanza, la chiave per cambiare completamente il mondo. “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te”: una regola di convivenza civile che non esige alcunché di eroico, non prescrive chi sa quale impegno, ma indica soltanto d’astenerci dal mettere in atto ciò che sarebbe sgradito a noi, ciò che sappiamo ci nuocerebbe.

Nessuna idealità, nessuna indefinitezza, nessuna necessità di quantificare o sofisticare, poiché la misura è perfettamente precisata ed è, appunto, tarata su noi stessi. Non sempre, anzi quasi mai, siamo in grado di definire con accuratezza cosa vorremmo, ma pressoché sempre sappiamo bene, intuitivamente, cosa ci sarebbe molesto: pensiamoci anche solo due volte, prima di farlo agli altri, e tutto sarà nuovo. Una regola banale, dirà qualcuno con sufficienza. Banale, sì, ma continuamente trasgredita a ogni livello, in ogni interazione e relazione, personale e sociale. Perché, con espressione divenuta ormai celeberrima, forse il bene più grande risiede proprio nella sua banalità, quella ordinarietà alla portata di tutti.