Ottant’anni dopo, chiamati a scegliere tra un futuro di pace o di conflitto

Abbiamo appena celebrato, in questo inizio d’agosto, gli ottant’anni dalla distruzione di Hiroshima e Nagasaki, l’evento che sancì l’inizio dell’era del terrore atomico e, contemporaneamente, la fine del più grande conflitto della storia umana. Una mostruosità (della cui necessità e inevitabilità, a lungo proclamata e tramandata nei libri, sempre più studiosi tuttavia oggi dubitano) che portò alla coscienza del pianeta un orrore come mai se n’erano visti e assieme ad esso, paradossalmente, generò un periodo di pace mai prima altrettanto lungo, segnato da ripetuti tentativi – si pensi alla nascita dell’Europa come istituzione e ideale politico, forse la più grande tra le occasioni perdute – di stabilire un equilibrio mondiale di rispetto e collaborazione.

Ma la memoria è labile, nel breve volgere d’una generazione molte cose vengono dimenticate: lo testimonia la diffusa ignoranza e inconsapevolezza, in quanti hanno tra i venti e i trent’anni (e purtroppo non soltanto in loro), di fatti ed avvenimenti avvenuti pochi decenni fa che dovrebbero essere scolpiti nel ricordo collettivo e, invece, già risultano ignoti ai più, o comunque sbiaditi. Ho già rilevato, in un breve intervento sulla mia pagina facebook, come il nostro più importante quotidiano, nel dare una notizia di cronaca nella quale era menzionata Capaci, abbia sentito il dovere di precisare “paese sulla costa a pochi chilometri da Palermo”. Per la mia generazione, quello di Capaci è un nome incancellabile; per la generazione attuale, purtroppo, può essere un luogo come un altro, la cui ubicazione è necessario specificare.

La guerra in corso nel nostro continente, prolungata e feroce – alla quale, con iniziative maldestre e chissà quanto sincere, si tenta ora di porre almeno un argine – è divenuta l’occasione propizia per lanciare un programma di riarmo continentale che, sia pur principalmente motivato dagli interessi economici di Stati Uniti e Germania, rischia (o promette) di rivelarsi catastrofico. Non soltanto, già nell’immediato, per il dissesto finanziario che indurrà nelle nazioni il cui bilancio è più debole, l’Italia tra le prime, ma ancor più in prospettiva futura: persino un divulgatore stimato, e certamente non arcigno, come Alessandro Barbero finisce con l’assumere il ruolo della Sibilla quando, vicende storiche alla mano (altro che magistra vitae…), rileva come ogni riarmo, nel passato, non sia stato affatto un “si vis pacem para bellum”, ma abbia viceversa sempre condotto ad un inasprirsi di tensioni e rivendicazioni, presto o tardi sfociate in aperti conflitti.

Non è probabilmente un caso, insomma, se tutto questo sta avvenendo dopo ottant’anni di pace, sia pure imperfetta e relativa. Ottant’anni è la durata media della vita umana, trascorsi i quali sono ormai pochissimi i testimoni diretti di cosa significhi davvero un conflitto globale del quale nessun libro, film, documento, biblioteca sono davvero sufficiente a rendere l’idea. Si allarga un po’ per volta, così, la strada che porta di nuovo a concepire l’inconcepibile: se non ce ne siamo resi conto, si è tornato a ragionare e disquisire su “come si potrebbe sopravvivere ad un conflitto nucleare” quasi fosse un qualsiasi argomento ameno, quasi che l’impensabile potesse e dovesse di nuovo venire pensato e considerato.

Oggi, di fronte alla risibile storiella di una minaccia russa per l’intero continente, sventolata ovviamente come un puro pretesto, possiamo augurarci che la Presidente della Commissione europea non abbia realmente intenzione di favorire un prossimo conflitto globale, ma soltanto di risollevare l’economia tedesca convertendo il comparto dell’auto, un tempo dominante e oggi moribondo, in industria bellica. Oggi sarà pure così e anche gli altri governi, allo stato attuale, non paiono voler davvero lanciarsi in avventure senza ritorno. Ma quando tutte le nazioni europee saranno riarmate, alcune (come si dice) “fino ai denti”, lo scenario sarà ancora uguale ad oggi? Di fronte al rapido emergere di formazioni ultranazionaliste, anche (ma non solo) nella democraticissima Germania, chi può davvero dire quali schieramenti guideranno i Paesi europei tra dieci, quindici, vent’anni? Davvero saranno uomini e donne altrettanto nutriti di democrazia, o invece – non mancando loro l’opportunità, nella fattispecie eserciti e armamenti – avranno quantomeno la tentazione, che sarà un attimo trasformare in risoluzione, di ricorrere alla forza per affermare le proprie ragioni?

Pur coltivando la speranza che la pace possa prevalere, o almeno reggere il più a lungo possibile, resta il fatto che questo nostro tempo rischia d’essere ricordato come l’età dell’indifferenza, dell’artificialità, della confusione, della superficialità o in decine d’altri modi, poiché decine sono i difetti e le contraddizioni che lo caratterizzano. Eppure a sceglierne uno che forse riunisce tutti gli altri, e sperando per le prossime generazioni che si tratti soltanto d’un vizio da cui rinsavire, direi che la potremmo qualificare come l’età dello spreco. Non soltanto riferito, materialmente e consumisticamente, allo spropositato abuso delle risorse energetiche, naturali, ambientali: ma spreco inteso, più largamente, come occasione perduta. Quell’internet che spesso mostra la sua faccia peggiore, e che i più utilizzano come strumento di puro svago (quando va bene) o come veicolo delle più cupe e deteriori inclinazioni umane, sarebbe invece un portentoso strumento di conoscenza, informazione, dialogo, incontro, progresso; per altro verso il pianeta non è mai stato così potenzialmente ricco di sviluppo tecnologico, sociale, scientifico quanto oggi e vi sarebbe la piena opportunità, se appena sussistesse la volontà, di un’equa distribuzione di risorse economiche, alimentari, sanitarie.

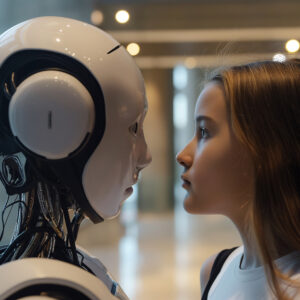

In pochi decenni, abbiamo conseguito traguardi quasi inimmaginabili e questo ci dà la certezza di poterne raggiungere d’ancora più grandi e, volendo, più nobili e condivisi. Ma se questa enorme potenzialità di bene potrà dispiegarsi, o verrà altrimenti tarpata o devastata, è il grande dilemma che ci illudevamo non dovesse più presentarsi e, invece, si impone nuovamente alle nostre coscienze e, soprattutto, a quelle di chi ha il potere di decidere le sorti del mondo.