Papini e Prezzolini, testimoni vulcanici del primo Novecento italiano

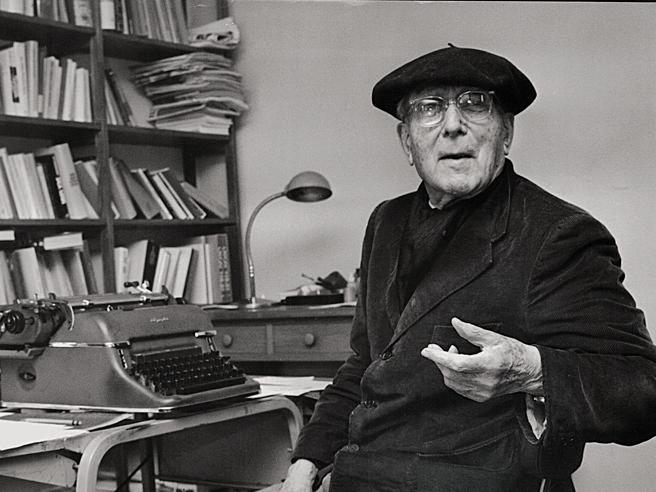

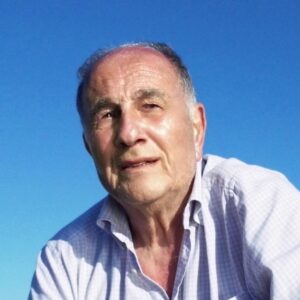

Quando Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini si affacciarono al nuovo secolo: il ventesimo, non avevano ancora vent’anni. Papini ne aveva diciannove; diciotto Prezzolini; due ragazzi, insomma, ma già animati da una gran voglia di esserci, di dire la loro nel turbinare di teorie filosofiche e politiche del tempo. Entrambi dotati di viva intelligenza e di ingegno “multiforme”, metabolizzarono nelle loro avide letture gente del livello di Kant, Hegel Schopenauer, Comte, Spencer, Nietzsche, per citare almeno quelli, dei filosofi, i cui sistemi di pensiero, filtrati attraverso l’autorità del Croce, Prezzolini elaborò con mente critica mentre Papini, con le stroncature del “Crepuscolo dei filosofi”(1905), s’illuse di liberarsene dopo aver definito la filosofia “equivoco aborto dello spirito umano, mostro di sesso dubbio che non vuole essere né scienza né arte ed è un miscuglio di tutte e due senza riuscire ad essere strumento di azione e di conquista”(Il Crepuscolo dei filosofi, prefazione alla prima edizione, pag. 7).

La verità è che entrambi maturarono fin da subito uno spirito libero, refrattari agli incasellamenti da scuole. E manifestarono – per questo – un Pensiero evolutivo, che in Papini fu spesso contiguo a una compiaciuta, avventurosa iconoclastìa. Ma queste turbolenze interiori, più eclatanti in Papini; meno appariscenti ma parimenti vive in Prezzolini, erano espressione della crisi di un’epoca, un fenomeno di dimensione nazionale e non solo, captato da “antenne sensibili”, quali erano i due giovanissimi scrittori toscani, di Firenze il primo; di origine senese (benché nato a Perugia) il secondo.

Si può ben dire che i due intellettuali, fondatori e collaboratori di riviste (Il Leonardo, La voce, La Critica, l’Anima, Lacerba etc.) sono, metaforicamente parlando, equiparabili a crateri dello spirito dai quali si riversò, tradotta in caotici programmi, quella condensa magmatica di idee che, a partire dal 1861, l’Italia aveva sentito agitarsi nel sottosuolo suo di Paese da poco pervenuto all’Unità nazionale, alla ricerca tutt’altro che facile, di una propria identità.

In quel sottosuolo, dove avevan sedimentato secoli di dominazioni straniere, s’incrociavano e si sommavano – per non partire da Dante- il “Platone in Italia, di Cuoco, l’idea di Patria del foscoliano Ortis, l’ auspicio unitario (“dal Cenisio alla balza di Scilla”), di Manzoni, l’Italia missionaria di civiltà, di Mazzini, “Il primato morale e civile degli Italiani”, di Gioberti. Ma s’incrociavano anche, sommandosi, l’umiliante “schiaffo di Tunisi”, del 1881, la sciagurata adesione alla Triplice Alleanza, voluta dal Bismark, del 1882, cui si aggiungevano i primi fallimenti nelle improbabili guerre coloniali più o meno apertamente osteggiate dai Padroni del mondo: il Regno Unito e la Terza Repubblica di Francia.

Nella gioventù animosa che agli albori del Novecento varcava la soglia dei venti anni, nella quale, in una con Papini e Prezzolini, bisogna annoverare anche i vari Amendola, Mussolini, Marinetti, Morselli etc. andavano a confluire le mille contraddizioni di fine secolo, formalizzatesi, sul versante filosofico, nel confronto tra Idealismo e Pragmatismo; su quello economico politico, nel conflitto tra Liberalismo e Collettivismo, Nazionalismo e Socialismo, Riformismo e Massimalismo, Interventismo e Neutralismo; poi, nel dopoguerra, tra Bolscevismo e Fascismo.

Entrata in guerra l’Italia, Prezzolini, nazionalista e interventista, chiese di essere arruolato, e partecipò, fisicamente, alla Grande Guerra aderendo, nel corso del conflitto, al Corpo degli Arditi; Papini, nazionalista e interventista anche lui, pur avendo presentato istanza di arruolamento, fu scartato per la forte miopia, che negli anni della vecchiaia lo avrebbe condotto a una quasi totale cecità.

Dopo la Conferenza di Parigi (1919) entrambi si interessarono all’iniziativa mussoliniana; poi, trasformatisi i Fasci di combattimento in Partito Nazionale Fascista, Prezzolini, nonostante il dichiarato scetticismo per le democrazie, se ne allontanò. Scriverà poi, nella prefazione alla prima edizione de “L’Italia finisce, ecco quel che resta” (1970), di considerare “ Il Fascismo …come l’ultimo disperato sforzo dell’Italia per diventare una grande potenza”. Papini invece rimase, salvato tuttavia dalla compromissione morale con le aberrazioni squadriste, quale fu, tra le tante, quella del delitto Matteotti (1924), in virtù di quella sua innocenza “primitiva”, che gli derivò da una natura impetuosa e perciò stesso ingenua, lontana da ogni “calcolo, interesse o malizia”, come ebbe a scrivere in una delle ultime pagine del suo Diario.

Bibliografia

G. Prezzolini (a cura di ), Storia di un’amicizia 1900/1924, Vallecchi, Firenze 1966;

V. Vettori, Giovanni Papini ,BORLA Editore, 1967;

G. Prezzolini, L’Italia finisce, ecco quel che resta; Vallecchi Editore, Firenze 1970;

A. Cervo, Giovanni Papini nel Novecento letterario italiano, EVA editrice, Venafro 2006;