Educare alla pace in un mondo dove non è più sicura né scontata

Quante volte abbiamo sentito dire “il mondo sembra impazzito”? Molte, nella nostra vita, soprattutto da chi aveva più anni di noi, mentre vedeva disgregarsi poco a poco le certezze e i riferimenti, e spesso anche i valori, cui era in precedenza o per formazione abituato e nei quali si riconosceva. Tuttavia, quasi sempre, si trattava d’una sensazione individuale, legata – più che ad un generale sovvertimento – ai costumi e all’ambiguità del progresso: quel “progresso scorsoio” di cui parlava Zanzotto, laddove da foriero di opportunità può trasformarsi in un cappio destinato a strangolarci. Difficile dire su quale spartiacque si collocasse la verità, se realmente ogni generazione fosse peggiore della precedente o si trattasse, invece, d’una eterna percezione dovuta al ridursi, avanzando in età, del proprio tempo: del resto già molti autori greci e latini, millenni addietro, lamentavano il degrado dei costumi e i vizi dei loro giovani, esattamente come avviene oggi.

Ora, mentre a nostra volta giovani non siamo più, che il mondo sembri impazzito tocca a noi dirlo, anche se non vorremmo e non sarebbe nel nostro carattere: tuttavia, lo scenario si estende ben oltre le circostanze e le preoccupazioni particolari o singolari. Perché se i sommovimenti non sono certo mancati, negli ultimi decenni, così come vicende anche drammatiche, tutto però si collocava in un ordine delle cose talora caotico, non sempre ben decifrabile ma in fondo gestibile, magari con un po’ di rassegnazione e senza farsi né troppo coinvolgere né eccessivamente illudere: una specie di quadro generale, insomma, nel quale permanevano alcuni punti fermi. Ma adesso?

Lo scenario internazionale, da un paio d’anni a questa parte e ancor più negli ultimissimi mesi, sembra aver smarrito – oltre all’umanità che comunque, nel corso dei secoli, raramente è stata al centro dell’attenzione – anche ogni razionalità, tanto di pensiero che di azione. Persino nei tempi peggiori, almeno nel mondo occidentale, gli ultimi otto decenni hanno permesso d’aggrapparsi a qualche certezza, basata quantomeno su equilibri diplomatici e comportamenti condivisi. Ora non è più così: il destino dell’Europa, forse del mondo, è ostaggio di due contendenti – un aggressore e un aggredito – tra i quali non sembra poterci essere alcuno spiraglio di mediazione e dove ogni proposta per fermare il conflitto finisce in manfrine, reciproci sberleffi e teatrini. In Medioriente, una nazione da sempre inserita nel consesso democratico ha reagito ad un attacco, pur certamente mostruoso, con un eccidio di dimensioni smisurate e al di fuori di qualsiasi concetto di proporzionalità e umanità, rimanendo del tutto sorda ai moniti, richiami e alla condanna da parte di quasi tutti i Paesi e le organizzazioni internazionali. Le regole che un tempo più o meno funzionavano, per reciproco rispetto o timore, per deterrenza o opportunità, vengono aggirate e ignorate – senza alcuna vergogna, anzi con fierezza – come non avessero più alcun valore.

Nel 1986, a Sanremo, Sting – a quel tempo al culmine della sua popolarità di musicista e cantante – si esibì sul palco del Festival interpretando la propria composizione “Russians”, divenuta in quei mesi un successo internazionale: “I hope the russians love their children too”, diceva il testo, “spero che anche i russi amino i loro figli”. Si era nel pieno di quella contrapposizione che si temeva sfociasse, prima o poi, in un conflitto globale, nel quale l’intero pianeta sarebbe stato annientato. Nell’Unione Sovietica, da meno di un anno, era già salito al potere Gorbaciov, ma non si era ancora rivelato l’uomo di dialogo e pace che sarebbe presto diventato e che il mondo avrebbe conosciuto, pochi mesi dopo, a seguito della catastrofe di Chernobyl. Sì, alla fine fu possibile dirlo: i russi amavano i loro figli proprio come noi, volevano per loro un futuro, nessuno aveva compiuto (né era mai stato davvero intenzionato a compiere) passi irreparabili.

Oggi molti dei figli di quegli stessi bambini stanno gettando la vita in una guerra insensata, possibile miccia di una catastrofe mille volte più grande di quella della centrale esplosa quasi quarant’anni fa. Che li ami il loro capo di oggi, il dittatore-zar incurante di sacrificare una generazione o addirittura il suo intero popolo, è improbabile; ma c’è da domandarsi se abbiamo davvero il diritto, noi che godiamo dei privilegi delle democrazie, di sentirci migliori. Li amiamo davvero, noi, i nostri figli? Ai quali, al netto delle responsabilità individuali (che possono essere anche minime o nulle), come società stiamo preparando un futuro, foss’anche non di generalizzata distruzione, certamente di ostacoli, disagi e difficoltà – sociali, economiche, lavorative, relazionali – che nessuno di loro merita, né sarà davvero preparato ad affrontare. Non sarà possibile invocare il destino, dire “è andata così”, perché nulla di quanto si sta verificando è occasionato dalla cecità del fato: qualsiasi cosa accada, sarà conseguenza diretta della sconsideratezza di chi decide oggi, giorno per giorno, le sorti del mondo.

Così, proprio mentre riaprono le scuole, chi personalmente non ha avuto figli – com’è avvenuto a me che scrivo queste righe – pensa ai figli di tutti, giovani e giovanissimi, chiedendosi quale sarà l’eredità lasciata dalla nostra generazione che a livello decisionale e di comando ha costruito, e a livello generalizzato non ha saputo impedire, quell’imminente futuro che si preannuncia: diverso, del tutto diverso, da quello che l’ingegno e le attuali possibilità, se ben utilizzate, permetterebbero di edificare per il bene comune. È in atto, insomma, uno spreco di opportunità senza precedenti nella storia umana, incapaci (per ricorrere alla nota parabola evangelica) non soltanto di far fruttare i talenti che ci vengono offerti, ma anche di conservarli e proteggerli. “Pace in terra agli uomini di buona volontà” sarà l’augurio che ripeteremo tra qualche settimana, in occasione delle feste, con una formula ormai resa logora dall’evidenza della quotidianità: ma se, come sembra, è proprio tale volontà a mancare in chi ha il potere di decidere le sorti di tutti, anche la pace diventa un obiettivo impossibile, forse addirittura immeritato.

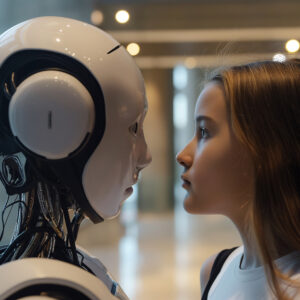

La tentazione, forte e pericolosa oltre che incoraggiata da chi ha interesse a farlo, è abbandonarsi di fronte a tutto questo, tirare – come si dice – i remi in barca, accettare la deriva portati dalle correnti, accada quel che accada. Eppure molti, molti più di quelli che pensiamo poiché spesso invisibili e senza potere, molti ancora insistono a conservare una rotta, incerti se servirà a qualcosa ma non disposti a cedere, ciascuno con le proprie attitudini e i propri mezzi: l’impegno, la solidarietà, la parola, l’arte. A loro vogliano guardare, sperando nel nostro piccolo di poterli emulare, di nutrire lo stesso coraggio, la medesima forza e fermezza. Soprattutto, loro vogliamo indicare a chi è giovane o giovanissimo: vale più un esempio, non scordiamolo mai, di mille proclami e oggi l’errore – l’ultimo errore, quello definitivo – sarebbe disperare. Perché, se disperassimo, negheremmo ai nostri figli anche l’ultima risorsa, quella di poter essere diversi e prendere le distanze da chi, per dolo o inettitudine, ha condotto il mondo fin qui. Educare alla pace è stato troppo a lungo uno slogan, a causa del fatto che per decenni ci è apparsa una condizione sicura e scontata. Ora non lo è più, né sicura né scontata, e da slogan deve tornare ad essere, iniziando proprio dalle aule scolastiche, il più importante dei messaggi e degli insegnamenti, prima di qualsiasi altra nozione.