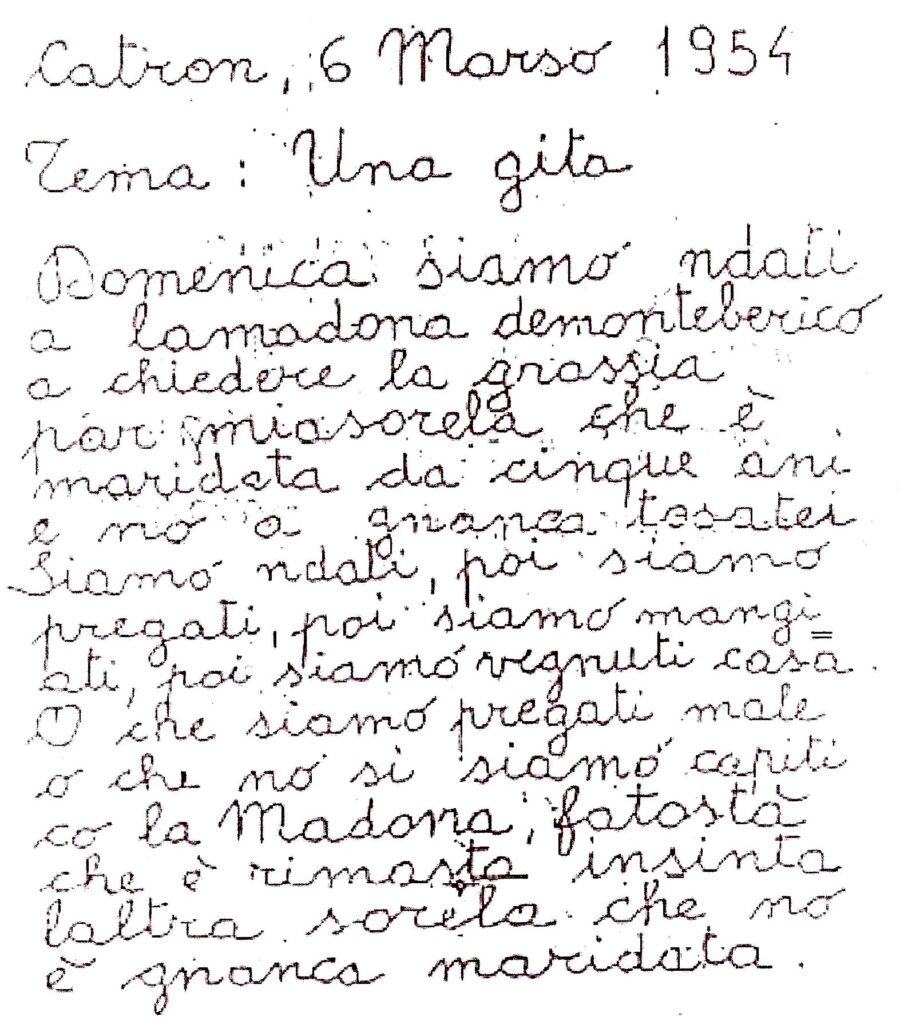

La religiosità popolare degli anni Cinquanta in un antico tema di una giovanissima scolara

Tema: una gita. Domenica siamo andati a lamadona demonteberico a chiedere la grassia per miasorela che è maridata da cinque ani e no a gnanca tosatei Siamo andati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo vegnuti casa O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la Madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è guanca maridata.

Questo documento di una scolaretta, che riportiamo in fotocopia, ci fa riflettere sulla religiosità popolare che era in atto nella realtà veneta degli anni Cinquanta, realtà che nutriva una grande fiducia nel miracolo. Basta andare a Monte Berico per vedere innumerevoli quadretti con il cuore in argento che ringraziano la Madonna per aver ottenuto una grazia oppure un miracolo. Ma esistono i miracoli? “Il miracolo è la creatura diletta delle fede”, diceva Johann Wolfgang Goethe. Ma con l’avvento dell’immagine moderna del mondo e con l’impostazione scientifica, anzi scientista, le pagine evangeliche che parlano dei miracoli divennero scomode. Tanto che già all’inizio del XX secolo il filosofo ebreo Franz Rosenzweig ebbe a dichiarare che il miracolo è “un figlio problematico della fede”. I miracoli, che erano un motivo forte che colpiva l’immaginazione e dava un colore particolare alla fede, sono diventati un ostacolo. Più che una risposta, i miracoli nei tempi moderni – scrive il teologo vicentino Battista Borsato – fanno emergere tante domande: i miracoli non alimentano una concezione ingenua e addirittura sbagliata della fede in Dio? Essi non servono solo alle persone credulone e avide di cose sensazionali? Abbiamo bisogno di miracoli per credere oppure essi alterano la fede? E ancora: come dobbiamo comprendere i racconti miracolosi contenuti nel Nuovo Testamento? È uscito un libro, Il Compendio dei miracoli di Gesù di Ruben Zimmermann, che con il contributo di una sessantina di studiosi mette insieme varie prospettive per interpretare i miracoli di Cristo. Gerd Theissen li legge in chiave simbolica e il cardinal Carlo Maria Martini scrive che sono segni di un’esistenza alternativa, “sogno di un altro mondo, del Regno di Dio, di un altro modo di essere nel quale noi siamo già e non ancora”.