Storia del “modello veneto” tra mito e realtà: fabbriche, campanili e il ruolo della Democrazia Cristiana

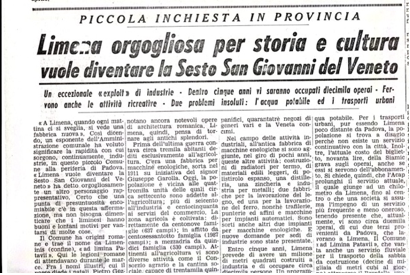

(Fotopiano del Comune di Limena, con l’ampia zona industriale, nata con i benefici della legge sulle aree depresse del 1957 e all’epoca definita “la Sesto San Giovanni del Veneto”)

Il “modello veneto” è uno dei concetti più discussi della storia economica e sociale dell’Italia repubblicana. Con questa espressione è stata descritta la trasformazione del Veneto da regione agricola povera e marginale a uno dei poli più dinamici dell’industria diffusa italiana. A partire dagli anni Settanta il termine è entrato nel linguaggio comune come sinonimo di sviluppo armonico, fondato sul lavoro, sulla famiglia e sulla piccola impresa.

Tuttavia, la sua realtà storica è oggetto di controversia. Da un lato, Giorgio Roverato, originario di Valdagno – storico economico e docente per lungo tempo presso l’Università di Padova – contesta radicalmente l’esistenza stessa di un “modello veneto”, sostenendo che si tratta in realtà di una costruzione mitica e ideologica elaborata a posteriori. Dall’altro lato molti sociologi, economisti e sindacalisti degli anni Ottanta hanno interpretato il Veneto come un caso reale di modernizzazione dal basso, espressione di un capitalismo comunitario e flessibile.

Confrontare queste due letture significa esplorare non solo la dinamica economica, ma anche la dimensione culturale e politica dello sviluppo veneto: la relazione tra tradizione cattolica e modernità produttiva, tra potere democristiano e autonomia locale, tra retorica della laboriosità e realtà del lavoro.

La tesi “negazionista”

In un’intervista del 2005, significativamente intitolata Sviluppo e crisi del cosiddetto modello veneto: intervista a un negazionista, Roverato sostiene che il Veneto non abbia mai avuto un vero modello di sviluppo, ma solo una crescita intensa e spontanea, priva di regia politica o coerenza strategica. Secondo la sua definizione, un modello presuppone infatti un progetto consapevole, un disegno razionale, una pianificazione capace di produrre risultati replicabili altrove. Nulla di tutto ciò, a suo giudizio, si è verificato nel caso veneto, perché, semmai, la crescita postbellica fu il prodotto di circostanze favorevoli, quali la disponibilità di manodopera, la rete infrastrutturale, la vicinanza ai mercati del Centro Europa, i capitali degli emigranti. Solo in seguito, quando questa trasformazione apparve evidente, essa venne reinterpretata come “modello”, cioè come forma esemplare di sviluppo spontaneo, etico e diffuso. Per Roverato, si tratta, però, di una ricostruzione ideologica, utile a dare senso politico e identitario a un processo caotico e non pianificato.

Gavino Sabadin e la nascita della retorica del “Veneto virtuoso”

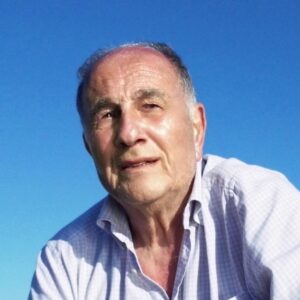

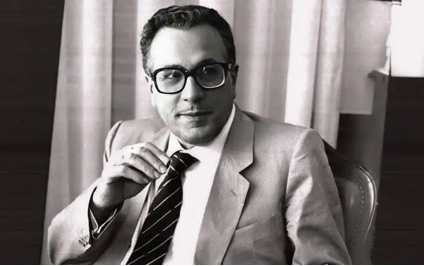

Roverato individua le origini di questa costruzione simbolica nella figura di Gavino Sabadin (1890-1980), dirigente democristiano e intellettuale cattolico attivo negli anni Cinquanta. Fu lui, Sabadin, a promuovere l’idea che il Veneto dovesse essere trattato come una “regione depressa”, simile al Mezzogiorno, bisognosa di interventi straordinari da parte dello Stato.

Per sostenere tale richiesta, egli rappresentò il Veneto come povero ma moralmente superiore: un territorio segnato dall’arretratezza agricola, ma abitato da un popolo mite, laborioso e capace di sacrificio.

Roverato interpreta questa visione come paternalistica e conservatrice. Presentare i veneti come un popolo semplice e disciplinato serviva a scoraggiare il conflitto sociale e a legittimare la guida morale e politica della DC. Perfino la proposta di una “CasMez del Nord-Est”, proposta avanzata sempre da Sabadin, rientrava in questa logica di dipendenza assistenziale.

(Gavino Sabadin, sindaco popolare di Cittadella prima del fascismo; segretario regionale della Democrazia Cristiana durante la Resistenza; prefetto della Liberazione a Padova)

Le politiche per le “aree depresse” e la crescita disordinata

La legislazione del 1957 sulle “aree economicamente depresse” del Centro-Nord diede concreta applicazione a questa visione. I comuni classificati come tali potevano offrire agevolazioni fiscali e finanziarie alle imprese. Il Veneto sfruttò più di ogni altra regione queste opportunità, al punto che l’84% del suo territorio rientrò nella categoria agevolata.

Dietro questa apparente efficienza si nascondeva, secondo Roverato, una logica clientelare e frammentaria. I comuni a guida democristiana si misero a competere tra loro per attrarre aziende, spesso manipolando i criteri di classificazione. Gli incentivi favorirono la nascita di imprese effimere, aperte solo per ottenere benefici fiscali. Ne derivò una industrializzazione disordinata, priva di coordinamento regionale.

Da questo contesto nacque il celebre slogan “una fabbrica per ogni campanile”, divenuto simbolo del modello veneto. Ma, per Roverato, esso non esprimeva una strategia consapevole di sviluppo diffuso, bensì la sommatoria di iniziative locali, sostenute da reti di consenso e da un’alleanza tra clero, amministratori e imprenditori.

Il boom economico e la costruzione del mito

Negli anni Sessanta e Settanta il Veneto conobbe un boom industriale senza precedenti. Gli ex emigranti investirono i risparmi nelle prime officine familiari; lo Stato garantì infrastrutture e istruzione; la domanda interna ed europea crebbe rapidamente. Si formarono così i distretti produttivi nei settori del tessile, del mobile, delle calzature e della meccanica leggera e il travaso di occupati dall’agricoltura all’industria fu “il segno di un’aspirazione di massa a lasciarsi alle spalle un destino ben noto di miseria, precarietà ed emigrazione, accettando anche i costi della condizione di salariati” (A, Casellato-G. Zazzara, Lavoro e culture sindacali nel Veneto, 2015).

In questa fase la piccola impresa divenne simbolo di un capitalismo “dal volto umano”, fondato sulla famiglia e sul lavoro. I media e la politica interpretarono questo successo come la prova del “miracolo veneto”: una regione che si era risollevata grazie all’iniziativa individuale e alla virtù collettiva.

Roverato, tuttavia, invita a guardare dietro la facciata: lo sviluppo si basò su bassi salari, lavoro familiare non retribuito, sfruttamento femminile e giovanile, scarsa innovazione tecnologica e assenza di pianificazione e il mito del modello servì, secondo lo storico, a mascherare le contraddizioni sociali e a trasformare un successo economico contingente in un racconto edificante sulla moralità e sull’efficienza dei veneti.

La lettura alternativa: il modello veneto come sviluppo dal basso

Negli stessi anni, una parte della ricerca sociologica e territoriale sviluppò una lettura radicalmente opposta. Gli studi promossi dall’IRES Veneto (Istituto di ricerche economiche e sociali, nato nel 1981 come emanazione della CGIL regionale) e dalla Fondazione Corazzin (costituita nel 1979 dalla Cisl veneta) negli anni Settanta e Ottanta analizzarono la realtà produttiva regionale alla luce della teoria dei “distretti industriali” e della “Terza Italia”, riconoscendo quello veneto come un modo moderno di organizzazione capitalistica (la “Terza Italia”, espressione coniata negli anni ’70 da Arnaldo Bagnasco, identifica l’Italia centrale e nord-orientale, caratterizzate da uno sviluppo basato su piccole e medie imprese, cooperative e un diffuso policentrismo, diverso dall’Italia delle grandi industrie del “Triangolo Industriale” del Nord-Ovest) e dall’Italia prevalentemente agricola del Sud). In questa prospettiva, il Veneto — insieme a regioni come Emilia-Romagna e Toscana — rappresentava una nuova forma di capitalismo locale, caratterizzato da: una rete fitta di piccole e medie imprese interconnesse; un forte radicamento territoriale; la collaborazione tra istituzioni, famiglie e associazioni; un’elevata capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. Il modello non sarebbe quindi un mito, ma una modernizzazione dal basso, un esempio di sviluppo endogeno fondato sul capitale sociale, sulla fiducia reciproca e sulla cultura del lavoro.

Gli studiosi di questa corrente, come Carlo Trigilia, sottolineano che la forza del sistema non deriva dalla pianificazione pubblica, ma dalla cooperazione spontanea tra attori locali. La tradizione cattolica e la struttura familiare, lungi dall’essere freni, costituirebbero invece un patrimonio di solidarietà e di senso comunitario che riduce i costi di transazione e favorisce la collaborazione tra imprese. Questa interpretazione trasforma ciò che per Roverato era segno di arretratezza – la confusione tra lavoro e famiglia – in un vantaggio competitivo: il legame comunitario diventa risorsa produttiva.

La Democrazia Cristiana come “imprenditore politico”

Anche il ruolo della Democrazia Cristiana assume significati opposti nelle due letture.

Roverato la considera l’artefice del mito, un partito che, attraverso la retorica della moralità e il controllo delle risorse pubbliche, consolidò la propria egemonia sulle comunità locali. La DC avrebbe, cioè, agito come “partito-società” in grado di assorbire ogni domanda sociale e neutralizzarne i conflitti.

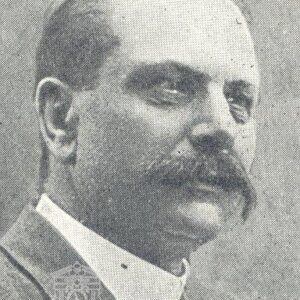

Gli studiosi del modello, invece, vedono nella DC un imprenditore politico territoriale, capace di organizzare e canalizzare le energie locali. Figure come Toni Bisaglia (1929-1984) vengono interpretate come esempi di leadership diffusa, in grado di mediare tra Stato e territorio e di favorire l’emergere di un capitalismo locale. La stessa formula “una fabbrica per campanile” diventa la metafora di un equilibrio tra sviluppo e radicamento, tra impresa e comunità.

Va anche ricordato che alle prime elezioni regionali (1970) “la DC ottiene oltre il 50% dei voti, staccando di gran misura le sinistre. Primo presidente della Giunta regionale è l’ingegnere veronese Angelo Tomelleri, fedele bisagliano, che rimarrà in carica per un decennio, guadagnandosi il soprannome di ‘doge’. Il nuovo ente offre alla DC veneta un formidabile strumento di consolidamento del consenso, non solo attraverso una calibrata scelta degli assessori in rappresentanza dei territori, ma anche tramite l’intervento diretto nelle crisi aziendali e nei conflitti di lavoro” (A. Casellato e G. Zazzara, Lavoro e culture sindacali nel Veneto, 2015).

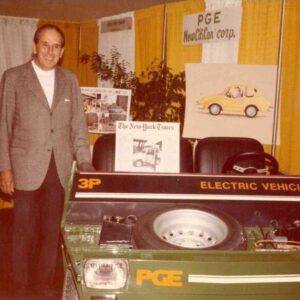

(Toni Bisaglia, leader doroteo, figlio di un ferroviere rodigino, in un’intervista a Ilvo Diamanti del 1988, si definì “imprenditore politico territoriale”)

La crisi del modello e la sua eredità simbolica

Con la globalizzazione e la concorrenza dei Paesi emergenti, dagli anni Ottanta in poi le fragilità del sistema veneto diventano evidenti. Le produzioni a basso contenuto tecnologico entrano in crisi; molte imprese chiudono o delocalizzano; il territorio subisce inquinamento, cementificazione e perdita di coesione sociale. Per Roverato, questa crisi conferma la natura illusoria del modello: ciò che era stato celebrato come virtù si rivela limite e la frammentazione, l’assenza di innovazione e la dipendenza da reti clientelari impediscono un salto di qualità. Per la visione opposta, invece, la crisi non nega il modello ma lo trasforma: molte imprese si ristrutturano, altre si aggregano o si internazionalizzano, segno della capacità di adattamento che da sempre caratterizza il territorio.

Sul piano simbolico, il mito del modello sopravvive e si ricicla politicamente. Negli anni Novanta, la Lega Nord lo reinterpreta in chiave autonomista: il Veneto laborioso contro lo Stato inefficiente. La retorica della virtù produttiva diventa così un potente strumento di identità politica, anche in assenza di una realtà economica corrispondente (e la Lega Nord diventerà elettoralmente il primo partito operaio, e non soltanto in Veneto).

Mito, identità e politica

Per Roverato, la persistenza del mito del modello veneto dimostra che esso è prima di tutto un costrutto culturale. Esso racconta ai veneti una storia di riscatto morale e di autosufficienza, nascondendo le contraddizioni sociali e le dipendenze politiche. È un “mito necessario”, utile a dare coerenza a un percorso frammentato. Gli studiosi della “Terza Italia”, pur riconoscendo la dimensione simbolica, non la considerano un’illusione, ma un fattore reale di sviluppo. Le narrazioni collettive, sostengono, possono avere effetti concreti: rafforzano la fiducia, motivano l’impegno, consolidano le reti di cooperazione. In questo senso, il mito del Veneto laborioso non è soltanto retorica, ma parte integrante di una cultura produttiva.

Un modello ambivalente

Il confronto tra le due letture mostra che il “modello veneto” è insieme mito e realtà. Roverato ha il merito di aver smontato la retorica autocelebrativa, ricordando che la crescita veneta non fu pianificata né priva di contraddizioni. La sua analisi mette in luce il ruolo della DC, le ambiguità del paternalismo cattolico e la fragilità di uno sviluppo basato sul sacrificio privato più che sulla politica pubblica. D’altra parte, la visione sociologica coglie aspetti che la critica di Roverato tende a sottovalutare: la capacità di autorganizzazione delle comunità locali, la densità delle reti sociali, la forza della cultura del lavoro come risorsa economica. Il “modello veneto” non fu un piano, ma un ordine spontaneo, frutto di valori condivisi, adattabilità e solidarietà territoriale.

In definitiva, il Veneto del dopoguerra rappresenta un caso unico di modernizzazione comunitaria: un sistema che ha saputo crescere senza fratture radicali. Il “modello” è dunque duplice: reale nei risultati materiali, mitico nella rappresentazione simbolica. La sua eredità sopravvive ancora oggi, come immaginario identitario e come monito sulle ambiguità di uno sviluppo che, nel suo successo, ha nascosto le proprie ombre.

(Il Gazzettino, articolo del 25 aprile 1962 in cui Limena si propone come “la Sesto San Giovanni del Veneto”)