L’Intelligenza Artificiale e le macchine nella letteratura: profezie del presente

Sulla Domenica del Sole 24ore dell’11 maggio scorso, lo scrittore Giuseppe Lupo riferisce uno “scherzo” che gli ha fatto l’intelligenza artificiale con la scheda critica del suo ultimo romanzo apparsa sul video di Youtube “nella quale la trama raccontata non ha nulla a che vedere con quella da lui scritta”, Insomma una AI evidentemente male informata da “fonti strampalate arrivate in suo possesso senza un criterio di verità”, davanti alla quale l’autore non sa nemmeno lui “fino a che punto c’è da ridere o da preoccuparsi”.

Poi però capisce che non è tanto questione del suo romanzo, che comunque resta frainteso e falsificato – cosa di cui nessuno si accorgerebbe a meno di andarlo a leggere; ma è questione della verità. Perché in casi come questo “il racconto di una cosa ha un effetto talmente pervasivo da prevalere sulla cosa in sé” e la realtà viene sostituita senza che sia possibile né chiederne conto a qualcuno né cancellare la sostituzione dalla rete, dato che “il digitale assicura durata alla inconsistenza fisica”.

E allora sorge la domanda: “di quale racconto avere fiducia se basta così poco per adulterarne i contenuti?”. E trasferendo questa domanda dalle opere letterarie ai documenti e alle fonti storiche: se la tecnica offre così facilmente strumenti per modificarli e falsificarli, senza responsabilità e senza che nessuno se ne debba accorgere, anche la Storia che su essi si basa resta definitivamente compromessa. E che mondo è, come può guardare al futuro quello che così facilmente può ingannarsi sul proprio passato e anche sul presente?

Scrive Marcello Veneziani (su LaVerità del 31 gennaio 2025) che “l’intelligenza artificiale senza freni sostituirà prima l’uomo e poi il divino”. Previsione sintetica quanto catastrofica, davanti alla quale viene spontanea un’altra domanda: ma nessuno ci ha mai pensato, nessuno se n’era accorto prima? Certo che ci avevano pensato e se ne erano accorti…

LE MACCHINE NELLA LETTERATURA

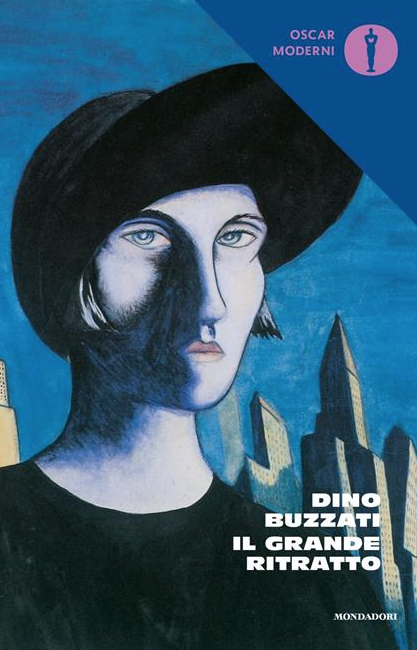

A parte gli “addetti ai lavori”, che sanno tutto, ma, ovviamente, non fanno sapere nulla, per molti decenni cinema, televisione e perfino uno specifico genere letterario ci hanno offerto, sotto il tranquillizzante titolo di fantascienza, un’ampia rappresentazione di quello che sarebbe successo. A onor del vero, la letteratura era stata anche più esplicita: ma quando mai viene presa sul serio la letteratura? Così sembrò soltanto un po’ cervellotico e farraginoso, invece che profetico, Il grande ritratto, il romanzo di Dino Buzzati dove uno scienziato, dopo essere riuscito a trasferire in un enorme robot l’anima della moglie morta, lo distrugge con le sue mani quando si rende conto di tutto il male che può fare.

Qualche decennio prima Luigi Pirandello, mentre D’Annunzio si inebriava della bellezza delle sue macchine volanti, ne mette una fotografica in mano a Serafino Gubbio, il quale peraltro si aspetta che molto presto della sua mano non ci sarà più bisogno perché la macchinetta girerà da sé: “Ma che cosa poi farà l’uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé, questo, caro signore, resta ancora da vedere… è per forza il trionfo della stupidità, dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti, per forza, i nostri padroni…”. È più o meno quello che intende Martin Heidegger quando, in termini arduamente filosofici e ormai chiaramente profetici, parla di “uomo incatenato alla tecnica”. Ma già nell’Ottocento, il secolo più fiduciosamente e ingenuamente aperto alle “magnifiche sorti e progressive” dell’umanità, c’è qualcuno che avanza previsioni negative. E non penso tanto ai luddisti, gli operai seguaci di John Ludd, che distruggono le macchine nel timore, a lunga scadenza rivelatosi ben fondato, che tolgano loro il lavoro, quanto piuttosto a Samuel Butler, il quale nel suo romanzo Nowhere, sia pure sotto metafora, decisamente invita a bloccare il processo tecnico-scientifico e la relativa produzione delle macchine prima che da mezzi e servi dell’uomo ne diventino (l’evoluzionismo di Darwin insegna) i padroni.

Risalendo il XIX secolo fino alle Operette morali di Giacomo Leopardi (1824) se ne trova una nella quale l’Accademia dei Sillografi, dopo aver constatato che “ormai non gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita”, propone tre ricchi premi per i prevedibili inventori di altrettante macchine; la prima che faccia “le parti e la persone di un amico”; la seconda “vuol essere un uomo artificiale a vapore”; la terza “disposta a fare gli uffici di una donna”. Come non pensare subito ai nostri robot?

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ma i robot sono pezzi d’antiquariato al confronto della intelligenza artificiale, davanti ai cui impressionanti progressi, ormai sotto gli occhi di tutti, si diffonde sempre più la preoccupazione specifica, ma anche generica, per il sopravvento che la tecnica sta prendendo, spesso in modo determinante, su tutti glia altri aspetti della vita umana. Al di là della trionfalistica celebrazione di tanti miglioramenti e benefici, comincia ad affacciarsi una domanda – ma dove ci sta portando? dove andremo a finire? – che in libreria e dalle pagine culturali di giornali e riviste ci assedia con crescente insistenza e amplificazione. Anche soltanto nei pochi mesi dell’inverno scorso, fra il ’24 e il ’25 i titoli e le citazioni non si contano. Tanto per ricordarne qualcuno:

Coscienza artificiale. Come le macchine pensano e trasformano l’esperienza umana di C. Perilli; Noi e la macchina, dove P. Benanti e S. Maffettone si preoccupano di “difendere l’essere umano e i suoi spazi di scelta dalla invasione progressiva di macchine pensanti”; L’algoritmo della vita di V. Paglia, che riprende gli argomenti etico-religiosi di papa Francesco, mentre in Ecologia spaziale P. Caraveo considera gli “impatti negativi” della tecnologia a livello ecologico… Senza contare le istituzioni e autorità che, finalmente allarmate, cercano di “tappare qualche buco” nel suo uso sfrenato – per esempio a livello scolastico.

Insomma da troppe parti di diverso colore ideologico e politico si sente ripetere che, oltre tutti gli innegabili vantaggi, i grandi – inarrestabili? – progressi della tecnica rappresentano anche una minaccia e un pericolo, per rispondere, come si è fatto in passato, con una ironica scrollata di spalle o una assoluta professione di fede nella scienza. Nel senso di drammatica incertezza e impotenza che ne deriva, vien fatto di chiedersi come sia stato possibile arrivare – e non in seguito a un periodo di decadenza e di crisi, ma lungo il percorso ininterrotto di un continuo strabiliante progresso – a questo rivoluzionario dominio della macchina sull’uomo. Vuol dire allora che strada facendo c’era stato un inciampo, un poco visibile Rubicone che è stato spensieratamente passato, determinando, nell’apparente continuità, uno scarto, un’anomalia segreta, una infiltrazione di imprevedibili effetti.

Ma a che punto sia avvenuto questo scarto e l’infiltrazione velenosa abbia cominciato a circolare, da quale momento la evidente evoluzione tecnico-scientifica abbia cominciato a produrre dentro di sé questa involuzione umana, è difficile dire. Galileo Galilei, come tutti sanno, è figlio del Rinascimento e padre della scienza moderna: eppure fece rientrare le sue scoperte nel contesto di una metafisica teologica e finì per sottomettersi al giudizio della Chiesa. Forse perché era meno coraggioso di Giordano Bruno? O forse perché era più intelligente degli Illuministi e si rendeva conto della necessità di porre dei limiti, conservare una sponda, trascendente in questo caso, a un percorso che altrimenti non si poteva sapere dove sarebbe andato a finire? Del resto anche Cartesio ha avuto bisogno del suo divino Orologiaio e Kant del noumeno… Mentre gli Illuministi inglesi col loro esasperato empirismo e quelli francesi con la loro Rivoluzione hanno abbattuto ogni limite eliminando il concetto stesso di metafisica…

Stiamo forse cercando un colpevole? Sembrerebbe quasi. Del resto, è quello che succede quando non si riesce a trovare un rimedio.