Alfredo De Polzer e il suo tempo: vicino a lui, un gruppo di personalità eccezionali

Il ricordo di una figlia permette di ridare memoria, tra le frequentazioni del padre, ad alcune figure di grande rilievo umano, storico e intellettuale

Non sappiamo mai tutto dei nostri genitori, come del resto neanche loro di noi. quando poi si appartiene ad una gente schiva, dove i meriti vengono sì riconosciuti, ma con dignitosa moderazione, la completezza del quadro pudicamente sfuma.

Per quanto amavo mio padre, quello che sapevo bastava per un’ammirazione sconfinata; ma l’ambito in cui “vedevamo” spaziare il suo nome restava a misura di bambino. La cosa più internazionale era l’invito a visitare l’Unione Sovietica, giunto dopo la pubblicazione di un suo lavoro sulla popolazione del Delta padano: ma lui l’aveva rifiutato, perché “loro mi farebbero visitare le fabbriche, ma quelle so che vanno bene, io vorrei vedere le campagne, e quelle non me le farebbero vedere”.

Oggi, che indago da fuori lo svolgersi della sua vita, mi sento come in un altro universo, ovviamente più grande di quanto sapessi immaginare allora, ma più grande anche, e più profondo e ricco d’anima, di questo nostro universo frammentato da presunzioni ed egoismi, che oggi si affrontano nell’assenza di principi, con occhi miopi e cuore feroce.

Cerco i suoi amici. Per primi mi vengono i nomi dei grandi Concetto Marchesi e Norberto Bobbio, fondamentali nella sua formazione politica, ma oggetto probabilmente più di deferenza che di confidenza da amicizia normale.

Peraltro, ho due domande: a chi era amico, e di chi?

A chi? La sua disposizione d’animo era istintivamente aperta e positiva, senza preclusioni, ma qualcuno era certamente speciale. Più di tutti, credo, i suoi lavoratori della terra, con cui era un dare e ricevere rispetto ed empatia, e condividere la forza per un futuro migliore. Le persone che venivano da lui come Presidente della provincia con le loro difficoltà e i loro problemi, che non sempre era possibile risolvere: “Ma non ho mai congedato nessuno senza dare, se altro non potevo, almeno incoraggiamento e solidarietà”. Poi, a chi altro era amico? di tutti i giusti, di ogni colore.

E di chi era amico? Certamente di tutti i compagni di cammino nello studio, ricerca, insegnamento, dagli studenti ai Maestri: ma se cerco un Amico, quello che condivide oltre all’affetto e la stima anche le confidenze, le profondità della vita, le gioie senza parole, allora ho solo un nome nella memoria, Paolo.

Paolo Fortunati, e qui entriamo nell’alta nobiltà della Statistica italiana di tutto il 1900 e oltre. Fortunati, il più giovane (1906) si laurea a Padova con una tesi in Demografia, sotto la direzione di Gaetano Pietra (1879), il Maestro, laureato in matematica, docente di statistica, attivo negli atenei di Padova Ferrara e Udine, in Canada e negli Stati Uniti, e di Corrado Gini (1884), genio riconosciuto a livello mondiale, che per precocità di ingegno e di risultati prevale in importanza nel gruppo statistico padovano. Avremo ancora molto da dire di lui.

Dunque Fortunati si laurea in giurisprudenza a Padova a 21 anni nel 1927, nel ’28 è Assistente a Padova, nel ’30 a Ferrara, nel ’33 a 27 anni acquisisce la libera docenza. Quattro anni a Palermo, nel ’40 è a Bologna e fonda l’Istituto di Statistica, ne promuove il Centro Meccanografico e il primo elaboratore elettronico Gamma ET. Incarichi di grande responsabilità dovunque, senatore per 24 anni… Non si finisce mai.

Torniamo all’amicizia. Alfredo De Polzer arriva più tardi nel gruppo: porta in dote la sua laurea viennese in Scienze Agrarie e la conoscenza concreta della vita dell’agricoltore, che nei progetti di politica sociale gli permette di usare, oltre al rigore scientifico, anche una personale empatica verifica delle idee. Solo più avanti si laurea a Padova in scienze Sociali. Con Paolo si conoscono prima degli anni ’30, nel 1934 si pubblica il primo lavoro a nome di entrambi: “Statistica ai fini corporativi dell’agricoltura”. La collaborazione è continua, nonostante il variare delle sedi di insegnamento dei vari componenti del gruppo, Padova, Ferrara, Palermo, Bologna; e il campo si allarga via via, grazie ad una nutrita corrispondenza con altri studiosi di valore.

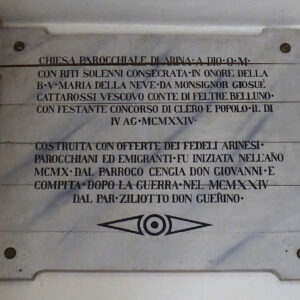

Il grande lavoro di questo manipolo di cervelli era sviluppare, perfezionare e affinare la metodologia dello studio statistico, che proprio a Padova era nata, qualche generazione fa … ad opera di un grande. Dal 1592 al 1610 Galileo Galilei insegnava matematica a Padova, seguito passo passo (fisicamente, dicono) dai suoi molti studenti anche per le vie della città, perché la prima parola della filosofia scientifica del Maestro era osservazione: Osservazione sperimentazione formulazione di ipotesi verificabili con dati. Queste sono esattamente le basi della Statistica moderna: anche se Galileo non le ha dato il nome, è lui il padre.

Una cosa mi colpisce molto, in questo gruppo: la capacità di separare completamente il rigore dello studio dalla passione politica, che pure era forte e determinante nella vita di ciascuno di loro. Erano un democristiano, Pietra, figlio di un Maggiore dei Carabinieri che aveva combattuto nelle guerre di indipendenza, e di una scrittrice e poetessa; due comunisti, Fortunati e De Polzer, che troveranno nella Resistenza attiva ai soprusi del fascismo il culmine del loro appagamento morale; un fascista, Gini.

Corrado Gini era indiscutibilmente un genio. Giovanissimo studia legge ma si laurea in matematica a 20 anni, con la tesi “Il sesso dal punto di vista statistico; le leggi della produzione dei sessi” I semi dell’eugenetica sono già presenti. Nella sua vita insegna Diritto costituzionale, Biografia, Demografia, Economia politica, Sociologia e Statistica.

Nel 1912, a 28 anni, determina un indicatore statistico che col nome di Coefficiente di Gini è tuttora applicato in tutto il mondo nello studio delle diseguaglianze (per esempio la distribuzione della ricchezza in una società). Questa invenzione ed altri studi gli danno un enorme prestigio, diventa uno stretto collaboratore di Mussolini, consulente nelle politiche demografiche. Nel 1926 gli viene affidata la direzione dell’Istituto Centrale di Statistica, che diventerà l’ISTAT.

Un ottimo lavoro scientifico, naturalmente, anche se il tarlo dell’eugenetica lavora. Ma più lavorano gli interpreti delle sue idee, che vengono estese e forzate a rappresentare le scelte tragiche dell’eugenetica nazista. In realtà i suoi sono lavori statistici rivolti più alle tecniche di selezione in botanica e nell’allevamento, e lui non si esprime mai pubblicamente a favore di un’ eugenetica applicata agli esseri umani; ma il quadro non è chiaro, perché comunque la sua figura è la più importante in Italia in questo campo.

Il giudizio rimane sospeso. Ma senza dubbio Gini rimane sempre una persona moralmente integra. Dopo la fine della guerra perde cattedra e incarichi e viene processato, ma assolto dalle accuse più gravi, ne esce con una condanna lieve per apologia di fascismo: gli viene riconosciuto il prevalere in lui dello scienziato sull’uomo politico, e l’eccelso valore del suo genio. Riavrà la cattedra l’onore e gli spazi per lavorare ancora, rimarrà Presidente della Società Italiana di Statistica per tutta la vita, fino al 1965. Come persona è descritto come uno strano miscuglio di aggressività e timidezza, rapporti con la gente ridotti all’essenziale; per gli studenti inavvicinabile, i collaboratori erano considerati (come da Karl Pearson, statistico, 1857-1836) “un esercito di industriosi robot, obbedienti magicamente ai cenni del Maestro”. Ecco, se parliamo di amici, proprio un amico no.

Amici invece, a tutta anima, sono certamente i compagni con cui condividono la stagione della Resistenza, che mio padre definiva “il periodo più forte, appassionante e appagante della mia vita” in cui aveva potuto agire a rischio reale della vita per la sua idea di giustizia. Compagni nel senso antico, non come definizione di area politica, tutt’altro. Il Gruppo Antonio Labriola, nato dal pensiero e dall’anima di Paolo Fortunati, si crea proprio dalla volontà di raccogliere forze di pensiero capaci di operare insieme per un fine condiviso, svincolate da obblighi di partito o costrizioni ideologiche (pensiero che oggi continuamente invoco…). È un gruppo clandestino di appoggio ideale e concreto alla lotta di Liberazione. Si trovano nomi importanti della società civile, oltre agli intellettuali delle università: sono economisti, uomini d’arte, medici, studiosi di discipline diverse: in rete si parla dei loro lavori, mai di orientamenti politici.

Tanti i collaboratori senza nomi altisonanti, tutti anima del Paese nuovo. Ma il pensiero non si ferma con la fine della guerra, continua invece a lavorare per il futuro della società italiana, indagando i motivi che possono spingere un popolo a scivolare sotto una dittatura: essenzialmente una povertà di pensiero critico. Poteva nascerne una seminagione di intelligenza e profondità, ma purtroppo con l’affievolirsi dello slancio che aveva portato al successo, ritornano le gelosie di pensiero e le lotte miopi di partito: le cose buone non devono essere fatte dagli altri o con gli altri, meglio niente. Quel movimento di pensiero, che – con altri – ha saputo costruire quel gioiello che è la Costituzione italiana, è considerato una illuminata anomalia anche nel mondo del comunismo internazionale, troppo accentratore per consentire una così assoluta autonomia di pensiero.

Si spegne intorno al 1950 la forza del Labriola. Ma è un’eredità che ci appartiene, e da 75 anni attende di essere onorata ancora. Può accadere, se gli uomini sapranno credere di nuovo all’intelligenza come madre di una Pace vera. La Storia sa ospitare i miracoli.