Le politiche per la casa a Padova negli anni ’70-’80 e la necessità di nuove iniziative oggi

Una tavola rotonda e uno studio che, riflettendo sul passato, possono offrire spunti per affrontare una delle attuali criticità sociali

Gianni Barbacetto nel suo libro inchiesta Contro Milano sottolinea che, diversamente da quanto si fa oggi, nell’Italia democristiana si costruivano interi quartieri di case popolari. Negli anni ‘80 ne venivano ancora costruite in media diciottomila all’anno, ma negli anni ‘90 si scende già a diecimila e nel decennio 2000-2010 a poco più di cinquemila. Oggi di fatto non se ne costruiscono più. Il fenomeno cui si assiste è, semmai, quello della gentrizzazione, riguardante non solo Milano, oggetto dell’indagine di Barbacetto, ma anche aree metropolitane come quella padovana. Il termine sta ad indicare la trasformazione di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio per soli super ricchi, cui non potranno accedere neanche i ceti medi, con conseguente cambiamento della composizione sociale e dei prezzi abitativi. Tra l’altro, fruendo di accordi di programma e piani integrati che non sono altro, dice sempre Barbacetto, che “diavolerie urbanistiche che consentono di costruire più del previsto”, si è arrivati al punto che a Milano in 10 anni i prezzi delle case sono aumentati del 40% per l’acquisto e del 43% per l’affitto, a fronte di salari cresciuti solo del 5,4%.

C’è quindi una questione casa che anche oggi si impone, in termini nuovi rispetto al passato, ma con la medesima urgenza.

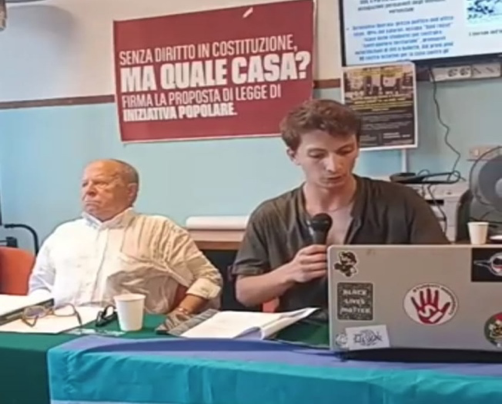

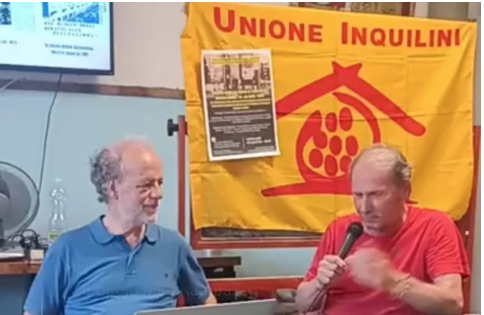

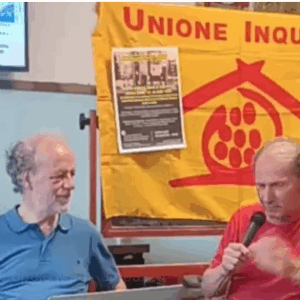

La tavola rotonda organizzata recentemente a Padova presso la Casa del Popolo Meri Rampazzo ha voluto ripercorrere le tappe della lotta per la casa in città a partire dalla tesi di laurea in storia di Alessandro Menon dal titolo: Lotte per la casa a Padova negli anni ’70 -80 del ‘900, che ha visto intervenire proprio i protagonisti dell’epoca: Cesare Ottolini dell’Unione Inquilini, Gianni Boetto di AdlCobas e Settimo Gottardo, assessore alla casa e poi sindaco di Padova.

La ricerca di Menon (ben 243 pagine, consultabile online) si addentra innanzitutto nelle problematiche abitative dell’Italia del secondo dopoguerra, sottolineando che tra le riforme promosse dalla Democrazia Cristiana post ‘48 “si annovera di solito il Piano INA-Casa per lo sviluppo dell’edilizia popolare, provvedimento che verrà immediatamente ribattezzato dai giornalisti Piano Fanfani”, dal nome del ministro del Lavoro di allora che lo promosse, un piano volto a incrementare l’occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori”.

“Non tutti proletari, ma tutti proprietari”, fu lo slogan che lo accompagnò, al punto che in quel piano “la preferenza politica verso la proprietà privata fu talmente marcata che, delle circa 355.000 abitazioni costruite, quasi il 70% sono state concesse a riscatto agli assegnatari”.

Finita la guerra, la fame di case c’era, eccome! Basta solo pensare alla situazione di Padova che – scrive Menon- “durante tutto il biennio 1943-1945, venne sottoposta a pesanti bombardamenti dalle forze aeree alleate, al punto che dopo l’armistizio la città verrà riconosciuta tra quelle disastrate che necessitavano di interventi urgenti. Nel 1946, alla conta dei danni, in città risultavano distrutti 16.500 vani e altri 3.033 erano stati danneggiati dalle esplosioni. Le case rase al suolo erano 950, e altre 1400 risultavano danneggiate pesantemente. Altre stime parlano di almeno 1500 case distrutte, concentrate soprattutto nel quartiere Nord dell’Arcella; di certo nel 1945 furono molte migliaia i padovani che dovettero sperimentare condizioni abitative drammatiche”.

Ma è sugli anni ‘70-’80 che rivolge la sua particolare attenzione il lavoro di Menon, con interviste ai diretti interessati dell’epoca, oltre che con accurata ricerca documentale.

Per quanto riguarda le politiche abitative negli anni ‘70-’80, l’ex sindaco democristiano Settimo Gottardo nel suo intervento al dibattito fa presente che “la casa era sì una protesta politica, ma anche una profonda protesta sociale e una classe politica seria sa distinguere i due livelli, cercando di dare risposta alla protesta sociale. Questo si chiama riformismo. Io – sottolinea – da assessore alla casa assumo quel problema e ne faccio elemento di dibattito dentro la Dc, convincendo il mio partito a fare politiche sulla casa in città”. Ricorda che fino a tutti gli anni ‘60 il Comune aveva “lo strumento del piano regolatore per individuare le aree edificabili: chi aveva i soldi si faceva la casa! Dentro i piani regolatori si prevedevano anche piccoli scampoli di Peep (Piani per l’edilizia economica e pololare); alcuni scampoli di edilizia convenzionata, con i quali chi costruiva metteva le case in affitto per un certo numero di anni; e poi c’era la cosiddetta edilizia sovvenzionata per le cooperative. In ogni caso l’amministrazione pubblica rimaneva totalmente estranea, eccetto che per gli Iacp (Istituto autonomo case popolari). Quale fu allora la novità? Che il Comune di Padova decide di edificare case destinate a quella fetta di popolazione che rimaneva esclusa dalle opzioni precedenti. Inventiamo, io e altri assessori di grandi città, la questione delle ‘città ad alta tensione abitativa’ e costringiamo i ministri di allora (Nicolazzi, Prandini) a mettere a disposizione nei bilanci dello Stato risorse per la casa da assegnare ai comuni. Il comune diventa così protagonista nell’edilizia, cosa resasi possibile perché ci fu una combinazione tra protesta sociale e risposta politica. Risultato: in cinque anni il Comune di Padova riesce a costruire 2000 nuove abitazioni! Dopo di allora non ne è stata costruita nemmeno una!” Menon, nella sua tesi, ricorda altresì che le scelte politiche intraprese dalla giunta Gottardo “andavano nella direzione di dare risposte articolate al problema sociale della casa, senza troppi riguardi per le correttezze procedurali e le formalità burocratiche: l’accordo tra inquilini della Case Minime e Comune per la messa in regola degli occupanti è siglato a penna su un semplice foglio di carta”. “In ogni caso” scrive sempre Menon “l’interlocuzione tra Unione Inquilini, Sunia e amministrazione Gottardo fu e rimase piuttosto positiva. D’altronde, il nuovo sindaco aveva piena consapevolezza che una buona gestione del tema casa poteva essere estremamente vantaggioso a livello di ritorno politico. In due sensi: quello di togliere terreno alle frange della contestazione politica più conflittuale e antagonistica, e quello di garantirsi le simpatie dell’elettorato”.

Pensando alla questione immigrazione, non ha senso – sostiene ancora Gottardo durante il dibattito – la politica fatta solo dello slogan del ‘prima questo, prima quello’. Anche perché “a tutto ciò va aggiunta, fatto altrettanto grave, la mancanza di mobilità sociale, che ha riflessi anche sulla casa e che non è solo un problema di costi. E inoltre va considerato quello della ‘miscela sociale’, evitando cioè di creare quartieri monoreddito, popolari, di fatto quartieri ghetto”.

C’è bisogno di nuove case oggi a Padova? No!, risponde deciso Gottardo, “perchè a Padova ci sono 17.000 abitazioni vuote e bisogna, semmai, trovare percorsi politico-amministrativi per rimettere in gioco questi alloggi, come sta facendo, per esempio, il Comune di Torino, che garantisce sia l’affitto ai privati sia la mobilità dentro gli alloggi”.

Anche Gianni Boetto fa presente che la Dc sapeva affrontare i conflitti. “Le occupazioni di casa di quegli anni hanno trovato sanatorie, perché il bisogno sociale di case trovava risposte nelle politiche sociali. Oggi invece non c’è una politica sulla casa e nonostante gli alloggi vuoti si continua a costruire, in una situazione in cui la percentuale di reddito che va alla casa è del 40-50%, con stipendi bloccati da anni, e con i ceti popolari che vengono espulsi dai centri e costretti a trasferirsi nelle periferie”. Boetto ricorda le occupazioni degli anni ‘90 a Padova (del Configliacchi, dell’Hotel Paradiso, di via Tommaseo, di via Rezzonico) e ricorda anche “i box schifosi dati ai migranti come risposta al problema alloggio, fatto da una amministrazione di centro-sinistra”.

Nel suo intervento, invece, Cesare Ottolini fa presente, per indicare quanto fosse “caldo” allora il tema casa, che sulla questione abitativa il sindaco Luigi Merlin, che aveva fatto intervenire la polizia in consiglio comunale perché gli scranni dei consiglieri erano stati occupati per protesta dai residenti delle Case Minime, case considerate invivibili, fu costretto a dimettersi nell’aprile del 1980. L’obiettivo allora per gli inquilini era di rimanere in città, senza essere costretti a trasferirsi nei comuni limitrofi. Per Ottolini, a distanza di 45 anni, la battaglia per la casa è ancora attuale, anche con amministrazioni di centro-sinistra, che tende a considerare “la questione ancora in termini di assistenza, non di diritto”.

Per restare nell’attualità e nelle scelte politiche fatte non lontano da noi, sempre nel libro di Barbacetto, citato all’inizio, si fa presente che la città di Vienna, al primo posto per vivibilità tra le metropoli europee, è il più grande proprietario di case in Europa (circa il 60 per cento della popolazione vive infatti in alloggi sociali di alta qualità, comprese famiglie della classe media e giovani professionisti); e che a Monaco di Baviera, per riqualificare le aree dismesse, il 40 per cento delle abitazioni realizzate dal privato deve essere di edilizia sociale, destinata cioè ai ceti medi e medio-bassi, con priorità alle giovani coppie con figli.

(l’intero dibattito registrato in diretta il 25 giugno 2025 si può ascoltare in: https://www.facebook.com/sportellosocialegappadova/videos/1946255116132482)

Nelle foto: Settimo Gottardo e Alessandro Menon al dibattito sulle lotte per la casa a Padova negli anni ’70 -80 del ‘900; sotto, Cesare Ottolini e Gianni Boetto.