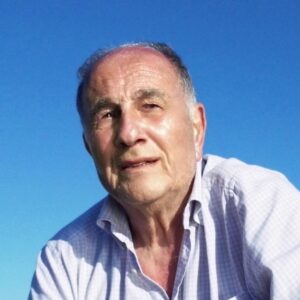

Giovanni Lugaresi, non solo Guareschi: l’umanità in mille incontri

Tra memoria e fede, il celebre giornalista e scrittore ripercorre la propria vita, in un omaggio alle molte persone che l’hanno accompagnata

Come di consueto, a cadenza annuale, per un po’ di amici, “antichi” e recenti (il loro numero è peraltro inesorabilmente in calo), propongo alcuni ricordi: taluni già noti per mie precedenti osservazioni (repetita juvant?), altri li ho lasciati sulla tastiera, per non ripetermi… un po’ troppo.

Ho scritto di getto, così senza un ordine preciso, sul filo della memoria, con ricordi che si accavallavano, cercando di fare sintesi il più possibile. Fatti di ieri e considerazioni del presente, cari amici, di un vecchio (vècc, alla romagnola, vecio alla veneta e nel linguaggio degli alpini) che ha sempre tenuto presente le parole dell’Apostolo delle genti:

“Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem, servavi”.

Vorrei poterle ripetere, queste parole di san Paolo, alla fine della mia ormai lunga esistenza “… perché si fa sera”.

“Non avrai altro Dio all’infuori di me” (1° Comandamento)

“A stare dalla parte dei perseguitati non si sbaglia mai” (Léon Bloy)

“Da giovani si può morire, ma da vecchi si deve morire” (p. Giuseppe Tamburrino O.S.B.)

“Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto” (Luca 24, 13-15)

Alla vigilia dei miei 84 anni [compiuti in aprile, n.d.r.], il pensiero della morte è ricorrente. Arriverà quando? Come? Mi affido al Signore: “fiat voluntas Tua”. Lo dico con piena coscienza, consapevole che, come ripeteva la mia mamma, “è Signor è véd, è Signor è pruvéd (chiedo scusa agli amici romagnoli se gli accenti sulle e sono sbagliati, ma è facile la comprensione: il Signore vede, il Signore provvede).

L’estrema fiducia della vecchia mamma in Dio era riassunta in questa espressione, che vado ripetendo anch’io, in una condizione di malanni fisici e neurologici che tanto mi pesano. So bene che la croce assegnatami è ben piccola rispetto a quella di tante persone che conosco, e non oso riferirmi poi a quella portata sulla via del Calvario da Nostro Signore Gesù Cristo. Ma quanto mi pesa, ancorché leggera, appunto, quanto mi pesa, a causa di un carattere fragile, a volte incapace di reagire – mentre penso che in gioventù così non era, rispetto a situazioni anche di carattere professionale nelle quali seppi tener duro, eccome!

La fede mi fa offrire questi dolori, queste sofferenze al Signore. Offrire: ecco, questo mi preme fare… Perché poi il Signore vede e il Signore provvede, appunto. Sull’altro piatto della bilancia avendo, per così dire, doni eccezionali: la presenza di una preziosa moglie, Lucia, dei due suoi (che sento tanto anche miei!) nipotini Flaminia e Giordano, in primis. E nell’evocare i discepoli sulla strada di Emmaus, aggiungo: “… anche la sera della mia vita” – che il Signore resti con me.

Sono arrivato a 84 anni e un mare di ricordi mi circonda. Familiari, amicali, professionali, in primis religiosi, con figure di sacerdoti e di frati, monaci, suore e monache molto importanti per me, cristiano imperfetto, peccatore, che comunque, nell’intera esistenza, non ha mai perso quello che oggi sembra accantonato, se non… sbianchettato a volte: il senso del peccato, cioè dell’offesa a Dio, in forma veniale o grave.

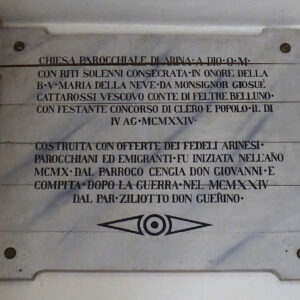

Figure di sacerdoti che non dimentico e per i quali prego: don Giuseppe Brasini, don Giovanni Buzzoni, don Giovanni Zanella, don Francesco Fuschini, scrittore al quale devo molto sotto diversi punti di vista, don Mario Mazzotti cultore di storia e archeologia ravennati, don Aurelio Padovani, il vescovo Angelo Rossini, principalmente, in quel di Ravenna – e non posso certamente trascurare don Luigi Quinche (pronuncia Chens), rettore di Santa Giustina, a lato del duomo, che mi insegnò a servire messa quando avevo 7 anni.

Ma altre figure sacerdotali spiccano nel ricordo. Il santo prete Angelo Lolli, fondatore dell’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù, formatore di coscienze cristiane, maestro della mia mamma, don Zalambani e don Solaroli, suoi successori, don Dradi, umanista e manzoniano, parroco di San Domenico, i fratelli Stefano e Ido Castagnoli, don Elvezio Tanasini, dalla voce tonante nelle invocazioni ai pellegrinaggi degli ammalati ai santuari mariani, don De Marchi, il grecista don Bendazzi, i due don Gino: Bartolucci organista di un valore pari alla modestia, e Minghetti, storico cappellano delle carceri di via Port’Aurea, nonché cappellano del Carmelo cittadino, don Benini, don Brandolini, don Renato Casadio, musicologo e studioso di filosofia, don Senni, il serafico don Spartaco Mannucci, e fra i più giovani, don Tramontani, don Salvatori; poi, il cappuccino padre Roberto da Casola Valsenio – che bel legame con il convento e la chiesa di questi frati da anni chiusi in una Ravenna sempre più priva di luoghi di culto!

Per Padova, don Fernando Pilli, musicologo e cappellano militare, don Alfredo Contran, don Claudio Bellinati, i francescani minori conventuali del Santo, dal rettore padre Enzo Poiana (che maturò la vocazione religiosa nel periodo della naja scarpona) a padre Giuseppe Ungaro, morto alla vigilia dei cent’anni, dal musicologo padre Pio Capponi all’umile e ricco di fede fra’ Luciano Forese sacrista, al quale resi testimonianza in ospedale a Montebelluna, pochi giorni prima del trapasso.

Passo poi a uno dei luoghi più amati della mia vita: l’abbazia benedettina di Praglia, frequentata fin dal 1971, con l’indimenticabile padre Ireneo Sisti, padre Giuseppe Tamburrino che mi sposò nel coretto dell’abbazia, padre Tiziano Sartori (alpino, prima di prendere i voti), padre Callisto, padre Paolo, tutti passati a miglior vita, come si suole dire – ma lì ho mantenuto una forte amicizia con dom Wladimiro, mio testimone di nozze.

Venendo all’ultima residenza nella Marca trevigiana, don Severo della chiesetta degli Oblati, quindi don Luigi Moncalero, don Pierpaolo Petrucci, don Enrico Doria della Fraternità Sacerdotale San Pio X (vulgo, lefebvriani). E a questo proposito, essendone rimasto alla larga per anni, devo chiarire.

Sia io sia mia moglie, stanchi di liturgie domenicali più che altro “narrazioni” che non ci davano il senso del sacro, lo spirito della santa messa: cioè della rinnovazione del sacrificio (in forma incruenta) della Croce (con il sacerdote in persona Christi), in tante chiese della nostra zona, prendemmo una decisione… ma non prima di avere chiesto, io, nella mia ignoranza sulla realtà della Fraternità San Pio X, a un frate della basilica di Sant’Antonio a Padova: faccio peccato se vado a messa dai lefebvriani? La risposta fu nettamente negativa, e quel frate non era uno sprovveduto, ergo… Correva l’anno 2017 e da allora, regolarmente, andiamo a messa al Priorato San Marco di Lanzago di Silea, una ventina di chilometri da casa nostra, e “… Hic manebimus optime”, per dirla con Tito Livio padovano: messa e direzione spirituale… come si deve!

Quanto agli ordini religiosi femminili, nella piccola storia della mia famiglia c’è madre Candida Resta delle Suore Francescane Ancelle di Maria a Quadalto, amica di gioventù della mia mamma che, incinta del mio fratello maggiore Giuseppe, trascorse un’estate nel convento del piccolo centro appenninico tosco-romagnolo – amicizia durata una vita – e poi madre Maria Pia del Carmelo di Ravenna, e suor Chiarina delle suore di Maria Bambina, attiva fra gli anni ’40 e ’50 del Novecento nel seminario della mia città.

Questa non è soltanto una lista di nomi di persone amiche, talune fraterne; ad ognuno potrei affiancare un episodio, un evento, un momento (o anche più episodi, eventi, momenti), per me significativo.

I ricordi sono una marea, come detto, belli e brutti, e ovviamente vado alla ricerca dei migliori, dei più significativi, anche se restano bene impressi quelli riguardanti il mio povero fratello Beppe (da noi, in Romagna, si diceva povero, citando il nome di un defunto). Anno 1944, sfollato con mamma, Beppe e nonna materna Nilda a San Potito di Lugo, divisi fortuitamente dal babbo, restato a Ravenna. Beppe, dieci anni, accusato da uno dei tedeschi (cattivo) che avevano in parte occupato la casa presa da noi in affitto, di avergli rubato un sigaro dalla cassetta militare. Pistola puntata alla tempia, il bambino negava – diceva il vero, e vane erano le insistenze della mamma sul fatto che Beppe non era bugiardo. Occorse l’intervento del “tedesco buono” per dissuadere il camerata dall’intento violento: in realtà, era stato un mio coetaneo che ci frequentava per giocare, a sottrarre quel maledetto sigaro e portarlo al suo babbo.

Un altro episodio ricorreva nelle narrazioni familiari del dopoguerra: nella stalla adiacente casa, adibita a rifugio, durante i terribili bombardamenti, mentre io incosciente imitavo i sibili e gli scoppi delle bombe, Beppe piangeva disperato: “non voglio morire senza vedere il mio babbo”- episodi, momenti che ancora inteneriscono questo vecio con una vita dietro le spalle, e lo rendono ben consapevole del “perché” l’amato fratello, poi, nella sua breve vita (morì improvvisamente all’età di 42 anni nel 1977), attraversò periodi di paure, apparentemente inspiegabili.

Accanto a questo un ulteriore, bellissimo ricordo, però questa volta citato altre volte.

Febbraio 1963: mio trasferimento da Siracusa (Bar, Battaglione addestramento reclute, Caserma Abela) a Udine (V Reggimento Genio, Caserma Spaccamela). La tradotta ferma a lungo alla stazione di Bologna. Non è ancora l’alba di una giornata nebbiosa (ah, la cara bruma padana, rivista, e amata perché ‘di casa’); abbassato il finestrino dello scompartimento, chiamo: Beppe, Beppe! Dall’oscurità appena fenduta da uno spiraglio di luce di un vicino lampione, lo vedo spuntare. Beppe era partito la sera prima alle 22 con l’ultimo accelerato da Ravenna per Bologna; aveva atteso nella sala di seconda classe e all’annuncio dell’arrivo della tradotta militare, eccolo sul marciapiede per incontrarmi, portarmi qualche genere alimentare, un po’ di soldi consegnatigli dal babbo, restare un po’ di minuti con me, quindi prendere il primo treno di ritorno nella nostra città per andare subito al lavoro (era impiegato all’Inam, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie). Una delle prove, questa, di un amore fraterno eloquente che non mi ha mai abbandonato, trovandomi profondamente commosso anche adesso.

Altri ricordi…

Fra quelli di carattere religioso, il sacramento della cresima conferitomi dal vescovo Rossini, prima della sua partenza per Amalfi, nel 1947 (seguito da un gruppetto di fedelissimi amici fra i quali il mio babbo Arnaldo, il ragionier Camillo Ghirardini e il sacrestano del duomo Guido Tebaldi, compaesano del Presule: San Biagio d’Argenta) nella cappella del Palazzo Arcivescovile di Ravenna, ricordo al quale si lega il matrimonio nella già accennata abbazia di Praglia e, nel lungo intermezzo, i pellegrinaggi con l’Unitalsi a Loreto e a Lourdes, quelli in auto con Lucia a Santiago di Compostela, da Padre Pio, senza trascurare la frequentazione della basilica del Santo e del santuario di Padre Leopoldo a Padova.

Sul piano umano, intellettuale e… sportivo, al di là dei forti affetti parentali, con le famiglie degli zii paterni e materni (Dina, Pasquale, Ido, Ida, Rosina di Castiglione di Cervia; Teresina, Natale, Giuliana, Ettore, Franco a Ravenna), ecco i ravennati Lalla Malagola, Walter Della Monica e la moglie Lina, Palino (al secolo, Pasquale) Mazzucca, campione di pallavolo con la Robur, punti di riferimento del cuore e della quotidianità pratica, finché sono rimasti vivi, poi nella mia memoria dei sentimenti, nonché attraverso i loro familiari: Franca, Pino; Monica, Rosario Mario, Francesca; Laura, Grazia, Piero…

Ma devo ritornare sulle vicende familiari, per un singolare “caso”. Negli anni Novanta, avendo sempre sentito ricordare dal babbo un suo cugino paterno (in secondo grado), illustrissimo neurologo, cattedratico nell’Alma Mater Studiorum, Elio Lugaresi, specialista delle malattie del sonno, mi misi in contatto (epistolare e telefonico) con lui – non avremmo mai avuto occasione di un incontro “di persona”. Io ero il figlio di Arnaldo, quindi suo cugino in terzo grado: parentela validissima. E’ stato un “caso” molto interessante, anche per la cordialità che il vecchio parente (1926-2015) mi dimostrò, anche con battute simpaticissime.

Per esempio, dopo aver letto il mio Anarchico il pensier… (fra libertari, preti, alpini e maestri, pubblicato da Neri Pozza Editore, ebbe a scrivermi, complimentandosi per i vari racconti, anche di carattere familiare, che gli erano piaciuti: “… certo che, noi romagnoli, per qualsiasi partito votiamo, siamo tutti comunque un po’ anarchici!”. Nel senso di libertari, non certo per i violenti attentati! Dopo la sua scomparsa, vagando su internet, scoprii l’indirizzo e i dati della figlia Alessandra, pure docente universitaria in quel di Bologna, e pure nella facoltà medica. Di quando in quando, un contatto via mail, un saluto, che per me rappresenta il mantenimento di una radice familiare sì, ma pure con la mia terra di Romagna, in particolare di Castiglione di Cervia…

Chiudo la lunga parentesi, e… procedo con altre figure ravennati e romagnole bene impresse nella mia mente: Guido Umberto Majoli cantore della nostra amatissima città, l’avvocato Massimo Stanghellini, Umberto Foschi, i presidi Vincieri, Benini, Orselli, i professori Baldini, Gulminelli, Isola, Binazzi Zattoni, Iole Zavaglia, Domenico Berardi, e poi l’umile (e grande) Antonio Fusconi, la “sentinella di Dante”, insieme a Manara Valgimigli e a monsignor Giovanni Mesini (come appaiono in una emblematica fotografia davanti al sacello che racchiude i resti mortali del Divino Poeta), i direttori della Banca Popolare (dove mio padre lavorò dal 1922 al 1966) Giuseppe Mazzoni, Paolo Serra (nonché taluni carissimi impiegati come Piròn Petrignani, Gianni Amadei, Minzoni, Gaddoni, la signorina Aurelia Buzzi), i librai Mario Lapucci marchigiano trapiantato a Ravenna, che condivise con mio cugino Ido e i giornalisti Nino Nutrizio, Chino Alessi, Beppe Pegolotti, la prigionia in India dal 1940 al 1947, Cicci e Angelo Longo, Marino Capacci, il professor Fantucci storico dell’arte, Ala ed Eda Pratella figlie del grande musicista Francesco Balilla, la famiglia di Giordano Mazzavillani, Emilio Molducci, Benito Venturi, Marcello Minghetti, Piero Monti, i fratelli Mario e Dino Pierpaoli, i miei compagni di classe alle elementari Carlo Signorini, mosaicista figlio d’arte, e Nino (al secolo, Saturno) Carnoli, tutti passati nel mondo dei più.

A questi si aggiungono non poche figure del Bar Byron, sotto “la Loggia del Laureato” (secondo la spiritosa definizione di Bruno Carnoli (detto “il grillo”), fra le quali Cecé (al secolo, Franco) Fabbri, l’ultimo “vitellone”, Nanni Savorelli, Eugenio Vistoli, Garzia (al secolo, Lelio Fiorentini), Giancarlo Donati, Mario Salvagiani, Gianni Abbondanza, Elios Andreini, il mio collega e primo caposervizio nella redazione ravennate del Resto del Carlino Vanni Ballestrazzi, Tino Dalla Valle, e poi altre figure a me care: Stelio Trapani, Francesco Stinchi, Aleardo Migliorini, Gino Strocchi, Mario Cottignola e Ferruccio Bassi della Rai, Stefano De Murtas, Gianni Dragoni, Graziano Pozzetto, interprete emblematico della romagnolità, seppur nato appena dopo il confine con San Biagio d’Argenta (come peraltro don Fuschini), e che ne è andato in fretta, dopo le festività natalizie per un male che non perdona; ancora, Umberto Campajola Ghirardini, che mi avviò al giornalismo, con il padre Camillo, Domenico Fiumana dell’Unità.

Fra i vivi, a parte le poche persone la cui amicizia viene da lontano e con le quali mantengo rapporti: Franco Gabici, Antonio Patuelli, Alfredo Cottignoli, Claudio Martinelli, già direttore e presidente della Banca Popolare, il collega Umberto Suprani, l’avvocato Daniele Bulgarelli, il ragionier Franco Casadio, alcune religiose dell’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù, in primis suor Virginia, il ricordo mi appare ugualmente vivo, sebbene non le incontri nelle mie, peraltro rare e rapide, visite a Ravenna: Giovanna Biasoli, Laura Belacchi, i fratelli Sansoni, Giovanni Romini, Alfio Longo, Giorgio Sarti, Arnaldo Grotti, quindi Neddo Cicognani e Renato Lombardi in quel di Cervia…

Fra gli sportivi, indimenticabili che non sono più fra noi, il grande Orfeo Montanari, reduce dalla prigionia negli Stati Uniti, dove non aveva fatto altro che allenarsi nella pallavolo (e i risultati si videro al suo rientro a Ravenna!), i mitici allenatori di pallavolo Angelo Costa, e di pallacanestro Mario (al secolo, Carlo Alberto) Lelli, Giorgio Baldazzi, Meo Bagioli, i fratelli Saragoni, Mario Ballardini, Rino Vannini (erede fra l’altro dell’omonimo negozio di barbiere del padre Cecco), Ciocia (al secolo Roberto) Tazzari, Pasquale e Dante Mazzucca, Carlo Casadio, e poi Lorenzetti, Baccarini, il calciatore (giù della Juventus) e commercialista Giorgio Bartolini, parmense trapiantato a Ravenna, sempre (giustamente) innamorato di Verdi, e alcune figure caratteristiche dell’ambiente della Sarom: il massaggiatore Tonino Rondoni, il tuttofare Fantoni (“paleta e coll de’ pè” – il che significava calciare di piatto e con il collo del piede), il professor Elio Marfoglia, anima della Società Atletica Femminile, Celso Minardi, i gemelli Gismondi del Pedale Ravennate, Renzo Zannoni, Evo Savini dell’Edera, Jader Bassi della Rinascita, gran signore!!!

Ricordo senza bisogno di fotografie anche tanti compagni di classe; delle elementari, oltre a Signorini e Carnoli, il dotto teologo, pittore e già “bambino prodigio” Giovanni Cavalcoli dell’Ordine dei Predicatori, Livio Stanghellini, Ottone Ghinassi, Franco Valvassori, Flavia Foschini, Piera Barbaglia, Francesca Marani, e poi delle medie e superiori, Paolo Ravaldini, Giancarlo Taroni, Bruno Casadio, Roberto Bruschi, nonché Roberto Bettoli (prematuramente scomparso) e Paolo Della Valle, dei quali ho trattato in altre mie memorie d’antan. Frequentazioni, anche di convivialità, da Fognano a Milano Marittima, al di fuori dell’Istituto tecnico Ginanni, portano i nomi di Rinaldo, Cesare, Gualberto.

Amicizie non scolastiche che tengo nel cuore, o che comunque volentieri ricordo, ancora: Augusto Benelli, Maria Teresa Tabanelli, Maria Antonietta Pasolini, Giordano Angelini, i fratelli Gambi, atleti versatili; non mancano belle figure di medici legati alla mia famiglia: i mitici Antonio Roversi e Lucio Paolo Massaroli (cattolico di provata fede, politico di rara cultura), Giacomo Tabanelli, Renato Badiali, uomo di attenzioni e tenerezze per i suoi vecchi pazienti come la mia mamma, le leggendarie suore dottoresse Argia Drudi e Maria Trota (che dalla farmacia prese il posto della prima, morta in seguito ad un incidente stradale) dell’Opera Santa Teresa del Bambino Gesù.

Sulla sponda culturale e umana, morale, spirituale, ho già avuto occasione di sottolineare forti amicizie con autentici maestri, quali Giuseppe Prezzolini in primis, poi Nicola Lisi, Marino Moretti, Vittore Branca, l’antichista Franco Sartori, sister Margherita Marchione dell’ordine delle Pie Maestre Filippini di Morristown, allieva prediletta di Prezzolini nell’Università di Columbia, Guido Conti, Alessandro Gnocchi, Pietro Randi e la sua famosa (defunta, purtroppo) Libreria Draghi nel centro di Padova, i Giuseppe Toffanin – senior e junior, lo storico Emilio Gentile, Sandro Gherro (Diritto Canonico ed Ecclesiastico) e Gianpaolo Romanato (Storia contemporanea) dell’ateneo patavino, il maestro Bruto Carioli e i suoi “Canterini Romagnoli”, l’organista di fama internazionale Fiorella Benetti, artista eccezionale e dotata di capacità organizzative non comuni, come Asiagofestival… Fiorella, sposata Brazzale, dinastia di produttori di latticini risalente al 1700 in quel di Zanè (Vicenza), degnamente onorata dagli attuali titolari fratelli Gianni, Roberto, Piercristiano – Ma a questo punto, cioè trattando di artisti, ecco una delle ultime amicizie nella Marca Trevigiana: Renzo Toffoli, alpino, storico, musicologo, laureato in canto gregoriano a Roma, il cui valore è pari all’umiltà che dimostra.

Ancora, a Padova: le famiglie Pessi, Luxardo, Arslan, Velicogna…

Fra i politici conosciuti e frequentati, il padovano Luigi Gui occupa un posto preminente. Sapeva che non ero democristiano, eppure… concesse a me in esclusiva per L’Eco di Padova un’intervista alla vigilia della sentenza del processo per lo scandalo Lockheed (che lo vide peraltro assolto con formula piena, alla faccia dei soliti estremisti giustizialisti di ben nota provenienza!) e in seguito, quale presidente della Combattenti e Reduci di Padova, a me si rivolse per la direzione del periodico della Federazione. Altri parlamentari che stimai molto furono Giuseppe Romanato, presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, e l’onorevole Antonio Patuelli del Partito Liberale, mio concittadino, tuttora attivissimo sia come presidente dell’Abi sia come direttore della rivista “Libro Aperto”, nonché impegnato in altre attività culturali ed economiche.

Per restare ancora a Ravenna, l’avvocato Luigi Montanari, pure dei Partito Liberale, che in un dibattito (primi anni Sessanta) dell’associazione Benedetto Croce, di fronte a un atteggiamento critico dimostrato dal relatore sul rifiuto di un vescovo romagnolo di cantare il Te Deum per l’annessione della regione al Regno di Sardegna (con relativo arresto del presule), protestò vivacemente. Disse testualmente che quelle autorità si erano dimostrate ben poco liberali!

E arrivo a Giovanani Guareschi, uno scrittore del cuore con la forte amicizia che mi lega al figlio Alberto e a Carlotta, scomparsa giusto dieci anni fa,e sembra ieri, che non è un modo di dire, ma avvertenza profonda, convinta, perché Carlotta la sento sempre con me, anche in virtù delle preghiere quotidiane, di questa misteriosa e profonda “comunione dei santi”. Giovannino, al quale ho reso sempre testimonianza per il bene ricevuto nella lettura e rilettura delle sue opere, da ultimo con la recente pubblicazione di Guareschi per tutte le stagioni (Nuovi Sentieri Editore di Bepi Pellegrinon, dicembre 2024).

Infine, ma certo non ultimi, gli Alpini, una storia infinita, un legame indissolubile che porto avanti convintamente, fatto di stima, ammirazione, amore. Presidenti e vicepresidenti nazionali dell’Ana (Bertagnolli, Caprioli, Parazzini, Busnardo, Cherobin, Perona, Favero), di sezioni (Dal Fabbro, Maggioni, Todesco, il sempre vitalissimo Scarpa a Padova; Zanardo che è “andato avanti”, quindi i fortissimi Gentili, Panno, Piovesan, Giacomin a Treviso), direttori de L’Alpino (Arturo Vita, Vitaliano Peduzzi, l’ultranovantenne e sempre in gambissima generale Cesare Di Dato, direttore-gentiluomo, che mi impiegò in tanti interessantissimi servizi; alpini di gruppi e sezioni “minori”, per così dire, ma coi quali ho trascorso momenti molto belli di compagnia, in primis quelli di Mede (Pavia) con in testa Franco Valisi, nonché di Imola con Zvanì Vinci tuttofare del periodico alpino locale; e poi, scrittori e artisti: Paolo Monelli, Piero Jahier, Giulio Bedeschi, Egisto Corradi, Mario Rigoni Stern, Enrico Reginato, don Giovanni Brevi, Beppo Novello, Mario Vellani Marchi, Giuseppe (Bepi) De Marzi, l’eccellente armonizzatore Efrem Casagrande; semplici Penne Nere: Gilberto Loschi, Angelo Greppi, Bepi Campagnola, dai quali ho ricevuto tanto, fra le gioie più vive della vita: dalle adunate nazionali ai viaggi-pellegrinaggi (come li ho definiti) in terra di Russia (1993, 2013, 2018) a Rossosch, Livenka-Nikolajewka, il Don, Quota Pisello, nel ricordo di eventi epici, di valore e di dolore, di coraggio e di morte (le Penne Nere hanno poi tradotto la memoria in realtà di pace e amicizia quali l’Asilo Sorriso e il Ponte sul fiume Valuj), da uno stare insieme e da un riferire su giornali e riviste di questa gente, di questo popolo che sono un orgoglio per e dell’Italia.

Anche qui, indelebili nella memoria di questo vecio non alpino, le cantate con il compianto Beppe Parazzini (“Figli di nessuno”), Lino Chies, Toni Battistella, l’eccellente speaker delle adunate avvocato Nicola Stefani, e poi Angelo, Aldo, Gianfranco, Luciano, i gemelli Botteon, in tante kermesse nazionali; le manifestazioni del concorso letterario Parole attorno al fuoco di Arcade, che mi hanno visto presidente della giuria (pronubi Bepi Campagnola e Isidoro Perin) per quindici anni; il Premio Giornalista dell’anno ricevuto all’adunata di Genova nel 2001 dalle mani dell’amico Parazzini – mentre dieci anni prima a Ravenna, noto per inciso, mi era stato conferito il “Guidarello” per un’intervista sul Gazzettino al profondo narratore Dante Arfelli, da troppi dimenticato, ma non dal grande e sensibilissimo Walter Della Monica!!! – chiuso l’inciso.

Alpini in sfilata con le fanfare delle divisioni/brigate Julia, Tridentina, Taurinense, e anche con gli “ex” delle fanfare medesime e dei cori (ma non ex alpini!), ritrovatisi nel dopo-naja con lo stesso spirito, la stessa passione vissuti nel tempo del servizio militare…

Riassumendo, in sintesi, i momenti più importanti, per commozione e gioia,della mia vita, al di là del campo religioso e familiare, eccoli di seguito.

Il conseguimento, nel 1962, del diploma di ragioniere con un 8 in italiano (unico della commissione) assegnatomi dall’esigentissimo professor Giuseppe Paniz, bellunese, che ritrovai nel periodo del praticantato giornalistico (1966-1968) nella redazione del Gazzettino di Belluno, appunto, che mi rinnovò benevolenza e stima.

L’incontro con Giuseppe Longo a Ravenna e l’annuncio (a Rimini) dell’assunzione al Gazzettino come praticante giornalista, quindi l’inizio dell’attività professionale (1966) – a Giuseppe Longo sono poi sempre rimasto legato con gratitudine, parola che oggi penso assai poco pronunciata e dimostrata, quella gratitudine che dimostro a chi mi ha fatto del bene, perdonando e dimenticando quelli che mi hanno fatto del male.

Il dono ai miei genitori, con il primo stipendio decente percepito (Natale 1967), di una lavatrice, fatta pervenire (scherzosamente) in maniera anonima con la complicità dell’amico ravennate Orfeo Montanari. Quei genitori, dei quali vado fiero, li ho molto amati e continuo a tenerli nel cuore, memore del bene da loro ricevuto. Non erano il babbo amico, la mamma amica: erano semplici, ma autentici, genitori, capaci di sacrifico per i figli – ergo, qualsiasi forma di egoismo era loro estranea!

L’incontro, prima epistolare, poi personale in quel di Lugano, con Giuseppe Prezzolini, che mi dimostrò profonda stima e affettuosa benevolenza, fino a dirmi: “diamoci del tu”.

Fra le tante (oltre settanta) collaborazioni giornalistiche, le prime con L’Osservatore Romano diretto da Raimondo Manzini, Radio Vaticana, L’Osservatore della Domenica diretto da Enrico Zuppi; il rapporto professionale e amicale con esponenti di spicco del giornalismo e della letteratura come Gaetano Afeltra, Sergio Maldini, Gustavo Selva, Carlo Sgorlon, Bino Rebellato, Fulvio Tomizza, Baldassarre Molossi, padre Pasquale Borgomeo S. J., Pier Augusto Macchi, Mauro Mazza, Sergio Gervasutti, Cesare Marchi, Maurizio Costanzo.

L’incontro a Roma con il danese Knud Ferlov, primo traduttore in italiano di Kierkegaard (In vino veritas, collana Cultura dell’anima diretta da Giovanni Papini per l’editore Carabba di Lanciano, 1910), persona affascinante sul piano umano, della cultura, nonché ricca di spiritualità – nato protestante, mi disse, era molto attratto dal cattolicesimo.

Gli incontri a New York (1973 – Casa Italiana dell’Università di Columbia) e a Padova (fine anni Novanta del 1900) con lo storico della filosofia di fama mondiale Paul Oskar Kristeller, amicissimo di Prezzolini.

L’amicizia con Alberto e Carlotta Guareschi e il viaggio-pellegrinaggio insieme a loro nei luoghi della Germania, dove Giovannino era stato internato dopo l’8 settembre 1943.

La pubblicazione del mio primo libro su Guareschi dall’editore Rizzoli (Le lampade e la luce, 1996), nonché quelle di Alpini di pace (Il Prato Editore) e di Anarchico il pensier… (Neri Pozza).

La partecipazione come cronista a ben trenta adunate nazionali degli Alpini, con particolare riferimento a quella (la più bella, per me) di Bassano del Grappa (2008) e alla prima: Padova 1976, nonché i già citati tre viaggi-pellegrinaggi con l’Associazione Nazionale Alpini in Russia.

L’attaccamento appassionato, l’amore profondo alla mia Romagna, testimoniati sempre, anche nell’attività professionale, con articoli, saggi, conferenze sui suoi grandi personaggi: da Marino Moretti a Leo Longanesi, da Alfredo Panzini ad Aldo Spallicci, da Francesco Balilla Pratella al grande poeta dialettale Enzo Guerra, da Diego Fabbri a don Francesco Fuschini, e oltre… Senza dimenticare la commozione che provai, bambino, leggendo sul libro Cuore (e rileggendo da adulto) il racconto Sangue romagnolo!

E, cun la mì Rumagna int’è cör chiudo questo amarcord: con la mia Romagna nel cuore, appunto!

Giovanni Lugaresi

Poscritto. Mi resta il rammarico che nella mia Ravenna non ci sia alcun “segno” che ricordi Antonio Fusconi, mitico custode, ininterrottamente per 45 anni, della Tomba di Dante – personaggio semplice, umile, mutilato della Grande Guerra, ben consapevole peraltro, con cuore e con mente, del significato, dell’importanza dell’incarico che gli era stato affidato, facendo del Sommo Poeta, quasi, una religione. Non vorrei la cosa si ripetesse per un altro grande ravennate del nostro tempo: Walter Della Monica, che ci ha lasciato il 26 giugno 2023, dopo aver scritto pagine indimenticabili sul piano della cultura: dal Trebbo Poetico (anni ’50 del 1900) al Progetto Dante (anni ’90 del 1900 e primi del 2000).