Le idee di Alexander Langer, a trent’anni di distanza, sono ancora oggi attuali e profetiche

Alexander Langer ha scelto volontariamente di andarsene oltre trent’anni fa, il 3 luglio 1995, al Pian dei Giullari sulla collina di Firenze, la città che condivideva (negli intervalli tra gli infiniti viaggi) con la moglie Valeria Malcontenti.

Trent’anni di distanza dalla morte sono molti, eppure la sua figura è oggi più attuale che mai, probabilmente oggi ancor più di quando era in vita ed era stato travolto dai pesi che gli erano divenuti “insostenibili”, come scrisse nel suo estremo messaggio, al punto di esclamare “non ce la faccio più”. Ma, prima di togliersi la vita, Alex (come lo hanno sempre chiamato familiarmente i molti amici e amiche) aveva lasciato anche un monito di speranza, e furono le sue ultime parole: “Non siate tristi. Continuate in ciò che era giusto”.

Tra i molti libri esistenti su di lui o con antologie dei suoi scritti, non è un caso che gli ultimi due pubblicati abbiano un titolo quasi simile: Ciò che era giusto (di Goffredo Fofi e altri), edito da Alphabeta Verlag, e Continuate in ciò che è giusto (di Alessandro Raveggi), edito da Bompiani. E non c’è dubbio che il modo migliore per ricordarlo, e mantenerne viva la memoria, non è quello di “commemorarlo”, ma, ciascuno e ciascuna a suo modo, di cercare davvero di continuare e rinnovare il suo impegno e la sua testimonianza, in realtà i suoi innumerevoli impegni ed anche le sue “profezie” laiche e cristiane al tempo stesso (eco della sua originaria formazione “francescana” a Bolzano).

Personalmente, avendo goduto di una amicizia e collaborazione pluridecennale con lui, dal ’68 fino alla sua scomparsa (avevamo solo due anni di differenza nell’età), tre mesi dopo, nel settembre 1995, promossi a Trento un affollato convegno, con decine di interventi di diversa estrazione politica e culturale (“trasversale”, come sarebbe piaciuto a lui), intitolato Alexander Langer, testimone e profeta del nostro tempo. Dieci anni dopo, nel 2005, dedicai alcuni mesi a ritrovare tutti gli scritti comparsi sulla sua morte, con 75 commossi interventi che raccolsi nel volume Le parole del commiato (edito dai Verdi del Trentino). E vent’anni dopo gli dedicai il libro biografico – su tutto il suo percorso di vita e su tutte le sue elaborazioni politiche e culturali – intitolato Alexander Langer. Costruttore di ponti (riedito da Scholé-Morcelliana), tuttora in diffusione, perché più volte ristampato.

E per tutta la sua esistenza, fin da ragazzo nel suo Alto Adige/Südtirol (prima a Sterzing-Vipiteno, poi a Bolzano) e quindi da adulto non solo nella sua provincia e regione, ma in Italia, in Europa e in tante altre parti del mondo, Langer fu davvero un “costruttore di ponti”: tra etnie, culture, politiche, ed anche religiosità o meglio spiritualità diverse. Il titolo del punto ottavo del suo famoso Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica, pur rivolto a tutti, sembra comunque la raffigurazione di cosa sia stato Langer stesso: “Dell’importanza di mediatori, costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera”.

Molti anni dopo la sua scomparsa, mi ha sempre commosso sentire prima papa Francesco e poi anche papa Leone XIV invitare con forza “ad essere costruttori di ponti e non di muri”. Del resto Langer si faceva lui stesso “ponte” verso tutti gli altri. Nella sua autobiografia Minima personalia del 1986 aveva scritto: “Sul mio ponte si transita in entrambe le direzioni, e sono contento di poter contribuire a far circolare idee e persone”.

E poiché una delle più significative profezie “laiche” di Langer era stata quella della “conversione ecologica”, la quale “potrà affermarsi soltanto se apparirà socialmente desiderabile”, insieme alla sua campagna internazionale “Nord-Sud, biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito”, al monito che “la Terra ci è data in prestito dai nostri figli” e all’intreccio tra giustizia ambientale e giustizia sociale, vent’anni dopo la sua scomparsa, nel 2015, mi ha fortemente impressionato riscontrare le profonde affinità su questi temi della enciclica Laudato si’ di papa Francesco.

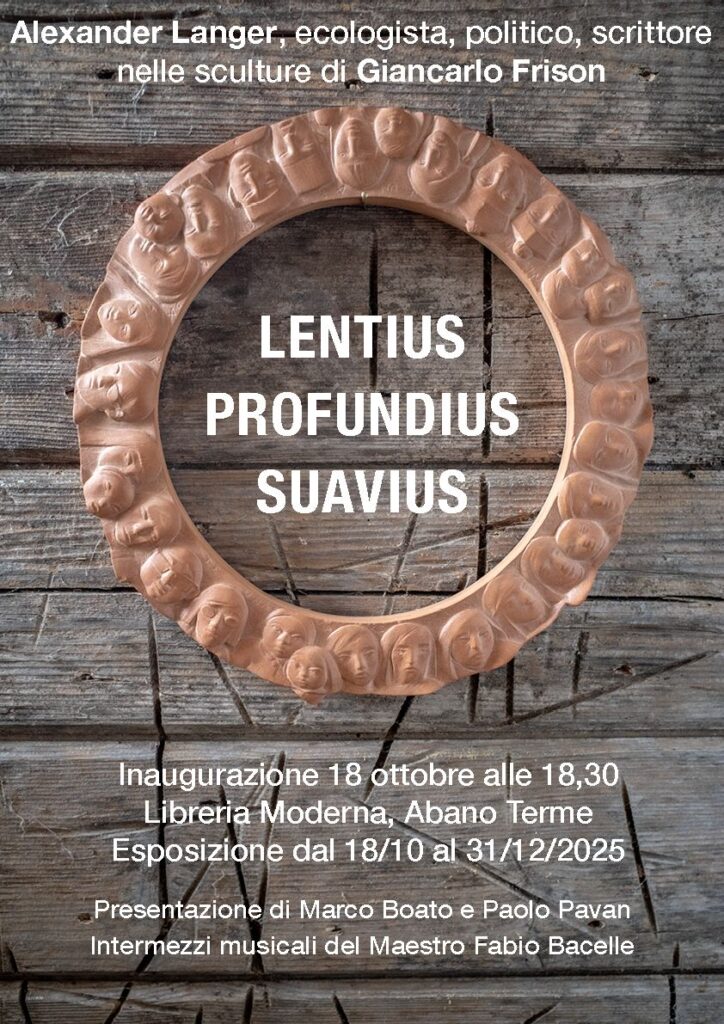

In molte occasioni Langer aveva rovesciato il motto olimpico proprio per affermare la conversione ecologica: “La domanda decisiva è: come può risultare desiderabile una civiltà ecologicamente sostenibile? ‘Lentius, profundius, suavius’, al posto di ‘citius, altius, fortius’” (non “più veloce, più alto, più forte”, ma “più lento, più profondo, più dolce”).

Fra i molti temi affrontati da Langer, anche come europarlamentare co-presidente del Gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, un altro fondamentale per lui – e con una stretta attualità in riferimento soprattutto alle tragedie contemporanee – è quello del rapporto tra pace ed ecologia, sintetizzato nel binomio “Eco-Pax”. Un suo saggio del 1989 non a caso si intitola: La causa della pace non può essere separata da quella dell’ecologia.

Poiché la sua figura viene ricordata in questo trentennale non solo dai molti che lo hanno conosciuto personalmente in un rapporto di amicizia, ma anche dalle nuove generazioni che, ovviamente, per ragioni anagrafiche non lo hanno potuto conoscere di persona, proprio ai e alle giovani di oggi ricordo che la più bella e ricca antologia dei suoi scritti si trova nel volume Alexander Langer. Il viaggiatore leggero (più volte edito da Sellerio), mentre comunque tutti i suoi testi si possono ritrovare nel sito della omonima Fondazione di Bolzano. L’intreccio tra le profezie “laiche” di Langer e quelle evangeliche di Francesco e ora anche di Leone XIV rendono ancor più di grande attualità e di grande interesse il suo pensiero, nel suo commosso ricordo.