Ariano nel Settecento: l’imposizione dei dazi sull’olio e sul vino

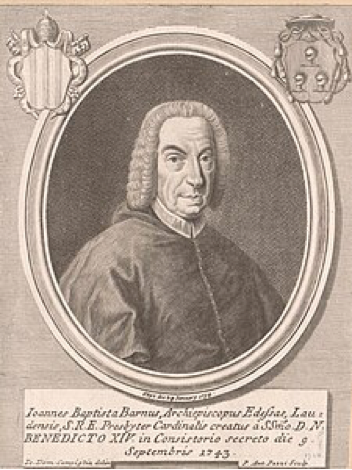

Gli editti del legato pontificio Giovan Battista Barni e l’appalto dell’acquavite

Il cardinal legato Giovan Battista Barni, con editto 5 gennaio 1752, aveva assegnato a Lorenzo Folli l’appalto del dazio sull’olio e sul vino i cui proventi, dedotte le spese, erano destinati al Monte Comunità del governo di Ariano per finanziare le iniziative di pubblica utilità.

L’editto individua nei mercanti e venditori di Ariano e Corbola i soggetti obbligati al pagamento. Fissa anche le norme per il rilascio della licenza e della conservazione della documentazione di carico e scarico, nonché concrete misure di controllo anche su minime quantità d’olio per uso proprio o della propria famiglia importato tanto per acqua quanto per terra. L’olio introdotto e depositato in magazzino in attesa di essere trasportato a Ferrara era esente da dazio, con l’avvertenza che, in caso di ammanco non dovuto a calo naturale, il responsabile doveva pagare, oltre al dazio, una multa di 25 scudi per ogni peso d’olio mancante.

Sostanzialmente simili le disposizioni sul vino, assai minuziose per contrastare gli espedienti truffaldini. Osti, bettolieri, magazzinieri, locandieri e altri venditori, anche se privilegiati, erano obbligati a denunziare all’appaltatore tutto il mosto acquistato da qualunque fornitore, laico od ecclesiastico; chiedere la licenza di poterlo trasformare in vino; pagare il dazio dopo averlo collocato nelle botti, prima della vendita.

Lo stesso obbligo valeva per il vino colato (giovane, ancora dolce che colava a maniera d’olio) acquistato di volta in volta, anche se venduto in casapropria a spina o a boccale (litri 1,41). Si pagava un quarto del dazio prima di riporlo in cantina, il resto a rate. Pena per omessa o infedele denuncia: confisca del bene e del recipiente; 50 scudi per ogni castellata di mosto (misura equivalente, in Ariano e Corbola, a 8,364 ettolitri) e sei scudi per ogni mastello di vino colato (litri 56,78).

Il legato ordina ai consoli alle vettovaglie di stabilire il prezzo e di autorizzare la vendita solo dopo aver informato l’appaltatore. Questi si cautelerà facendo bollare col suo sigillo le botti per evitare che i venditori potessero aggiungere o togliere vino nascosto al dazio. Severe le pene inflitte ai trasgressori: punito il console con la perdita immediata del suo incarico, puniti gli osti che trascuravano di informare l’appaltatore con la requisizione del vino, dei contenitori e il pagamento di 50 scudi per ogni botte di vino non denunciata. Osti e magazzinieri potevano tenere a spina esclusivamente le botti sdaziate dall’appaltatore e apprezzate (col prezzo fissato)dal console alle vettovaglie. Esente dal pagamento il vino destinato al consumo familiare, ma obbligo di depositare la botte in un posto individuato dal daziere. Proibito conservare nelle osterie e in qualunque altro luogo di vendita “trombe, sioni (canne da travaso) o altri strumenti atti a levare per di sopra il vino dalle botti e il prenderne in prestito da altri, per cavarne il vino in danno del dazio”. I venditori erano tenuti ad esporre un cartello con l’immagine di due cavalli ai piedi di un monte e la scritta “Qui si vendono generi soggetti ai dazi spettanti al Monte Comunità”. Proibizione assoluta di acquistare, direttamente o per interposta persona, olio e vino in magazzini sprovvisti di questa insegna.

La comunità di Ariano appaltò a Lorenzo Folli altri due dazi preesistenti: uno sull’olio,nella misura di due quattrini per ogni libbra ferrarese ed uno sul vino, nella misura di un giulio per ciascun mastello. Questi dazi, concessi temporaneamente dal papa Innocenzo XI nel 1681, erano stati prorogati dai suoi successori e confermati da Benedetto XIV, allo scopo di accumulare risorse destinate a saldare i debiti contratti per la riparazione dei danni provocati dalla rotta del Po nel 1679. Il decreto Barni contiene severe disposizioni a tutela dell’incolumità del concessionario dell’appalto dei dazi:

“Potendosi dubitare che certuni, in odio di tutto ciò che prescrive e proibisce questo nostro Editto, possano commettere qualche atto di vendetta e di dispetto contro l’appaltatore dei dazi suddetti, ordiniamo ed espressamente comandiamo che tutti e i singoli mercanti e venditori di olio, e tutti e i singoli osti, magazzinieri e venditori di vino in detto Governo, usino ogni rispetto e convenienza verso l’appaltatore e i ministri dei dazi suddetti, e non abbiano ardire di maltrattarli ed offenderli né in fatti, né in parole, né direttamente, né indirettamente, sotto pena di scudi 100 e anche del carcere, e di tre tratti di corda, da estendersi anche alla galera…”.

Il giudice del Monte Comunità procedeva contro i contravventori, anche promuovendo indagini d’ufficio. I beni sequestrati ai trasgressori spettavano per un quarto all’accusatore, di cui faceva fede una dichiarazione giurata supportata da un testimone attendibile; il resto era diviso in parti uguali fra il Monte Comunità, l’appaltatore e il giudice. Nonostante le rigide disposizioni e le pene severe, l’editto Barni non riuscì ad estirpare o a ridurre significativamente frodi e contrabbandi, se il cardinal legato Francesco Carafa ritenne indispensabile rinnovarlo, il 1 giugno 1781:

“Vogliamo ed espressamente ordiniamo a tutti gli abitanti della Terra di Ariano, compresa la villa e territorio di Corbola, e a coloro che abiteranno e dimoreranno temporaneamente in detta Terra, ed anche esteri di qualunque stato, grado e condizione, tanto laici, quanto Ecclesiastici, privilegiati e privilegiatissimi… che non ardiscano scaricare olio introdotto da qualunque parte in detta Terra e suo territorio, in qualsivoglia anche minima quantità, tanto per scopo di commercio, che per uso proprio, per riporlo in qualunque bottega, magazzino, casa o altro sito se prima non avranno denunziato all’appaltatore di detto dazio la precisa quantità e, fatto il controllo, non ne sarà stato pagato anticipatamente l’intero dazio”.

Nel 1780 il Magistrato dei Savi ed il Monte di Sanità di Ferrara concessero in appalto ad Antonio Lupi il diritto esclusivo di fabbricare e vendere l’acquavite, bevanda ad alta gradazione alcolica ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato. A tutela del monopolio, una serie impressionante di divieti.

Nessuno poteva fabbricare o introdurre acquavite nella “Terra di Ariano di qua e di là dal Po, Corbola, Santa Maria, Serravalle, Goro, Marina, Torre di Goro e in qualunque luogo e sito della Giurisdizione” e conservarla, nemmeno in barca o nei mulini. Era assolutamente proibito, sotto pena di sequestro e multa: a) vendere, rivendere, donare, o contrattare, sia all’ingrosso che al minuto, a bicchierino o a misura, acquavite ottenuta da vini buoni o guasti, forti o dal residuo della fermentazione, anche se fossero donati, o dati per elemosina; andare a bere o a prendere l’acquavite in botteghe che non esponessero la tavoletta recante l’iscrizione e l’insegna dell’appalto; b) tenere nelle case, cantine, magazzini… alambicchi, caldaie, vasi ed altri ordigni di rame e di vetro, o di qualsivoglia altra materia, atti a fabbricare l’acquavite (era diffusa la pratica di trasformare in acquavite il vino mediante la distillazione); c) comprare nel comune di Ariano, anche in minima quantità, vini guasti, di fermentazione incompleta, o fecce, per ricavarne acquavite.

Ogni privato aveva facoltà di trasformare in proprio il vino guasto in aceto, oppure di consegnarlo all’appaltatore, ottenendo in restituzione un mastello di aceto buono per cinque mastelli di vino guasto o feccia.

Vietata ogni introduzione abusiva, sotto pena del sequestro dell’acquavite, di “barche, carri, animali ed altri, in che, e con che la portassero, e conducessero”. Chi ne deteneva esclusivamente per uso medicinale (come disinfettante) doveva procurarsi la licenza. I venditori autorizzati esponevano un cartello recante, ben visibile, la scritta “Qui si vende acquavite all’appalto”.

Giovanni Battista Barni. Nato a Lodi nel 1676 nella famiglia dei conti di Roncadello, cominciò gli studi a Piacenza, dove era stato affidato alle cure dello zio Giorgio Barni, vescovo della città. Dopo essersi laureato in diritto civile ed ecclesiastico a Pavia, si stabilì a Roma. Il papa Clemente XI gli affidò alcuni incarichi come governatore nello Stato pontificio. Negli anni seguenti i pontefici Innocenzo XIII, Benedetto XIII e Clemente XII gli assegnarono prefetture e legazioni. Tra gli altri incarichi, nel 1721 gli fu affidato il governo di Perugia e nel 1725 quello di Macerata. Nel 1731 con una speciale bolla fu consacrato arcivescovo di Edessa. Nello stesso anno fu nominato da Clemente XII nunzio apostolico in Svizzera. Nel 1739 fu trasferito come nunzio presso la corte di Madrid. Il 9 settembre 1745 papa Benedetto XIV lo creò cardinale. Nel 1750 divenne legato di Ferrara. Morì il 24 gennaio 1754, all’età di settantasette anni. Venne sepolto nella cattedrale della città.