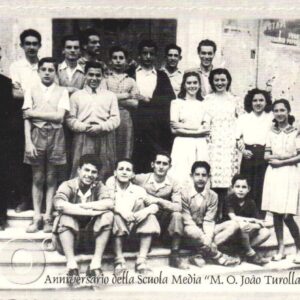

Ariano nel Settecento: la scuola pubblica nel convento dei frati riformati

Nonostante la recente scomparsa, continuiamo la pubblicazione dei diversi contributi storici che Aldo Tumiatti ci aveva affidato nel corso dei suoi ultimi mesi di vita. Teneva molto ai propri studi sul territorio polesano, per i quali era molto stimato, e alla possibilità di diffonderli attraverso il nostro giornale.

Terra di Ariano nel Settecento. Appunti storici

Segno distintivo dell’importanza civile di Ariano e della consapevolezza degli amministratori locali sulla necessità di investire risorse finanziarie finalizzate a promuovere e sostenere l’apprendimento dei giovanissimi (di fatto quasi tutti appartenenti alla classe abbiente, anche se non esisteva alcun discrimine formale in tal senso) è l’istituzione di una scuola pubblica convenzionata, affidata a docenti religiosi, i Padri Riformati di San Francesco del Convento di San Nicolò d’Ariano.

Le scarne ma interessanti informazioni riportate nel progetto esecutivo approvato in vista dell’apertura dell’anno scolastico 1785-86, nel dimostrare l’assoluta regolarità della procedura amministrativa (previsione della spes , individuazione di una risorsa certa di entrata in bilancio, modalità di pagamento) lasciano filtrare anche alcuni obiettivi educativi e disciplinari riconducibili ad una sana pedagogia della moderazione, relativamente evoluta dati i tempi e la situazione culturale e sociale generale. Naturalmente (non dimentichiamo che la Comunità fa parte dello Stato Pontificio ed al Cardinale Legato è rimessa l’approvazione definitiva della Convenzione) la dottrina e la pratica religiosa assumono il ruolo di fondamento e coronamento dell’attività educativa.

Chi scrive non ha resistito alla tentazione di riutilizzare, fuori dal contesto originario, due termini forti della Premessa dei programmi della scuola primaria italiana del 1955, per l’analogia che esiste tra il progetto della scuola pubblica voluto dalla Comunità di Ariano e quanto si legge(va) nei programmi della scuola pubblica italiana del 1955: “essa… ha per dettato esplicito della legge, come suo fondamento e coronamento l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica”. Con ciò non s’intende affatto instaurare anacronistiche o semplicistiche similitudini fra i due documenti.

I cinquanta scudi, elevabili a sessanta, necessari per assicurare la retribuzione di due padri Maestri “di buoni costumi e capaci di bene ammaestrare ed educare la gioventù”, provenivano dall’appalto del dazio della Restara piccola, integrabili, se il gettito fosse diminuito nel corso del triennio, con le rendite pagate dagli osti e dai proprietari dei magazzini.

La struttura del corso di studi prevedeva due livelli affidati a due docenti, in possesso di competenze specifiche: il primo comprendeva “il Leggere, lo Scrivere e l’aritmetica”, il secondo “la grammatica latina, Filosofia e Morale”.

Oltre allo studio delle discipline elencate, tutti gli allievi partecipavano ogni mattina alla celebrazione della Messa, si confessavano ogni quindici giorni, e si comunicavano almeno una volta al mese. In più ogni sabato pomeriggio, purché non festivo, “in luogo della scuola del dopo pranzo, “cadaun Maestro dovrà spiegare ai ragazzi la Dottrina Cristiana, tenendo conto della capacità di apprendere degli scolari delle due scuole” (principio didattico generico ma di antica saggezza).

Orario settimanale delle lezioni: antimeridiano e pomeridiano, con vacanza il giovedì. Festivi anche i giorni di Precetto, però recuperati con la regolare frequenza del giovedì, e le feste dell’Ordine di san Francesco, secondo il deferente arbitrio dei Padri Maestri.

Le vacanze estive, più brevi rispetto a quelle delle Pubbliche Università, iniziavano il primo agosto per gli scolari del corso superiore e il 15 agosto per “gli scolari della scuola bassa” e si concludevano per entrambi il 31 ottobre.

La Comunità, oltre alle suppellettili e agli strumenti necessari, forniva la legna da fuoco per riscaldare durante la stagione fredda le tre aule messe a disposizione dal Convento. La pubblica scuola non avrebbe accettato l’iscrizione di “ragazzi figli di persone palesemente infami”.

I due Maestri dovevano insegnare diligentemente a tutti senza eccezioni, applicare “il buon metodo della scuola”, educare cristianamente i ragazzi, e, se necessario, anche punirli, con la raccomandazione che il castigo” sia discreto, onesto, moderato e senza collera”.

In caso di gravi e ripetuti eccessi di indisciplina, non correggibili nemmeno con l’intervento dei genitori, il Governatore poteva adottare ogni altro opportuno intervento, fino alla sospensione o all’espulsione dalla scuola.

Al termine dell’anno scolastico, il 14 agosto, vigilia della Beata Vergine dell’Assunta, una commissione formata da due frati del Convento, scelti dal padre guardiano, in possesso dei necessari requisiti culturali, alla presenza del Governatore, e di altre persone se necessario, sottoponeva ad esame gli scolari per accertarne il profitto e promuoverli, se meritevoli, ad un superiore grado dell’istruzione.

Il 22 dicembre 1798, in esecuzione di una legge Napoleonica, il convento dei Padri Riformati fu soppresso. Lo stabile fu incamerato tra i beni dello Stato francese, utilizzato come alloggio per la gendarmeria e per alcune famiglie di poveri, infine venduto all’asta pubblica.