Il Piano INA-Casa e il felice esempio padovano del quartiere “inglese”

Una legge nazionale, voluta da Amintore Fanfani, per rispondere all’emergenza abitativa nell’Italia uscita dalla guerra

“… Sono altari / queste quinte dell’Ina-Casa, / in fuga nella Luce Bullicante, / a Cecafumo. Altari della gloria / popolare”, così scriveva Pier Paolo Pasolini in Poesie mondane (1962).

Il Piano INA-Casa (1949-1963), noto anche come Piano Fanfani, dal nome dell’allora ministro democristiano che lo ideò nel 1948, voleva innanzitutto affrontare il problema della disoccupazione nell’Italia appena uscita distrutta dalla seconda guerra mondiale. C’è da precisare che Amintore Fanfani già nel 1942 nel suo Colloqui sui poveri aveva sottolineato le situazioni di degrado abitativo dell’epoca. Il ministro quarantenne proponeva dunque un progetto di rilancio occupazionale che era un misto di teorie keynesiane e di solidarismo cristiano, volto a rilanciare l’economia del paese costruendo case economiche per gli operai. Il Piano venne finanziato dallo Stato, dai datori di lavoro e dai lavoratori, con una specifica “trattenuta INA-Casa” in busta paga, pari, si diceva, al costo di una sigaretta giornaliera. Per fare un esempio, un operaio del porto di Genova nel 1957, che percepiva uno stipendio netto di 66 mila lire, aveva una trattenuta di 350 lire destinata al piano per le case operaie.

A dirigerlo venne chiamato l’ingegner Filiberto Guala (1907-2000), il quale sosteneva che il piano faceva appello alla solidarietà tra lavoratori in modo che chi un lavoro ce l’aveva poteva dare la possibilità a chi era ancora disoccupato di poter rientrare nel sistema propduttivo. Filiberto Guala, amico di don Orione, ex partigiano, legato alla sinistra cattolica di Dossetti, di La Pira, di Fanfani, nel 1960 lascerà l’impegno pubblico per farsi frate trappista. Verrà ordinato sacerdote nel 1967 e dal 1972 al 1984 vivrà da anacoreta presso Mondovì. C’erano, cioè, forti motivazioni religiose in quei protagonisti della politica di allora, basti solo pensare che, oltre a Guala, scelse la vita monastica anche Dossetti e che La Pira, il “sindaco santo”, è stato dichiarato venerabile da papa Francesco nel 2018.

Nei quattordici anni di attività il Piano realizzò circa due milioni di vani per 350 mila famiglie italiane che migliorarono così definitivamente le proprie condizioni abitative. Secondo le indagini di allora, il 40% di queste famiglie abitava in cantine, grotte, baracche, sottoscala; il 17% in coabitazione; moltissimi erano immigrati dal Sud, molti i profughi dall’Istria e dalla Dalmazia. “Una grandiosa macchina per l’abitazione” lo definì nel 1949 l’architetto e urbanista Giuseppe Samonà, macchina che produceva settimanalmente 2800 vani per 560 famiglie a settimana, con 20 mila cantieri diffusi in tutta Italia, macchina che ogni anno offriva lavoro a 40 mila lavoratori edili.

“Non tutti proletari, ma tutti proprietari” fu lo slogan che accompagnò il Piano. E infatti il 70% delle case venne concessa a riscatto e originariamente se ne prevedeva addirittura l’assegnazione in proprietà col sistema del sorteggio.

“Non case ma città” erano quelle che si andavano costruendo, secondo Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, con spazi comuni, giardini, scuole, chiese, unità di vicinato che andavano a comporre le nuove parti urbane al di fuori non solo delle vecchie mura cittadine o nelle periferie, ma anche nei piccoli paesi di campagna. E le case erano volutamente di qualità, al punto che alcuni di quei quartieri sono ancora oggi elementi significativi dell’architettura e dell’urbanistica del ‘900 italiano.

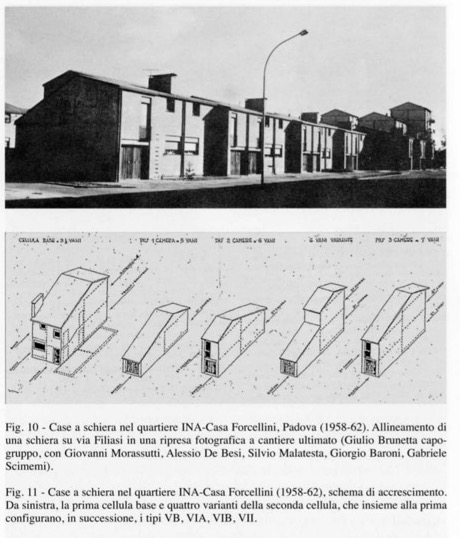

Un esempio eclatante del Piano è sicuramente quello padovano di via Filiasi, nel quartiere Forcellini, il più esteso complesso INA-Casa costruito a Padova, allora in aperta campagna, che sorse tra il 1957 e il 1963 su una superficie di 21 ettari. Come scrive in un suo articolo Enrico Pietrogrande, pubblicato nel “Bollettino del Museo Civico di Padova” (2010), le case a schiera lì realizzate, progettate dall’ing. Giulio Brunetta, “rappresentano uno dei più felici insediamenti residenziali del tempo”, esempio unico in Italia, in cui venne adottato un sistema tipico del Nord Europa, cosìcche ancora oggi quel quartiere, a distanza di quasi settanta anni, viene chiamato “quartiere inglese”, con alloggi costituiti in gran parte da sei vani. “Su via Filiasi – scrive sempre Pietrogrande – il fronte complessivo delle schiere, orientate secondo l’asse eliotermico, è di oltre trecento metri. Quattro fabbricati, composti ciascuno da dieci o dodici unità abitative accostate in coppie speculari, si affiancano intervallati dalle vie secondarie e si ripetono in corsi paralleli separati dalle strade di pertinenza”. Nel corso dei decenni sono stati attuati ampliamenti, ma sempre rispettando lo schema originario e impiegando gli stessi materiali, salvaguardando così “la coerenza dell’insediamento pur essendo la proprietà passata ai numerosi nuclei familiari che vi risiedono”.

All’esterno di queste case in tutta Italia sono ancora oggi visibili le targhe INA-Casa, a mattonella, cui veniva attribuito un forte valore simbolico, quello cioè della casa popolare come luogo felice e “nido” per la famiglia. Furono circa 40 mila le targhe realizzate, per un centinaio di tipi. Molte sono andate perdute, ma quelle ancora rimaste testimoniano del genio artistico di quanti furono chiamati a realizzarle.

Oggi la questione abitativa si sta riproponendo con problematiche e in termini diversi, comunque con urgenza, basti solo pensare alla difficoltà di accesso al credito per i giovani, ai costi proibitivi per l’acquisto e per l’affitto di un appartamento (a Milano si sono superati i 22 euro a metro quadro!), ai fenomeni diffusi di gentrificazione che di fatto stanno cambiando il tessuto sociale delle nostre città.

Case “inglesi” del quartiere INA-Casa di Padova, via Filiasi

Nuclei INA-Casa in località Taggi di Sopra a Villafranca Padovana

Piastrelle decorative INA-Casa