Gli anni Ottanta e gli artisti del gruppo Tata: opere e pubblicazioni tra creatività e gioco

(Seconda parte)

Se il 6 maggio del 1982 ci fu l’esposizione della prima la mostra “TATA, ovvero del Ludico”, il “battesimo” del gruppo in senso autentico, vale a dire sganciato dalla pratica commerciale e creatore di una poetica collettiva unificate, fu la prima “Esposizione Mondiale del TATA”, che ebbe luogo nella Galleria TOT di Padova il 22 maggio 1982. L’invito, in cartoncino dal giallo intenso, con titolazione in rosso e testo in nero, recitava PRIMA ESPOSIZIONE MONDIALE DEL TATA, con sottotitolo “Da Dada a Tata un fluxus FRAGILE” (il riporto “FRAGILE” scritto con carattere cassa) e più sotto l’annuncio della presentazione del libro di Francalanci con la scritta “seguirà tribattito”, probabilmente a indicare l’auspicio di interlocuzione tra attori del TATA, pubblico e critica. Sul retro, l’indirizzario indicava sulla sinistra la scritta MAI! ART e il simil timbro postale recava la scritta “Padova, 01-13-01”, un simil bollo con il numero 0120 e la scritta HDDE (da leggersi “accadde”). Sotto, infine, ma dominante su tutto, il logo: TOT, la Galleria “organica” al Gruppo.

L’allestimento trovò posto nell’interrato, mentre al piano superiore rimanevano in esposizione i multipli della mostra Tata, ovvero del Ludico. Il lavoro preparatorio fu enorme. Per molti versi si era sovrapposto cronologicamente a quello per la mostra precedente, ma ne correggeva le distorsioni commerciali, dando voce a comunicazioni più sperimentali e coerenti. Si svolsero in via preparatoria infatti diversi seminari collettivi, documentati nei cataloghi “tata-book” di Ennio Chiggio, nei quali i singoli partecipanti proponevano le proprie opere che venivano discusse, criticate e corrette dal gruppo, determinandone anche il titolo, i testi illustrativi e spesso indicandone soluzioni tecniche di perfezionamento. Per dare carattere corale e di appartenenza, si decise di assumere un alias identitario che in desinenza riportava il termine TATA, sommato (su mia proposta) all’iniziale del nome o del cognome.

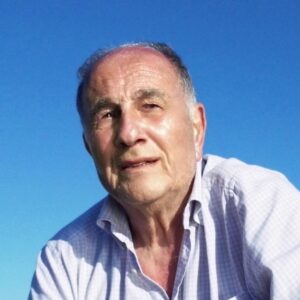

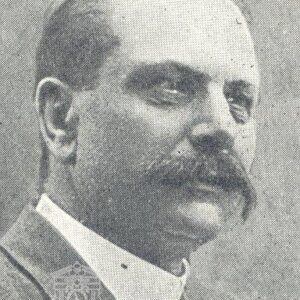

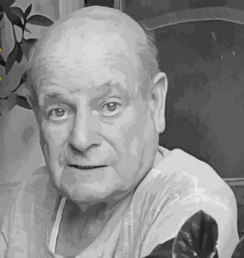

I partecipanti alla mostra (o meglio, al gruppo formalmente costituito) furono elencati in riporto nel corrispettivo catalogo della mostra (sempre a cura di Chiggio) sotto la titolazione: I DENTI KIT – IL SORRISO DELLA AVANGUARDIA (SPALLANZANI). Erano lo scrivente Paolo Pavan, P(i)TATA; Ennio Chiggio, E(-)TATA; Paola Casagrande, C(i)TATA; Ginio Zambon, G(i)TATA; Betty Bignanti, B(i)TATA; Francesca Dal Farra, D(i)TATA; Thomas Garner, T(i)TATA; Ernesto Luciano Francalanci, ELTATA; Floriana Rigo, F(r)TATA; Roberto De Santi, R(o)TATA; Maurizio Baruffi, M(u)TATA. Tali nomi denotavano, in didascalia, l’immagine in riporto rettangolare del sorriso (o meglio, della bocca) di ognuno, dal quale partiva in tratteggio una coda, a simulare uno spermatozoo, in omaggio a Spallanzani, ma anche metafora della volontà di fecondare nuove istanze e situazioni artistiche. Segnalo che, nella sua foto, Ernesto Luciano Francalanci interponeva la lente di un occhiale alla propria bocca, producendo una sorta di crisi percettiva, in quanto vi era una ambivalenza tra bocca e occhio. Il mio sorriso era invece sostituito da quello di Antonio Negri, la cui immagine avevo tratta dalla copertina del romanzo La pipa spezzata, scritto da Negri in carcere e in inserto al settimanale L’Esrpresso. Rimasi soddisfatto del fatto che nessuno si fosse accorto della sostituzione, a riprova che le immagini spesso tradiscono e non denotano alcunché. D’altra parte, mi deluse anche il fatto che Chiggio non mi avesse “smascherato”.

Le novità per il gruppo furono diverse. La prima fu l’entrata di Piervirginio Zambon, che diventerà un protagonista fondamentale nell’avventura TATA. A seguire, la fine dell’iniziale rapporto verticale di Chiggio verso il gruppo. Infine, il coagularsi di dinamiche diverse tra padovani (Garner, Pavan, Rigo e Zambon) e veneziani (Baruffi, Casagrande, Dal Farra, De Santi, Mignanti). Chiggio faceva da collante, mentre Francalanci era presente in chiamata da Chiggio. I padovani, inoltre, erano spesso presenti in Galleria e avevano un rapporto diretto con Giulia e Paola Laverda. La frequentazione tra i padovani era assidua e coinvolgeva, rendendoli quasi un tutt’uno, luoghi, lavoro, amori, amicizie, vita culturale: Arte e Vita erano vissuti collettivamente come unica istanza. Il cementarsi delle relazioni era dovuto anche alle specificità di competenza, caratteriali e di provenienza che non solo creavano affinità, ma anche si completavano vicendevolmente. Thomas Garner, originario di San Diego (California), era venuto in Europa con una borsa di studio per perfezionare le sue conoscenze nelle arti figurative; pragmatico e non ideologico, con elevato senso dell’ironia – che caratterizzava, però, tutti i Tata – possedeva una elevata manualità. Floriana Rigo, laureata in architettura con indirizzo storico, aveva indagato nella sua tesi il pensiero di Michel Foucault, laureandosi con Franco Rella e correlatore George Teyssot, e collaborando in seguito con loro ad alcune iniziative presso l’Istituto di Architettura di Venezia; oscillava tra il sistemico scientifico e profondo e l’irruento, fuori dagli schemi codificati. Piervirginio Zambon, architetto, laureato con Carlo Scarpa, aveva spiccata sensibilità per la composizione e il colore che coniugava nell’architettura e nel design, con i quali affiancava spesso il disegno e la pittura. Infine Paolo Pavan, io, che con letture eteroclite, dai classici ai surrealisti, ero amante delle architetture visionarie ed estreme. Tra i veneziani si distinguevano Maurizio Baruffi e Roberto De Santi, architetti in studio associato; raffinati e precisi, parteciparono anche alle iniziative successive.

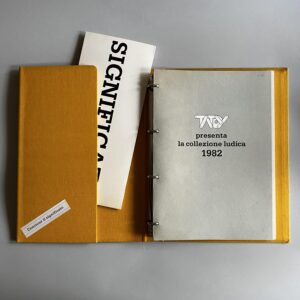

Il catalogo ad anelli, come tutti i successivi in 100 copie (per i collezionisti, segnalo che alcune sono ancora reperibili, con quotazioni importanti, nei circuiti antiquari quali ad esempio AbeBooks), si presentava con copertina in cartonato, rivestita in carta da pacchi, con incollata in prima di copertina un’etichetta riportante la scritta FRAGILE, una di quelle allora commercializzate in blocchetti dai quali si prelevavano a strappo. In terza di copertina se ne si trovava un intero blocchetto. Naturalmente si trattava di una dichiarazione di poetica, a indicare la fragilità del percorso artistico intrapreso da TATA, che voleva mettere ordine e dare contenuti alla crisi dei linguaggi degli anni Ottanta.

Apriva il catalogo un assegno di 148.120 £ (115 $) a firma di Marcel Duchamp, intestato a Tata.

Il riferimento è al check che l’artista francese realizzò a mano nel 1919, imitando i caratteri tipografici per pagare il suo dentista, Dottor Tzanck: a dimostrazione che, per Duchamp, si trattava di affermare come il vero capitale fosse l’opera d’arte. Soltanto che, in quello riprodotto in catalogo, si palesava un doppio falso: ovviamente l’assegno, in primis, che era un ready made a stampa, e poi la firma di Duchamp. Non solo: a intestazione dell’assegno venivano indicati i Tata, cortocircuitando così l’azione artistica. In sostanza, per i Tata non sussisteva alcuna aura nell’oggetto fatto a mano o firmato: era il gesto creativo in sé a determinare il valore.

Allo stesso modo si indicava anche la genealogia di Tata. A “prefazione” una semplice scritta, vergato (mi pare da Floriana Rigo) in corsivo infantile, su fondo giallo intenso, che era il colore prediletto dai Tata: Tata fa baba a dada e bada alla data. Era lo sberleffo di chi si poneva nel solco delle Avanguardie, con coscienza storica e critica. A seguire, la prima opera in catalogo era di Ernesto Luciano Francalanci, ripreso fotograficamente (una minuscola scritta attestava trattarsi di vera fotografia) mentre dava un colpo di mano alla ruota di bicicletta su sgabello, ready made del ready made di Duchamp; con la mano destra fermava la pinza da bucato che legava una cartolina (la quale, su mio suggerimento, peraltro riproduceva l’immagine di una bicicletta) alla forcella della ruota. Il rivelatore di tutta l’operazione a catalogo stava nel testo in diagonale, quasi uscisse dalla bocca, che recitava: ridare al quotidiano ciò che l’arte ha sottratto; ma riporre l’arte nell’infanzia fa rumore: rimettere dunque in moto la ruota e penetrare con la lucidità dei linguaggi nella frattura… (ulla parola lucidità era riportato il segno tipografico di inversione, determinando in seconda lettura ludicità). Sul retro della stessa pagina era riportato, in ricalco a mano, il profilo dei contenuti della foto descritta, così come per i testi citati, che quindi risultavano capovolti (e questa volta la scritta indicava vero disegno). In entrambe le facciate della pagina era riportato il testo: da osservare in trasparenza. L’allusione era plurima: dallo specchio di Man Ray, con la scritta les grands trans Parents, al Grand Verre di Duchamp, all’attualità della glasnost di quegli anni.

Francesca Dal Farra, in continuità con quanto enunciano da Francalanci, proponeva un dittico Piacere molto lieto il piacere è tutto mio e specchio sfacciato. Mentre specchio sfacciato mostrava la silhouette di un primo piano in vetro satinato, il cui volto era a specchio, Piacere molto lieto il piacere è tutto mio rappresentava, in legno serigrafato, quattro tipologie di mani, in fronte e retro; il retro mostrava, per così dire, figurazioni di quello che una mano, nella stretta, rivela. Anche in questo caso, la trasparenza era al centro dell’opera.

Tre le mie opere presenti, con l’augurio che la spiegazione sia sufficientemente chiara e piacevole. La prima, una serigrafia su pvc con riporto dalla poesia Front Rouge del 1931 (1) di Louis Aragon, che associavo all’immagine della chiesa del Redentore di Andrea Palladio a Venezia. Il tentativo era di evidenziare l’esplosione anticlassica della chiesa che paradossalmente divenne, invece, modello del Classicismo cinquecentesco. Le letture si presentavano molteplici e numerosi sono gli aneddoti ad essa legati; ne riporto uno, ad esempio, in Aldo Rossi e il Municipio di Borgoricco, in Padova e il suo territorio, n. 183, pagg. 23-27.

(1) La pubblicazione della poesia di Aragon in Litterature de la la Revolution mondiale provoca il cosiddetto Caso Aragon, con l’incriminazione dell’Autore il 16 gennaio 1932 da parte del giudice istruttore Benon per il reato di incitamento alla disobbedienza dei militari e per istigazione al delitto a fini di propaganda anarchica. Il testo della poesia e della cronaca che ne segue si trovano in Storia e Antologia del Surrealismo di Maurice Nadea, Mondadori Editore, 1972, pagg. 295-325. L’estratto della poesia recitava: Il più bel monumento che si può erigere in una piazza / La più sorprendente di tutte le statue / La colonna più audace e sottile / L’arco che compete con il prisma stesso della pioggia / Non valgono l’ammasso splendido e caotico / Provare per credere / Che si produce facilmente con una chiesa e un po’ di dinamite. La poesia mi era particolarmente cara, così come mi era cara la Chiesa del Redentore, soprattutto per la spiegazione monumentale che ne diede lo storico dell’Architettura Mario Manieri Elia.

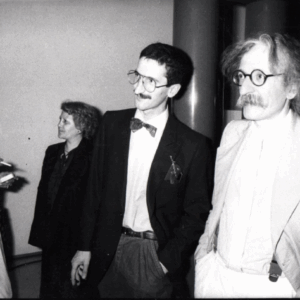

Il Gruppo dei Tata in una foto di Giulia Laverda. In primo piano, da sinistra verso destra: Paolo Pavan (con fazzoletto sul volto), Piervirginio Zambon (in mano una polaroid che lo ritrae), Ennio Chiggio (anche lui con ritratto in polaroid). In piedi: Paola Casagrande, Floriana Rigo, Francesca Dal Farra, Betty Mignanti, Maurizio Baruffi. In terza fila: Tom Garner e Roberto De Santi.

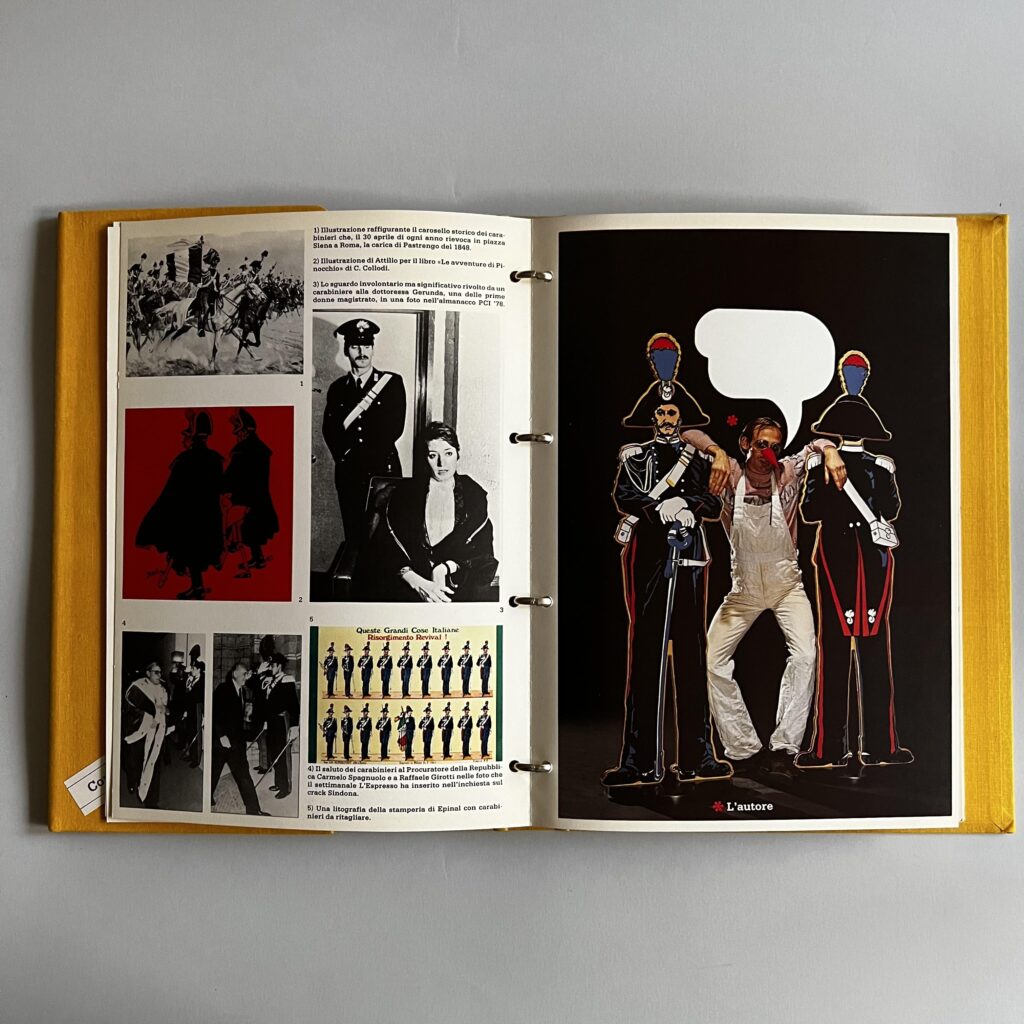

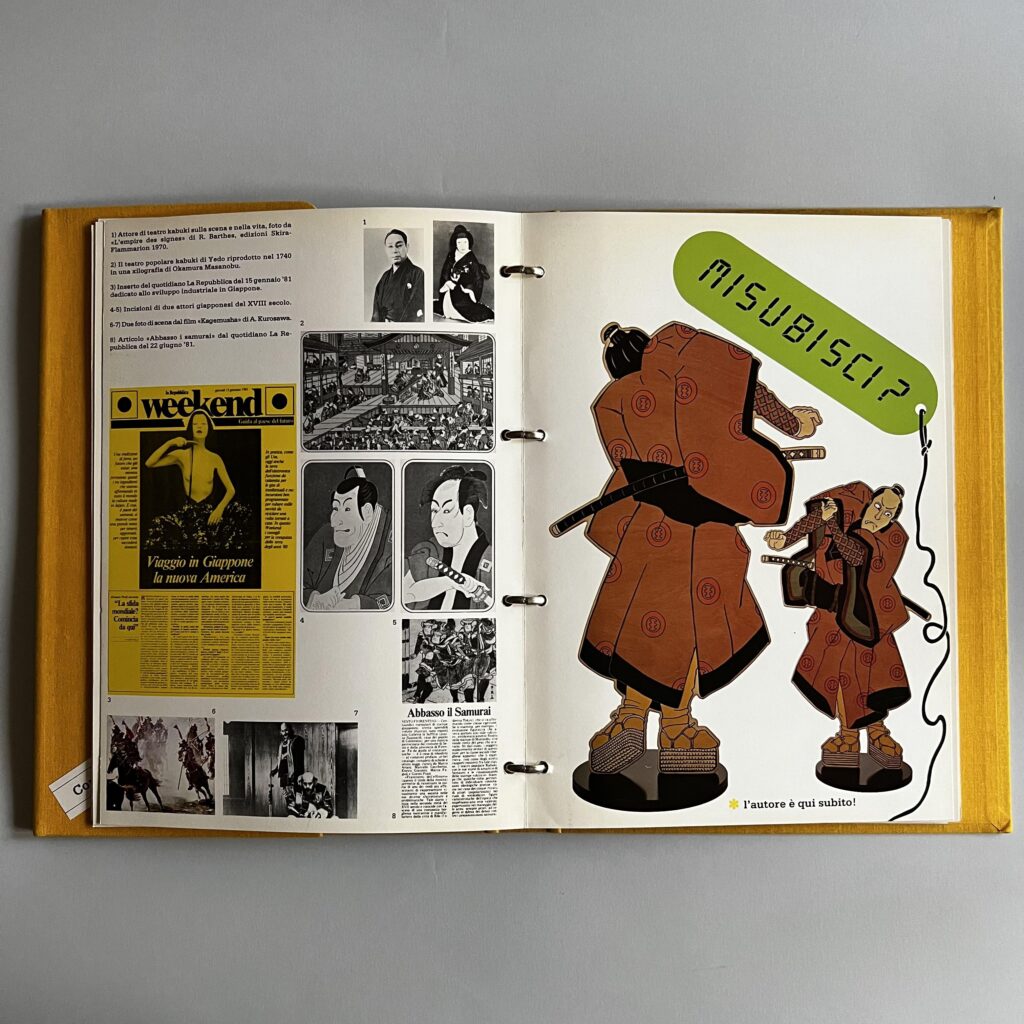

Sotto: alcuni esempi delle opere del Gruppo (foto dal web).