La Giornata nazionale in memoria delle vittime civili dei conflitti: le due stragi padovane

Le tragedie del 1916 e nel 1944 presentano forti analogie: in entrambi i casi, furono singoli ordigni a colpire, in modo quasi beffardo, gli ingressi dei rifugi, uccidendo circa trecento cittadini

Il 1° febbraio di ogni anno, per mantenere viva la memoria, viene celebrata la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. Tale manifestazione, istituita nel 2017, quest’anno assume un valore particolare in quanto secondo l’AOAD (Action on armed violence) nel 2024 si è registrato un aumento del 67 per cento, rispetto al 2023, delle vittime civili di guerre. A Padova inoltre, questa ricorrenza, serve per ricordare due carneficine accadute nella Grande Guerra e nella Seconda guerra mondiale: episodi successi in due punti diversi delle cinquecentesche mura della città.

Fino alla primavera del 1916 la città del Santo non aveva subito attacchi aerei nemici. Correva voce che Francesco Giuseppe fosse devotissimo a Sant’Antonio e per questo motivo la città venisse risparmiata. Purtroppo tale diceria viene smentita quasi subito: in aprile, maggio, giugno si susseguono i bombardamenti aerei che provocano alcuni morti. Padova insomma comincia ad essere colpita e subirà complessivamente 19 incursioni aeree: è considerata la città martire del conflitto per il maggior numero di vittime.

Il bombardamento più cruento avviene l’11 novembre 1916 vicino alla stazione ferroviaria, al Bastione della Gatta, da cui si poteva accedere ai sotterranei delle mura del Sanmicheli. Quel giorno l’incursione è molto breve con un lancio di soli 12 ordigni. L’allarme viene dato molto in ritardo e confusamente tutti si riversano in quel rifugio stipando l’entrata, perché i sotterranei sono allagati per le recenti piogge. Una bomba, una sola, forse diretta alla vicina stazione ferroviaria, centra l’ingresso del rifugio. Novantatre le vittime, molte dilaniate dall’esplosione e moltissime annegate nei sotterranei, risucchiate dallo spostamento d’aria. Il 40 per cento sono bambini.

L’altra tragedia accade l’8 febbraio 1944 ed è, come già detto, quasi analoga. Per molti padovani tale data è un giorno di festa: infatti gli studenti universitari ricordano i moti dell’8 febbraio del 1848, quando si ribellarono e tentarono di liberare la città dal dominio austriaco. Proprio in quel giorno di quasi cento anni dopo, nel 1944, ha inizio un intenso bombardamento aereo notturno che ha come obiettivo, anche questa volta, la stazione ferroviaria. Le sirene antiaeree cominciano a suonare lugubri poco dopo la mezzanotte. C’è un fuggi fuggi generale, chi per andare in aperta campagna e chi per riparare in luoghi ritenuti sicuri, i rifugi. Alcuni di questi sono stati creati adattando i bastioni delle mura cinquecentesche.

Gli abitanti di Porta Trento, della zona di via Citolo da Perugia e di via Beato Pellegrino si dirigono verso il rifugio del “Raggio di Sole” costituito dalla parte interna e sotterranea del torrione Impossibile, uno dei primi costruiti della cerchia delle mura cittadine: si ripete quello che successe nel 1916. Si entra nella galleria poco illuminata attraverso gli ingressi ricavati nello spessore murario, raggiungibile o dal giardino di una scuola o attraverso due ponticelli di legno a scavalco della fossa. Nessuno sa quanto durerà il bombardamento. Centinaia di persone trovano posto nella galleria sotterranea, sperando che il suono del cessato allarme giunga al più presto. Il bombardamento, con il lancio di 72 tonnellate di bombe, viene effettuato da bimotori inglesi, i famosi Wellington, usati per i voli notturni perché troppo facilmente intercettabili di giorno. Sul rifugio cade un sola bomba che penetra lo spessore dell’antico terrapieno, rompendo la volta di mattoni. L’esplosione in un ambiente chiuso è devastante: l’onda d’urto e le schegge uccidono circa 200 persone.

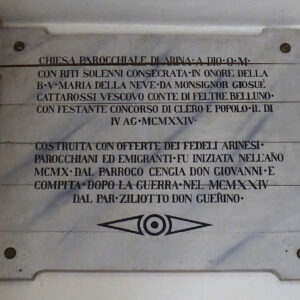

I sopravvissuti, magari feriti o assordati dall’esplosione, si trovano al buio impossibilitati a muoversi per uscire in mezzo a quella devastante confusione. Con i primi soccorsi e con il primo chiarore del giorno si comprende l’ampiezza della tragedia. Una strage che però non trova spazio nella stampa locale, perché il regime vieta di riportare notizie negative sugli eventi bellici. Solo negli anni successivi i parenti delle vittime e alcuni superstiti fanno erigere, a ricordo di quella immane tragedia, un piccolo altare all’ingresso del torrione Impossibile.

Anche per la strage dell’11 novembre 1916 nella Grande Guerra, all’interno del bastione della Gatta. trasformato una decina di anni dopo in torre-serbatoio dell’acquedotto della città, è stata ricavata una cappella, accessibile da via Citolo da Perugia, in ricordo delle vittime del bombardamento aereo, ma attualmente chiusa perché pericolante.